–Ъ–ї–Є–љ–Є–Ї–∞

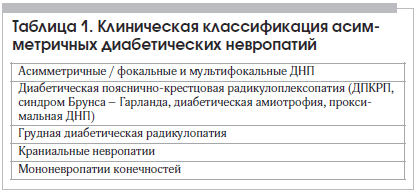

–Ф–Э–Я –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є—Е –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–ї–Є —З–µ—А–µ–њ–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤. –•–Њ—В—П –і–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Є–љ–µ–≤—А–Њ–њ–∞—В–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ —В–Є–њ–Њ–Љ –Ф–Э–Я, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –Ф–Э–Я, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Б 1800-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ [5] (—В–∞–±–ї. 1).

–Я–∞—А–∞–ї–Є—З–Є –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф вАУ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ф–Э–Я [6]. –£ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–Њ–љ–µ–≤—А–Њ–њ–∞—В–Є–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ф–Э–Я, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Є –Њ—Б—В—А—Л–µ –љ–µ–≤—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1% –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф [6]. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ—А–Є –°–Ф, –Њ–љ–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞–Љ –Є —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г —Б –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П.

–Т 1905 –≥. G. Dieulafoy –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї —Б–µ—А–Є—О –Є–Ј 58 —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –≥–і–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –і–Є–∞–±–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Д—В–∞–ї—М–Љ–Њ–њ–ї–µ–≥–Є–Є [7], –∞ –≤ 1935 –≥. J.H. Waite –Є V.P. Beetham –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є —З–∞—Б—В–Њ—В—Г —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ –≥–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ —Б—А–µ–і–Є 2002 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф –Є —Б—А–µ–і–Є 457 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –±–µ–Ј –°–Ф [8].

–£ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В—М—Б—П –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є –њ–∞—А–µ–Ј III, IV, VI –Є–ї–Є VII —З–µ—А–µ–њ–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П III –Є VI —З–µ—А–µ–њ–љ–Њ-–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤—Л–µ –љ–µ—А–≤—Л. –Т —Б–µ—А–Є–Є –Є–Ј 58 —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –і–Є–∞–±–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Д—В–∞–ї—М–Љ–Њ–њ–ї–µ–≥–Є–Є G. Dieulafoy —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ 35 —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ VI –љ–µ—А–≤–∞, 12 —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ III –љ–µ—А–≤–∞, 5 —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ IV –љ–µ—А–≤–∞ –Є 6 —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Њ—Д—В–∞–ї—М–Љ–Њ–њ–ї–µ–≥–Є–Є [7]. –Т –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –њ—А–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ 811 —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–µ–є –≥–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤ –°–Ф –≤—Л—П–≤–ї—П–ї—Б—П —Г 2,6% –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞–Љ–Є III –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞, —Г 1,9% —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Њ–Љ VI –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ –Є —Г 0,6% —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Њ–Љ IV –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ [9]. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ —Б–µ—А–Є–Є –Є–Ј 24 —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —Г 17 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ III –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –љ–µ—А–≤, –≤ —В. —З. –і–≤–∞ –±–Є–ї–∞—В–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П, –Є 7 —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ VI –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞, –љ–Њ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П IV –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ [10]. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є —А–Є—Б–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ–≤—А–Њ–њ–∞—В–Є–є (–Ъ–Э–Я) —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –°–Ф –Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞ [11]. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —А–∞–љ–љ–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –±—Л–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –Ъ. Watanabe et al., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є —З–∞—Б—В–Њ—В—Г –њ–∞—А–µ–Ј–Њ–≤ III, VI –Є VII –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤ —Б—А–µ–і–Є 1961 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞ —Б –°–Ф. –Я–Њ —Н—В–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, 9 –Є–Ј 19 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞–Љ–Є –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–∞—А–∞–ї–Є—З –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞, 6 вАУ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З –≥–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ –Є 2 вАУ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З –Њ—В–≤–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞; –њ–∞—А–∞–ї–Є—З –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є –Њ—В–≤–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї—Б—П —Г 3-—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤. –Р–≤—В–Њ—А—Л –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є, —З—В–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞ –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–µ–є —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф –±—Л–ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –±–µ–Ј –°–Ф (—А<0,01) [12].

D. Greco et al. –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є —А–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞–Љ–Є —З–µ—А–µ–њ–љ–Њ-–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 12-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞. –Ч–∞ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є 8150 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф –±—Л–ї–Є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л, –∞ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Є —З–µ—А–µ–њ–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л —Г 61 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞ (0,75%). –£ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ (0,35%) –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї—Б—П –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–љ–љ—Л–є –њ–∞—А–∞–ї–Є—З III –љ–µ—А–≤–∞, –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Њ–Љ VII –љ–µ—А–≤–∞ (0,21%) —З–∞—Й–µ, —З–µ–Љ —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Њ–Љ VI –љ–µ—А–≤–∞ (0,15%), –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Є –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –≤ 0,04% —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤. –£ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Њ–Љ VII –љ–µ—А–≤–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–∞—Б—М —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Њ—В–µ –і–Є–∞–±–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –Є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л—Е –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є, —З–µ–Љ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞–Љ–Є III –Є VI –љ–µ—А–≤–Њ–≤ [6].

–Ю—Ж–µ–љ–Њ—З–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М –і–Є–∞–±–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Д—В–∞–ї—М–Љ–Њ–њ–ї–µ–≥–Є–µ–є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В 0,8% –і–Њ 1,8% [8, 13]. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ –≥–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 0,8% —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –і–Њ 45 –ї–µ—В –Є 2,1% —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ 45 –ї–µ—В [13].

–Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –і–Є–∞–±–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—Д—В–∞–ї—М–Љ–Њ–њ–ї–µ–≥–Є—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ —Б—В–∞—А—И–µ 50 –ї–µ—В, –Ї–∞–Ї —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –і–Є–∞–±–µ—В–Њ–Љ 1-–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —В–∞–Ї –Є —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –і–Є–∞–±–µ—В–Њ–Љ 2-–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Э–∞—З–∞–ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –±—Л—Б—В—А–Њ, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 1вАУ2-—Е –і–љ–µ–є. –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –±–Њ–ї—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і–Є–њ–ї–Њ–њ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ W.R. Green et al., –±–Њ–ї—М –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –і–Є–њ–ї–Њ–њ–Є–Є —Г 14 –Є–Ј 25 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ [14]. –С–Њ–ї—М –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Й–µ –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є III —З–µ—А–µ–њ–љ–Њ-–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞, —З–µ–Љ VI –љ–µ—А–≤–∞. –С–Њ–ї—М –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–µ—В—А–Њ-–Њ—А–±–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–Њ–Љ–Њ–ї–∞—В–µ—А–∞–ї—М–љ–∞ –Ї –њ–∞—А–∞–ї–Є—З—Г –≥–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞. –С–Њ–ї—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–Є–њ–ї–Њ–њ–Є–Є. –У–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞—О—В –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Л–Љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є III –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–∞—А–∞–ї–Є—З –Њ–і–љ–Њ–є –Є–ї–Є –і–≤—Г—Е –Љ—Л—И—Ж. –Т —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—А–Є–Є –Є–Ј 22 —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –Њ—Д—В–∞–ї—М–Љ–Њ–њ–ї–µ–≥–Є–Є, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ–Љ–Њ–є —Г 20 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤, J.E. Goldstein –Є D.G. Cogan –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є 12 —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –і–Є—Б—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –≥–ї–∞–Ј–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤, 3 —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –і–Є—Б—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Є 3 —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ [15]. –£ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –њ—В–Њ–Ј, –≥–ї–∞–Ј –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞—А—Г–ґ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –њ—А—П–Љ–∞—П –Љ—Л—И—Ж–∞; –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞—В—М –≥–ї–∞–Ј –Љ–µ–і–Є–∞–ї—М–љ–Њ, –≤–≤–µ—А—Е –Є–ї–Є –≤–љ–Є–Ј. –Ч—А–∞—З–Ї–Њ–≤–∞—П –Є–љ–љ–µ—А–≤–∞—Ж–Є—П —З–∞—Б—В–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П. –°–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ј—А–∞—З–Ї–Њ–≤–Њ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–∞—А–∞–ї–Є—З III —З–µ—А–µ–њ–љ–Њ-–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ –і–Є–∞–±–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –∞–љ–µ–≤—А–Є–Ј–Љ–Њ–є –Ј–∞–і–љ–µ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Љ–Є–і—А–Є–∞–Ј. –Я–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—И–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–µ—А–≤–∞ [16вАУ19]. –Я—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є вАУ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 3вАУ6 –Љ–µ—Б. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Т –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Ъ–Э–Я —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—А—Г—О—В.

–Т—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф —З–∞—Й–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–∞—А–µ–Ј VII —З–µ—А–µ–њ–љ–Њ-–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ [20]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З –С–µ–ї–ї–∞ вАУ —Н—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Є —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф [21]. –Ы–Є—Ж–µ–≤–∞—П –љ–µ–є—А–Њ–њ–∞—В–Є—П –њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —В—Г–љ–љ–µ–ї—М–љ—Г—О –љ–µ–є—А–Њ–њ–∞—В–Є—О, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й—Г—О—Б—П –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Б–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ –≤ —Д–∞–ї–Њ–њ–Є–µ–≤–Њ–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–µ –њ—А–Є –≤–∞–Ј–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В–µ–Ї–µ, —Б–њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є—И–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≥–µ–Љ–Њ–і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –і–µ–Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–µ—В–∞–±–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞.

–Ъ–Њ—Е–ї–µ–∞—А–љ–∞—П –љ–µ–є—А–Њ–њ–∞—В–Є—П —Б–Њ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—Е–∞ —Г –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –°–Ф –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г—Е–Њ–≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г—Е–∞.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Є —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —З–µ—А–µ–њ–љ–Њ-–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤, —Е–Њ—В—П —Н—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ [22, 23]. J.R. Keane –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є—З–Є–љ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ъ–Э–Я —Г 979 –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ 25 —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –±—Л–ї –°–Ф [22]. D. Uluduz et al. –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —А–µ–і–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–Є 55 –ї–µ—В —Б 12-–ї–µ—В–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –°–Ф, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ VII –Ї—А–∞–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ –Є –ї–µ–≤—Л—Е III, IV, VI —З–µ—А–µ–њ–љ–Њ-–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤—Л—Е –љ–µ—А–≤–Њ–≤ [24].

–Т –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б–ї—Г—З–∞–Є —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –Ъ–Э–Я —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –°–Ф. V.C. Tu et al. –Њ–њ–Є—Б–∞–ї–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞ —Б –°–Ф, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞ —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –Ъ–Э–Я, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –і–≤–∞ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–≤–∞ –Є –і–≤–∞ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–є –Њ—Д—В–∞–ї—М–Љ–Њ–њ–ї–µ–≥–Є–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 2-x –ї–µ—В [25].

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ

–Ю–±—Й–Є–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ф–Э–Я –±–∞–Ј–Є—А—Г—О—В—Б—П –љ–∞ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –≥–ї–Є–Ї–µ–Љ–Є–Є, –њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞—Е –µ–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–∞ [26вАУ28].–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –≥–Є–њ–µ—А–≥–ї–Є–Ї–µ–Љ–Є–Є вАУ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Љ–µ—В–Њ–і –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ф–Э–Я –Є –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П –µ–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –љ–Њ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–∞ –љ–µ —А–µ—И–∞–µ—В –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —Н—В–Є–Љ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Ф [3, 29вАУ31]. –Э–∞–Є–ї—Г—З—И–Є–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –°–Ф, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –≥–ї–Є–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–Љ–Њ–≥–ї–Њ–±–Є–љ–∞ (HbA1c) [1, 3, 32].

–Т–Є—В–∞–Љ–Є–љ—Л –≥—А—Г–њ–њ—Л –Т –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ–Ї—В—А–Њ–Љ —Д–∞—А–Љ–∞–Ї–Њ–і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–Њ—Д–µ—А–Љ–µ–љ—В–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –Њ–±–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —В–Є–∞–Љ–Є–љ (–≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ –Т1) –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ—А–≤–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–љ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є –∞–Ї—Б–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г–µ—В –±–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є –Є —Г–≥–ї–µ–≤–Њ–і–љ—Л–є –Њ–±–Љ–µ–љ –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–µ, –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ—А–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –∞–љ–∞–ї—М–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–∞. –Я–Є—А–Є–і–Њ–Ї—Б–Є–љ (–≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ –Т6) —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ—Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Д–µ—А–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–∞—Е –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–µ –љ–µ–є—А–Њ–Љ–µ–і–Є–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В —Б–Є–љ—В–µ–Ј —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е –±–µ–ї–Ї–Њ–≤ –≤ –љ–µ—А–≤–∞—Е. –Ъ–Њ–±–∞–ї–∞–Љ–Є–љ (–≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ –Т12) –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –Љ–µ–Љ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є–њ–Є–і—Л. –Т —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ –Т1 —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–ї–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є —Б –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–∞–Љ–Є –Т6 –Є –Т12 —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є—В—М –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Ј–∞–і–љ–Є—Е —А–Њ–≥–Њ–≤ —Б–њ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞ –Є —В–∞–ї–∞–Љ—Г—Б–∞ [33вАУ35]. –≠–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Т —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–Њ—А–∞–і—А–µ–љ–∞–ї–Є–љ–∞ –Є —Б–µ—А–Њ—В–Њ–љ–Є–љ–∞ вАУ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –∞–љ—В–Є–љ–Њ—Ж–Є—Ж–µ–њ—В–Є–≤–љ—Л—Е –љ–µ–є—А–Њ–Љ–µ–і–Є–∞—В–Њ—А–Њ–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ј–∞ —Б—З–µ—В –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –њ—А–Њ—В–µ–Є–љ–Њ–≤ –њ–Њ–і –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Т –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–є —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ—А–≤–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–љ. –Т—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –∞–љ—В–Є–љ–Њ—Ж–Є—Ж–µ–њ—В–Є–≤–љ—Л–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ –Є–љ–≥–Є–±–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –Є/–Є–ї–Є –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ–і–Є–∞—В–Њ—А–Њ–≤ [36]. –Р–љ—В–Є–љ–Њ—Ж–Є—Ж–µ–њ—В–Є–≤–љ—Л–є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В—Л –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Т –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—П—Е —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є —В–µ—А–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–љ–і—Г—Ж–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –±–Њ–ї–Є [33, 37, 38]. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ [39]. –•–Њ—В—П –ї–µ—З–µ–±–љ—Л–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Т –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–±–ї–Є–≥–∞—В–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –≤ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ф–Э–Я.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Т —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Э–µ–є—А–Њ–±–Є–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, –Њ–і–љ–∞ –µ–≥–Њ –∞–Љ–њ—Г–ї–∞ (3 –Љ–ї) —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В 100 –Љ–≥ —В–Є–∞–Љ–Є–љ–∞ –≥–Є–і—А–Њ—Е–ї–Њ—А–Є–і–∞, 100 –Љ–≥ –њ–Є—А–Є–і–Њ–Ї—Б–Є–љ–∞ –≥–Є–і—А–Њ—Е–ї–Њ—А–Є–і–∞ –Є 1 –Љ–≥ —Ж–Є–∞–љ–Њ–Ї–Њ–±–∞–ї–∞–Љ–Є–љ–∞. –Ґ–∞–±–ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В 100 –Љ–≥ —В–Є–∞–Љ–Є–љ–∞ –і–Є—Б—Г–ї—М—Д–Є–і–∞, 200 –Љ–≥ –њ–Є—А–Є–і–Њ–Ї—Б–Є–љ–∞ –≥–Є–і—А–Њ—Е–ї–Њ—А–Є–і–∞ –Є 0,2 –Љ–≥ —Ж–Є–∞–љ–Њ–Ї–Њ–±–∞–ї–∞–Љ–Є–љ–∞. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–∞ –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–±–Њ—А–∞ —В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–є, –≤ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞: –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л –њ–∞—А–µ–љ—В–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є, –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є —Б –њ–µ—А–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–Љ –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–∞. –≠—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ (–љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 18 –љ–µ–і) –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Э–µ–є—А–Њ–±–Є–Њ–љ –њ–Њ 1 —В–∞–±–ї–µ—В–Ї–µ 3 —А./—Б—Г—В —Г 33 –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –°–Ф 2-–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–ї–∞—Б—М –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ–є—А–Њ–њ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–∞, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–≤–∞—П –Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М (—Г 40% –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є 12% вАУ –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ–ї–∞—Ж–µ–±–Њ) [40]. –С—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Э–µ–є—А–Њ–±–Є–Њ–љ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –њ–Њ–ї–Є–љ–µ–≤—А–Њ–њ–∞—В–Є—П–Љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ–Ј–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –∞–љ–∞–ї—М–≥–µ—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—В–∞–Љ–Є–Ј–Њ–ї–Њ–Љ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ–µ, —Г–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1-–є –љ–µ–і–µ–ї–Є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є, —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –±–Њ–ї–Є –і–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П [41]. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –Э–µ–є—А–Њ–±–Є–Њ–љ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Т –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ –њ—А–Є —А—П–і–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –њ—А–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П—Е –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л.