Введение

Лихеноидные дерматозы вульвы — это гетерогенная группа заболеваний с рядом сходных клинических и/или морфологических черт [1].

Клиническая картина лихеноидных дерматозов характеризуется возникновением папул с поверхностными плотно прилегающими чешуйками (от лат. Lichen — лишайник, симбиотическая ассоциация грибов и микроскопических зеленых водорослей) [2]. Их прототипом является красный плоский лишай (КПЛ), помимо него к лихеноидным дерматозам относят лихеноидные сыпи и лихеноидный контактный дерматит, реакцию «трансплантат против хозяина», cклерозирующий и атрофический лихен и очаговый нейродермит [1].

Гистологически лихеноидная модель воспаления характеризуется повреждением клеток базального слоя эпидермиса и формированием полосовидного инфильтрата в верхних отделах дермы [3]. К группе дерматозов с таким гистологическим паттерном Международное общество по изучению вульвовагинальных болезней (The International Society for the Study of Vulvovaginal Disease, ISSVD) относит КПЛ и ранние стадии склерозирующего и атрофического лихена вульвы [4]. Некоторые авторы рекомендуют включить в эту группу плазмоклеточный вульвит Зуна [2], который также имеет похожие клинические черты с эрозивной формой КПЛ вульвы.

Сходство клинической и гистологической картины лихеноидных дерматозов затрудняет их дифференциальную диагностику. В последнее десятилетие в диагностике воспалительных дерматозов широко используется метод дерматоскопии [5, 6]. Несмотря на малое количество публикаций, касающихся дерматоскопических признаков дерматозов вульвы, можно выделить отличительные черты каждого из них и использовать в качестве дополнительного метода диагностики этой группы заболеваний [7–9].

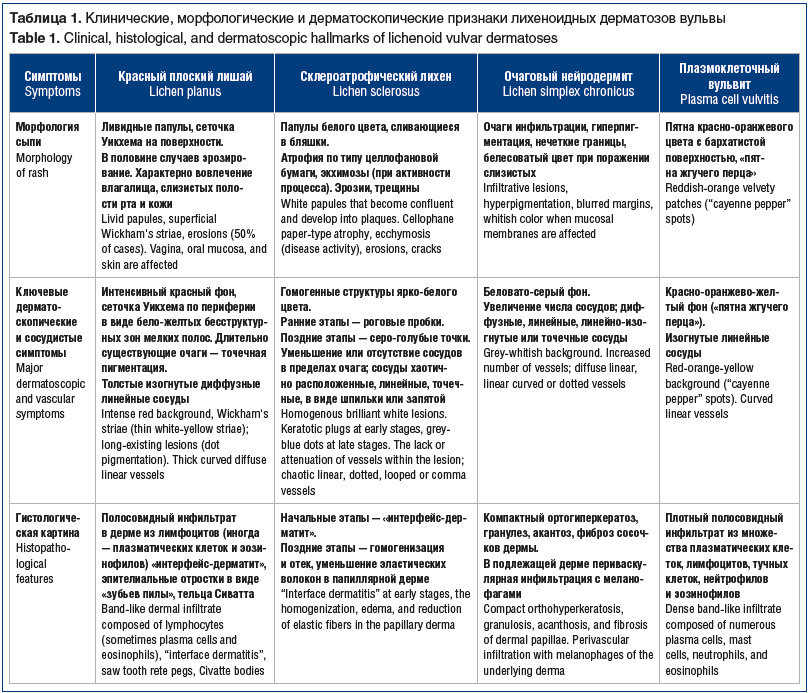

Цель данного обзора — систематизация наиболее характерных клинических, морфологических и дерматоскопических признаков лихеноидных дерматозов вульвы, учет которых необходим для правильной постановки диагноза (табл. 1).

Клиническая картина лихеноидных дерматозов

В структуре заболеваемости хроническими неинфекционными дерматозами вульвы [10] КПЛ занимает второе место. Заболевание наиболее часто диагностируется у женщин в возрасте от 40 до 70 лет, однако встречается и в более молодом возрасте [11, 12]. Выделяют три формы КПЛ на вульве: типичную (папулезную), эрозивную (самую частую) и гипертрофическую [11].

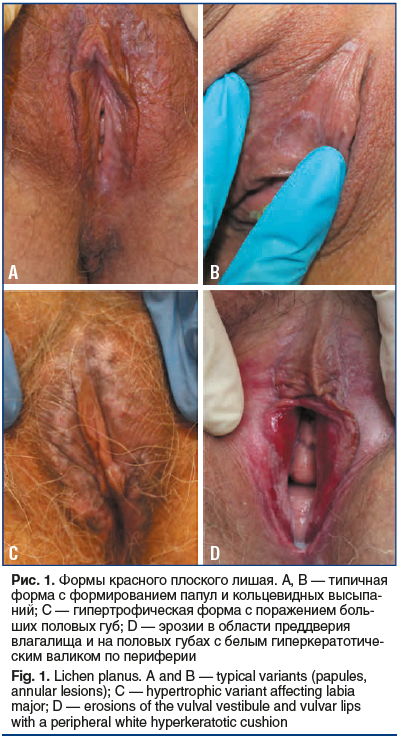

При типичной форме КПЛ на участках с ороговевающим или частично ороговевающим эпителием — больших и малых половых губах, коже лобка — возникают плоские полигональные папулы ливидного цвета [13]. Появление высыпаний сопровождается зудом и болью, в некоторых случаях субъективные симптомы отсутствуют [13]. Высыпания могут быть одиночными или множественными, на их поверхности определяется белый ретикулярный рисунок (сеточка Уикхема). Нередко очаги поражения имеют кольцевидную форму [14]. Папулы разрешаются бесследно, рубцевание для этой формы заболевания не свойственно. Поражение вульвы может сочетаться с вовлечением слизистых оболочек полости рта и кожи. Считают, что вульва вовлекается в патологический процесс у 25–57% пациенток с высыпаниями на слизистых оболочек полости рта [15].

Гипертрофическая форма КПЛ на вульве самая редкая. Она представлена сливными гипертрофическими папулами с гиперкератозом на фоне отека и эритемы цвета красного мяса [13, 16]. У некоторых женщин процесс на вульве сопровождается десквамативным вагинитом с обильным отделяемым [17] и может приводить к рубцеванию вульвы и влагалища [16].

Самая частая форма КПЛ при поражении вульвы — эрозивная. Эрозии формируются в области преддверия влагалища и имеют четкие края, насыщенный красный цвет и гладкую блестящую поверхность [18, 19]. Примерно в половине случаев заболевание протекает без сопутствующего поражения других слизистых и кожи [20]. У остальных пациенток слизистые оболочки полости рта вовлекаются чаще, чем кожа (КПЛ слизистых оболочек). Субъективно пациенток беспокоит не столько зуд, сколько боль, жжение, кровоточивость после полового акта, дизурия [21].

Разрешаются высыпания атрофией и рубцеванием. Малые половые губы резорбируются, зарастает капюшон клитора, формируются синехии между большими и малыми половыми губами, иногда происходит сращение больших половых губ, развиваются стеноз входа во влагалище, стриктуры влагалища (рис. 1) [22].

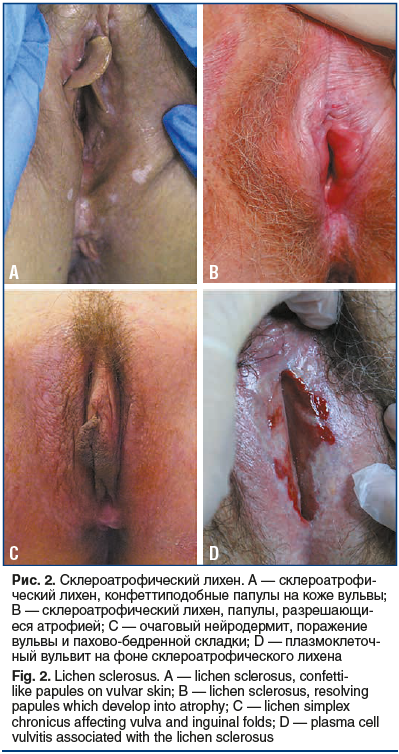

Склерозирующий и атрофический лихен (склероатрофический лихен) — самый частый хронический неинфекционный дерматоз, поражающий вульву [10]. Заболевание характерно для женщин в менопаузе — на их долю приходится 50% всех случаев заболевания [23]. Однако дерматоз может начинаться в препубертатном и репродуктивном периодах, 9% и 41% случаев соответственно. Клиническая картина характеризуется появлением мелких, около 3–6 мм в диаметре, четко отграниченных плоских папул белого цвета с перламутровым блеском (конфеттиподобные папулы) [23, 24]. Высыпания бывают изолированными, но чаще группируются с образованием плотных бляшек молочно-белого цвета. По мере развития склероза и атрофии слизистая становится тонкой, белесоватой, морщинит, напоминая целлофан. В результате расчесов на этом фоне образуются эрозии, экхимозы, трещины [25]. Поражение вульвы в 60% случаев сопровождается вовлечением перианальной области и принимает вид восьмерки или замочной скважины [23, 26].

Для заболевания характерно нарушение архитектоники вульвы. Формируются спайки между клитором и его капюшоном (иногда с образованием псевдокист), синехии между малыми и большими половыми губами, стеноз входа во влагалище и ануса [25, 26]. Вовлечение слизистых оболочек влагалища не характерно [23]. Имеются описания шести случаев поражения влагалища у пациенток с тяжелым течением дерматоза [27].

Не характерно при этом заболевании и вовлечение слизистых оболочек полости рта, описаны единичные случаи патологического процесса такой локализации, и нередко без сопутствующего поражения гениталий [28, 29]. Основной субъективный симптом при склероатрофическом лихене — выраженный зуд, усиливающийся в ночное время [24]. Также пациентки отмечают боль и жжение, дизурию, выделения из влагалища, кровотечения, боли при дефекации, болезненные трещины и разрывы при дефекации и половом акте [25]. Часто наблюдается отказ от половой жизни из-за выраженной диспареунии [23].

Очаговый нейродермит (лишай Видаля) — один из частых дерматозов, поражающих аногенитальную область как у мужчин, так и у женщин. Точные данные о частоте заболевания отсутствуют. Как правило, очаговый нейродермит формируется в возрасте 30–50 лет.

При очаговом нейродермите образуется порочный круг из зуда, расчесов и воспаления [30]. Точные механизмы формирования порочного круга не вполне изучены, а первоначальный триггер зуда редко удается распознать. Таким триггером может быть инфекционный или неинфекционный зудящий дерматоз, тепло, скопление пота, трение одеждой, «навязчивая гигиена», раздражающие препараты для наружного применения и гигиенические прокладки [31]. Не исключается и роль нейропатического зуда — очаговый нейродермит вульвы может возникать у пациенток с компрессией корешков спинного мозга в поясничном отделе, постгерпетической невралгией и диабетической нейропатией [32]. Кожа пациентов с некоторыми дерматозами, например атопическим дерматитом, более склонна к лихенизации и формированию нейродермита [33, 34].

Основным симптомом очагового нейродермита является постоянный интенсивный, часто мучительный зуд, усиливающийся в вечернее и ночное время и нарушающий сон. Клинические проявления очагового нейродермита в области гениталий варьируют от минимальной гиперпигментации до выраженной лихенизации, эритемы и отека. В очаге поражения выделяют три концентрические зоны: внутреннюю зону инфильтрации, среднюю папулезную зону и наружную зону гиперпигментации. Типичны экскориации и трещины в складках, серозно-геморрагичекие корочки [35].

Как правило, процесс в области гениталий носит двусторонний характер, однако возможно преобладающее поражение на стороне доминирующей руки, в таких случаях процесс может носить асимметричный или односторонний характер [31].

Плазмоклеточный вульвит (вульвит Зуна, Zoon’s vulvitis) — редкое хроническое идиопатическое заболевание гениталий у женщин. Входит в спектр заболеваний слизистых (плазмоцитоз слизистых оболочек или плазмоклеточный мукозит), включая также поражение головки полового члена (баланит Зуна, плазмоклеточный ограниченный баланит), красной каймы губ (плазмоклеточный хейлит) и полости рта (плазмоклеточный мукозит, атипичный гингивостоматит) [3].

Заболевание встречается относительно редко [36] и плохо диагностируется. Оно характерно для женщин в менопаузе [2], однако имеются гистологически подтвержденные случаи начала заболевания в молодом возрасте — у пациенток 8 и 26 лет [37].

У женщин поражаются слизистая преддверия влагалища, малые половые губы, эпителий вокруг уретры, изредка вовлекается клитор [38]. Очаги поражения имеют размеры от 1 см до 3 см в диаметре, неправильную форму и четкие границы, отличаются красно-оранжевым цветом с лоснящейся или бархатистой поверхностью. На этом фоне определяются точечные геморрагии более насыщенного цвета, создавая специфическую картину «пятен жгучего перца». Нехарактерны отек, инфильтраты, корочки, отделяемое [38].

Субъективная симптоматика вульвита Зуна непостоянна. Наиболее часто указывают, что субъективные симптомы отсутствуют, иногда наблюдаются зуд, жжение (доминирующий симптом), покалывание, дизурия и диспареуния [39]. У подавляющего числа (73,3%) женщин субъективная симптоматика тяжелая, а ее выраженность не коррелирует с распространенностью и длительностью течения заболевания (рис. 2) [40, 41].

Гистологическая картина и иммунофенотип лихеноидных дерматозов

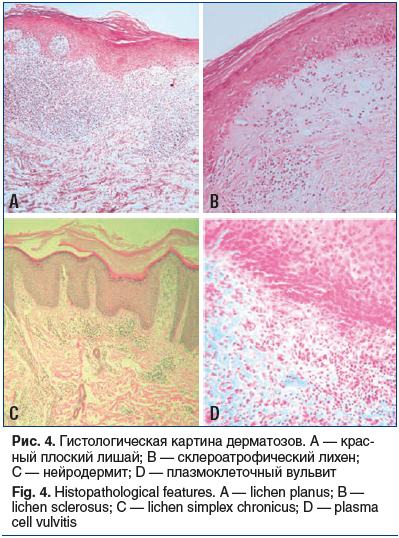

Для КПЛ характерно наличие воспалительной инфильтрации полосовидного характера, представленной преимущественно CD3+ Т-клетками (при иммуногистохимическом исследовании начальных этапов заболевания доминируют CD8+-клетки). Инфильтрат имеет довольно четкую нижнюю границу и подходит вплотную к эпидермису, лишая отчетливости границу дермо-эпидермального соединения. Иногда в составе инфильтрата присутствуют плазматические клетки и эозинофилы.

Характерным симптомом заболевания является вакуолизация клеток базального слоя, иногда вплоть до форми-рования субэпидермальных полостей («интерфейс-дерматит» или лихеноидное воспаление). В нижних отделах шиповидного слоя обнаруживаются коллоидные тельца (тельца Сиватта) — дегенеративно измененные кератиноциты. Другими типичными изменениями в эпидермисе являются утолщение рогового (гиперкератоз) и зернистого (фокальный гранулез) слоев. Эпителиальные отростки при этом нередко приобретают заостренную форму, напоминая зубья пилы. В дерме определяется наличие пигмента, особенно на более поздних стадиях процесса [2].

Гистологическая картина склероатрофического лихена зависит от этапа патологического процесса. В начале развития заболевания гистологические данные дерматоза укладываются в картину «интерфейс-дерматита» или лихеноидного воспаления, как при КПЛ. Определяется утолщение базальной мембраны, вакуолизация клеток базального слоя и лихеноидный инфильтрат на уровне дермо-эпидермального соединения, состоящий преимущественно из лимфоцитов и эозинофилов. Для более поздних высыпаний характерен резко выраженный отек и гомогенизация волокон в папиллярной дерме, а также отложение гиалина под базальной мембраной и периваскулярно, что может быть обнаружено PAS-реакцией. Под зоной отека формируется воспалительная инфильтрация преимущественно из CD3+ Т-клеток с преобладанием клеток CD8 над клетками CD4. Инфильтрат может содержать небольшое число гистиоцитов, эозинофилов, а также плазматических клеток, и распространяться от дермо-эпидермального соединения вглубь дермы.

Гистологическая картина очагового нейродермита характеризуется выраженным компактным гиперкератозом, гранулезом, акантозом, иногда вплоть до псевдоэпителиоматозной гиперплазии, фиброзом сосочков дермы. В подлежащей дерме небольшая воспалительная периваскулярная инфильтрация с наличием меланофагов.

Гистологическое исследование в случае очагового нейродермита целесообразно проводить для исключения других заболеваний вульвы, в т. ч. грибовидного микоза и экстрамаммарной болезни Педжета [42], так как диагностика основывается главным образом на клинической картине заболеваний. По данным некоторых исследований, характерна экспрессия молекул B7-H3, что регулирует распространение клеток Лангерганса и последующую пролиферацию Т-клеток при очаговом нейродермите [43].

Вульвит Зуна характеризуется плотным полосовидным инфильтратом, который захватывает папиллярную дерму и может быть довольно глубоким — до середины сетчатого слоя. В составе инфильтрата имеются множественные поликлональные плазматические клетки, иногда содержащие тельца Русселя. Число плазматических клеток в составе инфильтрата варьирует в зависимости от стадии процесса — на поздних стадиях плазматические клетки более многочисленны. Кровеносные сосуды расширены, отмечаются транссудация эритроцитов, отложение гемосидерина, сидерофаги. Со временем формируется фиброз (рис. 3) [44].

Дерматоскопическая картина лихеноидных дерматозов

Описаний дерматоскопической картины КПЛ при поражении вульвы крайне мало. К наиболее характерным признакам дерматоза относят: толстые линейные изогнутые сосуды (в виде шпильки и сперматозоидоподобные), диффузно расположенные в пределах изучаемых высыпаний; сеточку Уикхема различных очертаний, определяемую по периферии очагов поражения; интенсивный красный фон [8].

Сеточка Уикхема является ключевым симптомом

КПЛ [45]. Она представлена структурами жемчужно-белого цвета, иногда с голубоватым или желтоватым оттенком, в ряде публикаций обозначена метафорическими терминами и сравнивается с «жилкованием листа», «звездным небом» или «радиальной лучистостью» [46]. Одновременно с сеточкой Уикхема, преимущественно радиально, по периферии очагов поражения могут определяться точечные и/или линейные сосуды.

При пигментной форме и при длительном существовании очагов формируется пигментация в виде точек (отдельно расположенных или напоминающих рассыпанный молотый перец) и глобул, нередко расположенных хаотично, или диффузной гиперпигментации [46].

Описания дерматоскопической картины склероатрофического лихена вульвы представлены в немногочисленных публикациях [7, 8, 47]. К наиболее характерным дерматоскопическим признакам дерматоза на вульве относят гомогенные бесструктурные области ярко-белого цвета. Они могут быть равномерно диффузными и формировать фон высыпаний или могут быть представлены отдельными бесструктурными участками белого или беловато-розового цвета. Морфологической основой этой дерматоскопической находки считают склероз сосочкового слоя дермы и атрофию эпидермиса [47]. Белый фон высыпаний определяется при дерматоскопии даже в тех случаях, когда он неочевиден клинически [7].

Другим значимым диагностическим критерием является уменьшение или полное исчезновение сосудистых структур в очагах склероатрофического лихена по сравнению с прилегающими областями вульвы [7, 47].

Изредка в пределах высыпаний регистрируются роговые пробки, серо-голубые точки и бесструктурные участки красновато-пурпурных оттенков. Роговые пробки (фолликулярные роговые пробки, комедоноподобные отверстия) представляют собой скопления кератина овальной или округлой формы желтоватой или белесоватой окраски в пределах фолликулярных отверстий. Иногда их описывают как желтовато-белые круги [47]. Бесструктурные участки красновато-пурпурных оттенков соответствуют кровоизлияниям, которые могут спонтанно появляться по мере развития склероза. Клинически их размер может варьировать от петехий до экхимозов. При дерматоскопии они визуализируются в виде точек, глобул или отдельных бесструктурных зон пурпурной гаммы.

Дерматоскопическая картина очагового нейродермита на вульве характеризуется увеличением числа сосудов в пределах очагов поражения по сравнению с окружающими непораженными участками. Сосуды диффузно распределены в пределах высыпаний, могут быть линейной, линейно-изогнутой (змееподобной, волнообразной, извитой) и точечной (округлой) формы. Общий фон очагов поражения, на котором определяются вышеперечисленные сосуды, характеризуется беловато-серой окраской [8].

Дермоскопическая картина плазмоклеточного вульвита представлена сочетанием красновато-оранжево-желтого фона высыпаний и изогнутых линейных сосудов в пределах высыпаний [6, 48]. Бесструктурные зоны, имеющие характерную красно-оранжево-желтую окраску, являются отличительной чертой заболевания и могут занимать значительную площадь или располагаться фокусно [48]. На этом фоне расположены множественные изогнутые линейные сосуды, которые могут варьировать по ширине и иметь разнообразную форму. Их описывают как змеевидные, сперматозоидоподобные, извитые и чашеобразные (согласно терминологическому консенсусу 2019 г. все вышеперечисленные типы сосудов отнесены к типу линейно-изогнутых) (рис. 4).

Заключение

Клинические проявления дерматозов при поражении вульвы в целом не отличаются от таковых при другой локализации. Однако целый ряд особенностей пораженной зоны нередко приводят к изменениям клинической картины, что существенно затрудняет распознавание заболеваний вульвы. Сходство клинической и гистологической картины лихеноидных дерматозов вульвы является причиной диагностических ошибок. Диагностика дерматозов вульвы требует сопоставления клинических и морфологических данных. При этом необходимо учитывать разную частоту поражения слизистых оболочек полости рта, кожи и ногтевых пластинок при различных дерматозах, тенденцию к рубцеванию вульвы и поражению влагалища. Требуется большее число наблюдений с описанием чувствительности и специфичности дерматоскопических симптомов при лихеноидных дерматозах вульвы.

Сведения об авторах:

Парыгина Ольга Владимировна — аспирант кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; врач-дерматовенеролог СПб ГБУЗ «ГорКВД»; 192102, Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 3; ORCID iD 0000-0003-2056-9803.

Смирнова Ирина Олеговна — д.м.н., доцент, профессор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; врач-дерматовенеролог СПб ГБУЗ «ГорКВД»; 192102, Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 3; ORCID iD 0000-0001-8584-615X.

Оганесян Марианна Вигеновна — ассистент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; ORCID iD 0000-0003-0816-8038.

Петунова Янина Георгиевна — к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; врач-дерматовенеролог СПб ГБУЗ «ГорКВД»; 192102, Санкт-Петербург, наб. реки Волковки, д. 3; ORCID iD 0000-0002-6489-4555.

Шин Наталья Валентиновна — к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; ORCID iD 0000-0002-8138-1639.

Желонкин Антон Романович — клинический ординатор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; ORCID iD 0000-0001-9013-3197.

Желонкина Ангелина Олеговна — клинический ординатор кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ; 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; ORCID iD 0000-0002-8007-8945.

Контактная информация: Смирнова Ирина Олеговна, e-mail: driosmirnova@yandex.ru. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует. Статья поступила 12.10.2020, поступила после рецензирования 25.10.2020, принята в печать 03.11.2020.

About the authors:

Olga V. Parygina — postgraduate student of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology, & Dermatovenerology, St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya Emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; dermatovenerologist of the City Dermatovenerological Dispensary, 3, River Volkovka emb., St. Petersburg, 192102, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-2056-9803.

Irina O. Smirnova — Doct. of Sci. (Med.), Associate Professor, professor of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology, & Dermatovenerology, St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; professor of the Department of Dermatovenerology, I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation; dermatovenerologist of the City Dermatovenerological Dispensary, 3, River Volkovka emb., St. Petersburg, 192102, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-8584-615X.

Marianna V. Oganesyan — assistant of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology, & Dermatovenerology, St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-0816-8038.

Yanina G. Petunova — Cand. of Sci. (Med.), associate professor of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology, & Dermatovenerology, St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; dermatovenerologist of the City Dermatovenerological Dispensary, 3, River Volkovka emb., St. Petersburg, 192102, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-6489-4555.

Natal’ya V. Shin — Cand. of Sci. (Med.), associate professor of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology, & Dermatovenerology, St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-8138-1639.

Anton R. Zhelonkin — clinical resident of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology, & Dermatovenerology, St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9013-3197.

Angelina O. Zhelonkina — clinical resident of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology, & Dermatovenerology, St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-8007-8945.

Contact information: Irina O. Smirnova, e-mail: driosmirnova@yandex.ru. Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 12.10.2020, revised 25.10.2020, accepted 03.11.2020.