–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ

–Х–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –і–Њ–±—А–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л (–Ф–Ч–Ь–Ц) [1, 2]. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –≤ –љ–Є—Е –і–Є—Б–њ–ї–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —А–Є—Б–Ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–∞–Ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л (–†–Ь–Ц) –≤ 3вАУ5 —А–∞–Ј [3, 4]. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е 30 –ї–µ—В –†–Ь–Ц –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В 1-–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ [5], –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ 60 —В—Л—Б—П—З –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –†–Ь–Ц(20% –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ –Њ–±—Й–µ–є –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ) [6].

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ь–Є–љ–Ј–і—А–∞–≤—Б–Њ—Ж—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є вДЦ154 –Њ—В 15.03.2006 ¬Ђ–Ю –Љ–µ—А–∞—Е –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ—А–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П—Е –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Л¬ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 1 —А–∞–Ј–∞ –≤ 2 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј [7]. –Х—Б—В—М –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Є –Љ–µ—А—Л –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Є –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л–Љ–Є –≤–≤–Є–і—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –†–Ь–Ц.

–Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –і–Є—Б–њ–∞–љ—Б–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—О –Ј–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ф–Ч–Ь–Ц –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –∞–Ї—Г—И–µ—А–Њ–≤-–≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є–є. –Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–Є–Ј–Ї–∞—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є—П—Е, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П –†–Ь–Ц.

–Я—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є вАФ —Д–Є–±—А–Њ–Ј–љ–Њ-–Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ–∞—П –Љ–∞—Б—В–Њ–њ–∞—В–Є—П (–§–Ъ–Ь). –Ф–∞–љ–љ–∞—П –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Є—Б–≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј. –І–∞—Б—В–Њ—В–∞ –Љ–∞—Б—В–Њ–њ–∞—В–Є–Є –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В 65% [8].

–°—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –§–Ъ–Ь –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ј–Ї–∞—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞—В–љ—Л—Е –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –≤—Е–Њ–і—П—В –≤ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–∞), –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є –љ–µ–Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—А–∞—З–µ–є –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–µ–љ–∞, —Б–ї–∞–±–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –і–Є—Б–њ–∞–љ—Б–µ—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ.

–Ч–∞ –≤—Б—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –§–Ъ–Ь –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –µ–і–Є–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П. –Т—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л –Є —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—Б—Л —В–µ–ї–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Ф–Ч–Ь–Ц –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О —А–Є—Б–Ї–∞ –Є—Е –Љ–∞–ї–Є–≥–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–∞–љ–љ—П—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –§–Ъ–Ь –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ї –µ–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—О.

–¶–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ї –ї–µ—З–µ–љ–Є—О —Д–Є–±—А–Њ–Ј–љ–Њ-–Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–Њ–њ–∞—В–Є–Є –Є –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П –≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л

–Т –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л 62 –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –§–Ъ–Ь, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є–µ–є –Ь–С–£–Ч –У–С вДЦ 8 (–†–Њ—Б—В–Њ–≤-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г), –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 2015 –њ–Њ 2017 –≥. –Т–Њ–Ј—А–∞—Б—В –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї вАФ –Њ—В 18 –і–Њ 35 –ї–µ—В.

–Т—Б–µ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–Є –њ—А–Њ—И–ї–Є —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: —Б–±–Њ—А –∞–љ–∞–Љ–љ–µ–Ј–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –ґ–∞–ї–Њ–±, –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј –Є –Ј–Њ–љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є–Љ—Д–Њ–Њ—В—В–Њ–Ї–∞. –Я–∞–ї—М–њ–∞—Ж–Є—О –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї —Б—В–Њ—П ¬Ђ—А—Г–Ї–Є –љ–∞ –њ–Њ—П—Б¬ї, ¬Ђ—А—Г–Ї–Є –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г¬ї –Є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –ї–µ–ґ–∞ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А, —Г–ї—М—В—А–∞–Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ (–£–Ч–Ш) –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј, –Ј–Њ–љ –ї–Є–Љ—Д–Њ–Њ—В—В–Њ–Ї–∞ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ —В–∞–Ј–∞. –Я—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Н–љ–і–Њ–Ї—А–Є–љ–љ–Њ–є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–∞ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є—П —Н–љ–і–Њ–Ї—А–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–∞.

–Ф–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї –Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Ф–Ч–Ь–Ц –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ —В—А–µ—Е–Ї—А–∞—В–љ–Њ–µ –∞–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–µ HADS (–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Г—А–Њ–≤–љ—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є).

–Ф–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞ –Љ–∞—Б—Б—Л —В–µ–ї–∞ (–Ш–Ь–Ґ) –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞: –Ш–Ь–Ґ = –≤–µ—Б (–Ї–≥) : (—А–Њ—Б—В (–Љ))2.

–° —Ж–µ–ї—М—О –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—Ж–Є—О –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞, –±—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ ¬Ђ—И–Ї–Њ–ї–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –≥—А—Г–і–Є¬ї. –†–∞–±–Њ—В–∞ —И–Ї–Њ–ї—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є, –≥–і–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –∞–Ї—Г—И–µ—А-–≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥, —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤—Л–є –њ—Б–Є—Е–Њ—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В, –і–Є–µ—В–Њ–ї–Њ–≥.

–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –±—Л–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –Љ–Њ–і—Г–ї—П—В–Њ—А —Н—Б—В—А–Њ–≥–µ–љ–Њ–≤—Л—Е —А–µ—Ж–µ–њ—В–Њ—А–Њ–≤ –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В –Ш–љ–і–Є–љ–Њ–ї –§–Њ—А—В–Њ, —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ–Є [1, 5, 9].

–Ю—Ж–µ–љ–Ї—Г —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –Љ–∞—Б—В–∞–ї–≥–Є–Є, —Г—А–Њ–≤–љ—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є, –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞ –Љ–∞—Б—Б—Л —В–µ–ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ–≥—А–µ—Б—Б–∞ –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –£–Ч–Ш.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ

–†–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї –њ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є –Є –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї–Њ-–Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –Т.–Я. –°–Љ–µ—В–љ–Є–Ї (2000) –Є –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–∞—П –Љ–∞—Б—В–Њ–њ–∞—В–Є—П —Б –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–±—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ вАФ 37 (59,7%) –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї, –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–∞—П –Љ–∞—Б—В–Њ–њ–∞—В–Є—П —Б –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ вАФ 14 (22,6%) –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї, —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –і–Є—Д—Д—Г–Ј–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—В–Њ–њ–∞—В–Є–Є вАФ 11 (17,7%) –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї.–Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –ґ–∞–ї–Њ–±–∞–Љ–Є –њ—А–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –±—Л–ї–Є: —Ж–Є–Ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–ї—М –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј (—Ж–Є–Ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–∞—Б—В–∞–ї–≥–Є—П, –Љ–∞—Б—В–Њ–і–Є–љ–Є—П) (79% —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤), –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—П —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П (87%), —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П (90,3%), –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б–љ–∞ (62,9%).

–Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –£–Ч–Ш –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —Б –§–Ъ–Ь —Б –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М

–Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Є—Б—В—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Њ—В 0,3 –і–Њ 1,5 —Б–Љ –≤ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–µ, —Б —А–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Є —З–µ—В–Ї–Є–Љ–Є –Ї—А–∞—П–Љ–Є. –Я—А–Є –§–Ъ–Ь —Б –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ –Є –§–Ъ–Ь —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —Г–Ј–ї–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ.

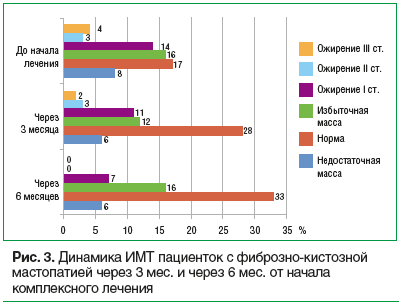

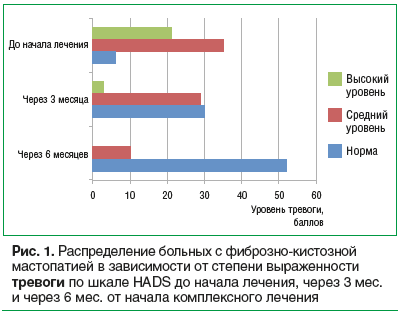

–С—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ —И–Ї–∞–ї–µ HADS (—В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є) –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, —З–µ—А–µ–Ј 3 –Љ–µ—Б. –Є —З–µ—А–µ–Ј 6 –Љ–µ—Б. –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П (—А–Є—Б. 1 –Є 2).

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј —А–Є—Б. 1 –Є 2, –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–Њ–ї—П –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є (87% –Є 90,2%), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –Ї–∞–Ї —Б –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є —Б–Њ —Б—В—А–µ—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –≤ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —Б–љ–∞.

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ —З—В–Њ –љ–µ–є—А–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–є, –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤—Л–є –њ—Б–Є—Е–Њ—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П—Е ¬Ђ—И–Ї–Њ–ї—Л –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–є –≥—А—Г–і–Є¬ї. –° –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –±–µ—Б–µ–і—Л, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М —Б—В—А–µ—Б—Б–Њ–≤—Л–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л –Є—Е —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—О –Ї—Г—А—Б–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ—Л –і–Њ–ї–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —Г—А–Њ–≤–љ—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є –Є –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є вАФ 83,8% –Є 88,7% —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є —А–Њ–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –њ—Б–Є—Е–Њ—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В–∞ —Б –і–∞–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е.

–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В –Ш–љ–і–Є–љ–Њ–ї –§–Њ—А—В–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д–Є–ї—М –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –∞–љ—В–Є–њ—А–Њ–ї–Є—Д–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –љ–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–є —Н—Б—В—А–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–є –±–∞–ї–∞–љ—Б. –Ъ—Г—А—Б –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –і–ї–Є–ї—Б—П 6 –Љ–µ—Б. –Ш–љ–і–Є–љ–Њ–ї –§–Њ—А—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –≤ –і–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–Ї–µ 1 –Ї–∞–њ—Б—Г–ї–∞ 2 —А./–і–µ–љ—М. –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј 3 –Є 6 –Љ–µ—Б. –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П.

–Э–∞ —Д–Њ–љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–∞ —З–µ—А–µ–Ј 3 –Љ–µ—Б. –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ —Г 49 (79%), –∞ —З–µ—А–µ–Ј 6 –Љ–µ—Б. —Г 59 (95,1%) –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї. –Я—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –£–Ч–Ш –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј —З–µ—А–µ–Ј 3 –Љ–µ—Б. –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П —Г 39 (62,9%) –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є —В–Ї–∞–љ–µ–є, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Є—Б—В–Њ–Ј–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ (2вАУ4 –Љ–Љ), –∞ —З–µ—А–µ–Ј 6 –Љ–µ—Б. –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П вАФ —Г 58 (93,5%) –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Т —Е–Њ–і–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–±–Њ—З–љ—Л–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В—Л –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –Ш–љ–і–Є–љ–Њ–ї–∞ –§–Њ—А—В–Њ –љ–µ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л.

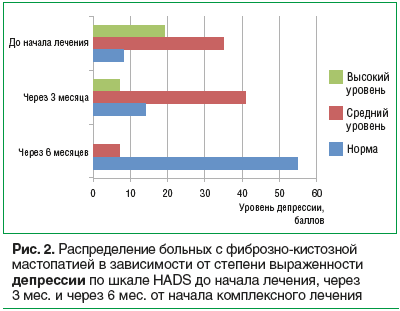

–Я—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –≤—А–∞—З–∞-–і–Є–µ—В–Њ–ї–Њ–≥–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –≤ 3 —А–∞–Ј–∞ –і–Њ–ї—О –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї —Б –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ (c 33,8% –і–Њ 11,2%) –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –і–Є–µ—В—Л (—Б –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Є—Й–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞) (—А–Є—Б. 3). –Э–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –±–Њ—А—М–±–∞ —Б –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–µ, –љ–Њ –Є –љ–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–Ї. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В —А–Є—Б–Ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є [6], —З—В–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–Љ.