–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ

–≠–Љ–±–Њ–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –∞—А—В–µ—А–Є–є (–≠–Ь–Р) вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –±–µ–Ј–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Љ–Є–Њ–Љ—Л –Љ–∞—В–Ї–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–µ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є–Њ—А–≥–∞–љ [1вАУ3]. –Ф–∞–љ–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є

–∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–Њ–є —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –≠–Ь–Р –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є –љ–µ—Г–і–∞—З–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л–µ –Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є –љ–µ—Г–і–∞—З –≠–Ь–Р –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М: —А–µ–Ј–Ї–Є–є –Є–Ј–≥–Є–± —Б–Њ—Б—Г–і–∞ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є; –≤ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Г—Б—В—М—П —Б–Њ—Б—Г–і–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є –≤ –љ–µ—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ; –і–≤—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –Є –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ-—П–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–µ –∞–љ–∞—Б—В–Њ–Љ–Њ–Ј—Л; –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —П–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є; —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Б—В–Њ–є–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–∞–Ј–Љ–∞ –Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є –њ—А–Є –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–Љ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–µ; –њ–µ—А—Д–Њ—А–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –∞—А—В–µ—А–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В —Н–љ–і–Њ–≤–∞—Б–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ —Е–Є—А—Г—А–≥–∞. –Т –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Н–Љ–±–Њ–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ —А–µ–Ї–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –∞—А—В–µ—А–Є–є [4]. –Э–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞—О—В –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л–є –≤—Л–±–Њ—А –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–∞ —Н–Љ–±–Њ–ї–Њ–≤ –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –Є—Е –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.

–Ю—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ [5вАУ7].

–Ґ–∞–Ї, –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≠–Ь–Р –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –љ–µ–њ—А–µ–і–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–∞—П —Н–Љ–±–Њ–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —П–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є, –љ–µ–Ї—А–Њ–Ј –Љ–Њ—З–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г–Ј—Л—А—П –Є –Ї–Є—И–µ—З–љ–Є–Ї–∞, —В—А–Њ–Љ–±–Њ—Н–Љ–±–Њ–ї–Є—П –ї–µ–≥–Њ—З–љ–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–Є, –љ–µ–Ї—А–Њ–Ј –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ–Є–Њ–Љ–µ—В—А—Л –Є –њ—А–Њ—Д—Г–Ј–љ–Њ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–µ—З–µ–љ–Є–µ [8вАУ10]. –Я—А–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–ґ–Ї–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –≤ –±—А—О—И–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Њ—Б—В—М, –њ—А–Є –µ–≥–Њ —Б—Г–±–Љ—Г–Ї–Њ–Ј–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є вАФ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ ¬Ђ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї, —З—В–Њ —З–∞—Б—В–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–µ, —Е–Њ—В—П, –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥—А–Њ–Ј–љ—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –≠–Ь–Р —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–µ —Н–Љ–±–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є—Е —З–∞—Б—В–Є—Ж –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л–µ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ—Л, —З—В–Њ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–Є.

–Т –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≥–µ–Љ–∞—В–Њ–Љ—Л –љ–∞ –±–µ–і—А–µ –≤ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –∞—А—В–µ—А–Є–Є. –≠—В–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 1вАУ2 –љ–µ–і.

–Ь—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є—Й–µ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–Љ —Г–Ј–ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї–Њ—Б—В—М—О –Љ–∞—В–Ї–Є —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—И–µ–є –≠–Ь–Р.

–Ъ–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ

–Я–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–∞ –Ъ., 40 –ї–µ—В, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ 09.01.2017 –≤ –≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –У–Ъ–С вДЦ 1 –Є–Љ. –Э.–Ш. –Я–Є—А–Њ–≥–Њ–≤–∞ –≤ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–Њ–Љ: ¬Ђ–Ь–Є–Њ–Љ–∞ –Љ–∞—В–Ї–Є —Б —Б—Г–±–Љ—Г–Ї–Њ–Ј–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Ј–ї–∞. –°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≠–Ь–Р –Њ—В 2014 –≥. –Ь–µ–љ–Њ–Љ–µ—В—А–Њ—А—А–∞–≥–Є—П¬ї. –Я—А–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–ї–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–∞ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–µ —В–µ–Љ–љ–Њ-–Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –і–Њ –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є–Є, –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞, –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є–Є –і–Њ 10 –і–љ–µ–є.–Ш–Ј –∞–љ–∞–Љ–љ–µ–Ј–∞: –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є–Є —Б 12 –ї–µ—В, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б—А–∞–Ј—Г, –њ–Њ 5 –і–љ–µ–є, —З–µ—А–µ–Ј 22 –і–љ—П, —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л–µ, –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ, —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Љ–µ–љ—Б—В—А—Г–∞—Ж–Є—П —Б 06.01.2017 –њ–Њ 10.01.2017. –С–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ–ї–Њ–≤–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —Б 20 –ї–µ—В, –љ–µ –≤ –±—А–∞–Ї–µ.

–Т 2006 –≥. –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –ї–∞–њ–∞—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—П, –Љ–Є–Њ–Љ—Н–Ї—В–Њ–Љ–Є—П, —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ–∞–≥—Г–ї—П—Ж–Є—П –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞, —Б–∞–љ–∞—Ж–Є—П –±—А—О—И–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є. –Ф–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј: ¬Ђ–Ь–Є–Њ–Љ–∞ –Љ–∞—В–Ї–Є —Б —Б—Г–±—Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Ј–ї–∞. –Э–∞—А—Г–ґ–љ—Л–є —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј. –≠–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј —В–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –±—А—О—И–Є–љ—Л¬ї. –Ш–љ—В—А–∞–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ –Є–љ—В–µ—А—Б—В–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Б—Г–±—Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л—Е —Г–Ј–ї–∞ –і–Њ 3 —Б–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–є –Є –ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б—В–µ–љ–Ї–∞–Љ, –Њ–і–Є–љ —Б—Г–±—Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї 3 —Б–Љ –љ–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –Є–Ј –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є —Б—В–µ–љ–Ї–Є –Љ–∞—В–Ї–Є. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ—А–∞–њ–Є—П –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М.

–І–µ—А–µ–Ј 1 –≥–Њ–і –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–∞ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–∞—П –ї–∞–њ–∞—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—П, –Ї–Њ–∞–≥—Г–ї—П—Ж–Є—П –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞, —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞ —В–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –±—А—О—И–Є–љ—Л, –Љ–Є–Њ–Љ—Л –Љ–∞—В–Ї–Є. –Ш–љ—В—А–∞–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ: –Є–љ—В–µ—А—Б—В–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Б—Г–±—Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї II —В–Є–њ–∞ –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Љ–∞—В–Ї–Є 3√Ч2 —Б–Љ. –Ю—З–∞–≥–Є —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Њ–Ј–∞ –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В—Ж–Њ–≤–Њ-–Љ–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–Ї–∞—Е. –Ь–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї –љ–µ —Г–і–∞–ї–µ–љ.

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —В–µ—А–∞–њ–Є—П –∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В–∞–Љ–Є —А–Є–ї–Є–Ј–Є–љ–≥-–≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 6 –Љ–µ—Б. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –∞–≥–Њ–љ–Є—Б—В–∞–Љ–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–∞ –ґ–∞–ї–Њ–± –љ–µ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–ї–∞. –° 2009 –≥. –њ–Њ 2013 –≥. –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є—Б—М —А–Њ—Б—В —Г–Ј–ї–∞ –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞. –Т 2014 –≥. –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≠–Ь–Р –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ—В–≤–µ–є –њ–µ—А–Є—Д–Є–±—А–Њ–Є–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–Є–≤–Є–љ–Є–ї–∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—П. –Т –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–∞ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–ї–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–∞ –∞—Ж–Є–Ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–Њ–≤—П–љ—Л–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—В–µ–є, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —Б –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –Ј–∞–њ–∞—Е–Њ–Љ.

–Т 2015 –≥. –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –≥–Є—Б—В–µ—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—П, —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–±–ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ. –Т –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—В–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –і–µ—В—А–Є—В–∞, –і–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–ї–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—В–Ї–Є –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Є–љ—В–µ—А—Б—В–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞ —Б —Ж–µ–љ—В—А–Є–њ–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ. –Ф–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј: ¬Ђ–Ь–Є–Њ–Љ–∞ –Љ–∞—В–Ї–Є —Б —Ж–µ–љ—В—А–Є–њ–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ —Г–Ј–ї–∞. –°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≠–Ь–Р. –Ь–µ–љ–Њ–Љ–µ—В—А–Њ—А—А–∞–≥–Є—П¬ї. –Я–∞—В–Њ–Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ: –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –ї–µ–є–Њ–Љ–Є–Њ–Љ—Л —Б –њ—А–Є–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ —Н–љ–і–Њ–Љ–µ—В—А–Є—П.

–Я—А–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –У–Ъ–С вДЦ 1 –Є–Љ. –Э.–Ш. –Я–Є—А–Њ–≥–Њ–≤–∞ –≤ 2017 –≥. –Њ–±—Й–µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ. –Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —В–µ–ї–∞ вАФ 36,6 ¬∞C. –†–Њ—Б—В вАФ 167 —Б–Љ, –Љ–∞—Б—Б–∞ —В–µ–ї–∞ вАФ 63 –Ї–≥. –Ш–Ь–Ґ вАФ 22,59 –Ї–≥/–Љ2, —В–µ–ї–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–Њ—А–Љ–Њ—Б—В–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ. –Я–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ вАФ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ю—Б–Љ–Њ—В—А –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤: –Њ–≤–Њ–ї–Њ—Б–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В–Є–њ—Г, –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Я—А–Є –і–≤—Г—А—Г—З–љ–Њ–Љ –≤–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Й–љ–Њ-–∞–±–і–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є: –≤–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Й–µ —Г–Ј–Ї–Њ–µ; —В–µ–ї–Њ –Љ–∞—В–Ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Њ –і–Њ 8 –љ–µ–і. –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–µ, –њ–ї–Њ—В–љ–Њ–µ, –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ.

–Я–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г —А–µ–±—А—Г –Љ–∞—В–Ї–Є –њ–∞–ї—М–њ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –њ–ї–Њ—В–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ 5 —Б–Љ. –°–≤–Њ–і—Л –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л. –Р–Љ–њ—Г–ї–∞ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ї–Є—И–Ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞.

–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –£–Ч-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г —А–µ–±—А—Г, –±–ї–Є–ґ–µ –Ї–Њ –і–љ—Г –Љ–∞—В–Ї–Є –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Є–љ—В–µ—А—Б—В–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Б—Г–±—Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 2,4√Ч2,3√Ч2,2 —Б–Љ, –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г —А–µ–±—А—Г –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —В—А–µ—В–Є вАФ –Є–љ—В–µ—А—Б—В–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Б—Г–±—Б–µ—А–Њ–Ј–љ—Л–є-—Б—Г–±–Љ—Г–Ї–Њ–Ј–љ—Л–є –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 4,5√Ч4,7√Ч5,0 —Б–Љ. –Т—Б–µ —Г–Ј–ї—Л –∞–≤–∞—Б–Ї—Г–ї—П—А–љ—Л, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є вАФ —Б –≥–Є–њ–µ—А—Н—Е–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–њ—Б—Г–ї–Њ–є (–Ї–∞–ї—М—Ж–Є–љ–∞—В). –Ф–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј: ¬Ђ–Ь–Є–Њ–Љ–∞ –Љ–∞—В–Ї–Є. –°–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≠–Ь–Р –Њ—В 2014 –≥.¬ї. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є—Б—В–µ—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є–Є —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ

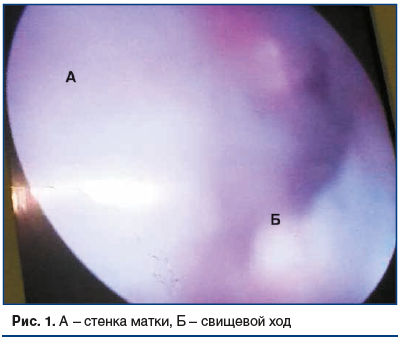

10.01.2017 –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≥–Є—Б—В–µ—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—П. –Ш–љ—В—А–∞–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ: –њ–Њ–ї–Њ—Б—В—М –Љ–∞—В–Ї–Є –і–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Г–Ј–ї–∞ —Б —Ж–µ–љ—В—А–Є–њ–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —В—А–µ—В–Є вАФ —Б–≤–Є—Й–µ–≤–Њ–є —Е–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г —Г–Ј–ї–Њ–Љ –Є —Б—В–µ–љ–Ї–Њ–є –Љ–∞—В–Ї–Є, –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–ї—М—Ж–Є–љ–∞—В–∞–Љ–Є (—А–Є—Б. 1).

–†–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–∞—П –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –і–ї—П –Њ–њ–µ-

—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П (–ї–∞–њ–∞—А–Њ—В–Њ–Љ–Є—П, –Љ–Є–Њ–Љ—Н–Ї—В–Њ–Љ–Є—П). 09.02.2017 –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –ї–∞–њ–∞—А–Њ—В–Њ–Љ–Є—П –њ–Њ –Я—Д–∞–љ–љ–µ–љ—И—В–Є–ї—О, –Љ–Є–Њ–Љ—Н–Ї—В–Њ–Љ–Є—П, –Є—Б—Б–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є —Г—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Є—Й–µ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞. –Ш–љ—В—А–∞–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ: –Љ–∞—В–Ї–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ –і–Њ 8 –љ–µ–і. –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤, –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є —Г–Ј–µ–ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –Є–љ—В–µ—А—Б—В–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Б—Г–±—Б–µ—А–Њ–Ј–љ–Њ-—Б—Г–±–Љ—Г–Ї–Њ–Ј–љ–Њ, –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г —А–µ–±—А—Г –Љ–∞—В–Ї–Є, —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –і–Њ 5 —Б–Љ. –С—Л–ї–∞ –≤—Б–Ї—А—Л—В–∞ –Ї–∞–њ—Б—Г–ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞ –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г —А–µ–±—А—Г –Љ–∞—В–Ї–Є вАФ —Г–Ј–µ–ї –њ–ї–Њ—В–љ—Л–є, —Б–њ–∞—П–љ —Б –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є —В–Ї–∞–љ—П–Љ–Є, —Г–і–∞–ї–µ–љ. –Т –і–љ–µ –ї–Њ–ґ–∞ —Г–Ј–ї–∞ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–≤–Є—Й–µ–≤–Њ–є —Е–Њ–і, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—Й–Є–є—Б—П —Б –њ–Њ–ї–Њ—Б—В—М—О –Љ–∞—В–Ї–Є, –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–Њ–Љ –і–Њ 1 —Б–Љ, —Б—В–µ–љ–Ї–Є —Б–≤–Є—Й–µ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ–ї–Њ—В–љ—Л–Љ–Є, —Б–Ї–ї–µ—А–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –і–Њ 4вАУ5 –Љ–Љ. –°—В–µ–љ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Є—Б—Б–µ—З–µ–љ—Л –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є, —Г—И–Є—В—Л –њ–Њ—Б–ї–Њ–є–љ–Њ. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–µ —Г–Ј–ї—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л–ї—Г—Й–µ–љ—Л.

–Я–Њ—Б–ї–µ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–ї –±–µ–Ј –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є.

–Я—А–Є –њ–∞—В–Њ–Љ–Њ—А—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –±—Л–ї –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ –Ї–∞–ї—М—Ж–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л–є —Г–Ј–µ–ї —Б –і–Є—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –і–Њ –∞—Б–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–µ–Ї—А–Њ–Ј–Њ–≤, —Б–≤–Є—Й–µ–≤–Њ–є —Е–Њ–і –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —В–Ї–∞–љ–µ–≤—Л–Љ –і–µ—В—А–Є—В–Њ–Љ.

–Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –£–Ч–Ш —З–µ—А–µ–Ј 3 –Љ–µ—Б. —А—Г–±–µ—Ж —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї–µ–љ, –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ—Л—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤ –љ–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ. –Ь–µ–љ—Б—В—А—Г–∞–ї—М–љ–∞—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М.

–Т –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –ї–µ—В –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Є—Й–µ–≤—Л—Е —Е–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≠–Ь–Р. B. Vural et al. (2007) –Њ–њ–Є—Б–∞–ї–Є —Б–ї—Г—З–∞–є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Ж–µ—А–≤–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Є—Й–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ—Г–ї—М—Б–Є–Є –љ–µ–Ї—А–Њ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–Њ–Љ–∞—В–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞ —И–µ–µ—З–љ–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є [11]. N. Price et al. (2007) —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—Г–Ј—Л—А–љ–Њ-–Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Є—Й–∞ —З–µ—А–µ–Ј 12 –Љ–µ—Б. –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≠–Ь–Р [12]. O. Donnez et al. (2008) –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–∞—В–Њ—З–љ–Њ-–њ–µ—А–Є—В–Њ–љ–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Є—Й–∞ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≠–Ь–Р –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –ї–∞–њ–∞—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є–Њ–Љ—Н–Ї—В–Њ–Љ–Є–Є [13].

–Ч–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 2003 –њ–Њ 2011 –≥. –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ 1500 –≠–Ь–Р, –љ–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–≤–Є—Й–µ–≤–Њ–є —Е–Њ–і –љ–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–µ –≠–Ь–Р, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А—Д–Њ—А–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –∞—А—В–µ—А–Є–є, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ 0,67% —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤. –У–Є—Б—В–µ—А—Н–Ї—В–Њ–Љ–Є—П –њ—А–Є –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–µ—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≤ 0,02% —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ [14].