Введение

Нарушения вагинального микробиоценоза во время беременности не перестают лидировать среди причин осложненных родов. Микробиоценоз влагалища находится в равновесии, пока естественная резистентность и иммунная система обеспечивают барьерную функцию [1, 2]. Любая дисфункция микрофлоры влагалища во время беременности повышает восприимчивость к различным инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП) [3–6], а инфекции в 40% наблюдений становятся причиной преждевременных родов и других осложнений гестации [6–9].

Цель исследования: изучить влияние лактобактерий на микробиоценоз влагалища у беременных при исходном его нарушении, проявляющемся повышением рН влагалищного содержимого (ВС) выше 4,5 и патологическими вагинальными выделениями в I триместре.

Материал и методы

Проведено проспективное исследование, в которое вошла 261 беременная, наблюдавшаяся в женской консультации № 2 ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара». Беременных включали в исследование последовательно при соответствии их критериям включения: возраст 18–45 лет, срок беременности при постановке на учет до 14 нед., наличие подписанного информированного согласия и способность выполнять условия исследования. Критериями исключения являлись: возраст (моложе 18 и старше 45 лет), индивидуальная непереносимость используемого препарата, декомпенсированные экстрагенитальные заболевания или ИППП

Из общего числа беременных при первой явке в женскую консультацию в сроке 10–12 нед. беременности были сформированы две группы. Первую группу составили беременные, имеющие уровень рН ВС выше 4,5 и выделения серо-белого цвета, при отсутствии в мазке «ключевых клеток» и отрицательном аминовом тесте (n=147), 2-ю группу составили беременные с рН ВС 3,8–4,5 и не предъявляющие жалоб на выделения (n=114). В соответствии с клиническими рекомендациями Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ, 2019) поставить диагноз «бактериальный вагиноз» при наличии только двух симптомов не представляется возможным [10]. Беременным 1-й группы после каждого скрининга и перед родами (всего 4 курса) назначали препарат Лактожиналь® (лиофилизированная культура лактобактерий L. casei rhamnosus Doderleini (LCR) не менее 108 КОЕ жизнеспособных лактобактерий; «БИОС ИНДАСТРИ», Франция), который разрешен к применению во время беременности Механизм действия усиленных бактерий LCR в составе препарата состоит в создании сходной с физиологической среды во влагалище, их прикреплении к клеткам эпителия, создании защитной биопленки, сдерживающей размножение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; улучшении местных обменных процессов и восстановлении местного иммунитета. Назначали по 1 капсуле во влагалище на ночь в течение 14 дней согласно инструкции по применению. Препарат применяется для восстановления нормальной микрофлоры при предродовой подготовке беременных женщин, относящихся к группе риска по развитию бактериального вагиноза. Увеличение pH ВС и появление патологических вагинальных выделений указывает на изменение вагинального микробиоценоза и расценено как предиктор БВ [11]. Беременным 2-й группы Лактожиналь® не назначался.

Обследование проведено согласно приказу Минздрава России от 12 ноября 2012 г № 572н и Федеральному закону от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В сроки скрининга (11–14, 18–21 и 30–34 нед.) и перед родами (36–41 нед.) определяли рН ВС, состав условно-патогенной флоры (УПФ) и количество лактобактерий Определение вагинального рН (норма 3,8–4,4) проводили при помощи кольпотеста («Биосенсор АН», Россия), диапазон составлял от 3,0 до 7,0 с шагом деления 0,2, 0,3, 0,5. Условно-патогенную флору и лактобактерии изучали при помощи матрично-активированного лазерного десорбционно-ионизационного времяпролетного масс-спектрометра MALDI-ToF microflex (Bruker Daltonics Inc., США). Исследования проводили в лаборатории ГБУЗ ККБ № 2 Минздрава Краснодарского края

Статистический анализ проведен с использованием пакета программ Statistica 10 (США, Tibco). Рассчитывали среднее (M), стандартную ошибку среднего (m). Сравнение групп проводили при помощи критерия Манна — Уитни, двухстороннего критерия Стьюдента, критерия Вилкоксона Во всех критериях использовали общепринятый уровень статистической значимости р=0,05.

Результаты исследования

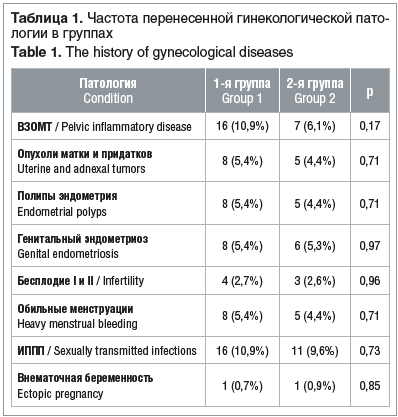

В структуре перенесенной гинекологической патологии в обеих группах лидировали воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), а также ИППП при отсутствии статистических отличий между группами (табл 1). Следует отметить, что в обеих группах у 4,4–5,4% беременных (р=0,71) наблюдались обильные менструации, которые являются неблагоприятным фоном для воспалительных процессов.

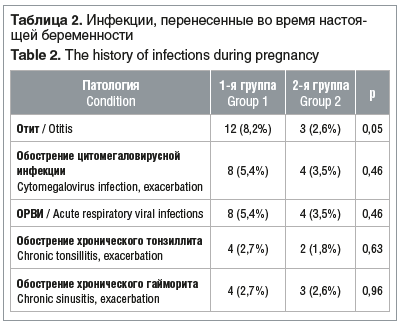

Настоящая беременность осложнилась ОРВИ у 5,4% беременных в 1-й группе и у 3,5% — во 2-й группе В 3 раза чаще в 1-й группе встречался отит (критерий Стьюдента, р=0,05). В остальных случаях отмечено обострение хронической инфекции (табл. 2). Все эти беременные наблюдались также у терапевта и инфекциониста Перенесенные во время беременности инфекции касались верхних дыхательных путей и слюнных желез

Число пациенток с повышенным инфекционным индексом в анамнезе (число перенесенных инфекций в течение 12 мес. в пубертате, деленное на возраст) в 1-й группе составило 24,5%, во 2-й группе — 14,0% (р=0,03).

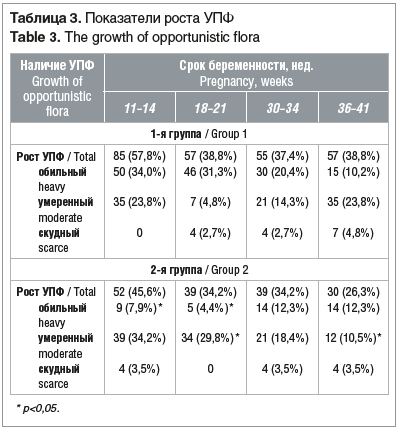

Количественный показатель УПФ, которая характеризовалась обильным (106 КОЕ и более), умеренным (104–105 КОЕ) и скудным (103 КОЕ и менее) ростом, менялся в течение беременности в сторону уменьшения: в 1-й группе на 19,0%, во 2-й группе на 19,3% (табл. 3). При этом в 1-й группе число беременных с обильным ростом УПФ снизилось на 23,8%, а во 2-й группе, напротив, отмечен незначительный, на 4,4%, рост. При обильном росте УПФ (Enterococcus faecalis, Escherichia coli) во 2-й группе проводилась терапия аэробного вагинита в соответствии с клиническими рекомендациями [11], наметившаяся тенденция к снижению частоты выделения УПФ в обильном количестве в 1-й группе позволила использовать только препарат с лактобактериями LCR интравагинально.

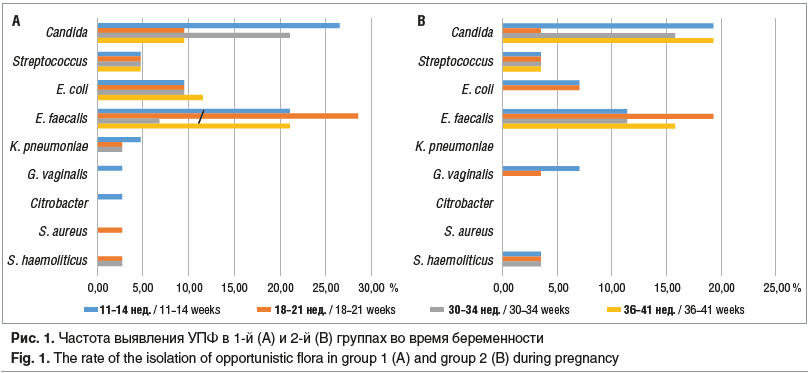

В основном УПФ в обеих группах была представлена следующими микроорганизмами (рис. 1): Candida (albicans + glabrata), E. coli, Enterococcus faecalis, Streptococcus (agalactiae + vestibularis), Klebsiella pneumoniае, Gardnerella vaginalis и др.

Проведено сопоставление полученных результатов роста УПФ с уровнем лактобактерий, определяемых в эти же сроки (рис. 2). Исходно наиболее распространенными в обеих группах были L. jensenii, наличие которых, как показали исследования европейской популяции, коррелирует с уменьшением частоты бактериального вагиноза [12]. В 1-й группе на фоне беременности при использовании Лактожиналя произошло увеличение числа пациенток с выделенным штаммом L. jensenii с 9,5% до 15,0% (в 1,6 раза), во 2-й группе, где лактобактерии не назначались, наоборот, число беременных с выделенными L. jensenii снизилось с 14,9% до 3,5% (в 4,2 раза; р=0,001). Доля пациенток с L. crispatus, препятствующими размножению УПФ, в 1-й группе увеличилась с 0% до 14,96%, при этом число пациенток с ростом УПФ уменьшилось с 57,8% до 37,8%, а встречаемость обильного роста за этот же период снизилась в 3,3 раза. Во 2-й группе с увеличением частоты выявления L. crispatus с 7,02% до 30,7% произошло снижение доли пациенток с ростом УПФ с 45,6% до 26,3%. При этом во 2-й группе и L. fermentum, и L. rhamnosus вовсе отсутствовали (см. рис. 2). При исследовании лактобактерий в сроке 30–34 нед. выявлена статистически значимое увеличение уровня L. crispatus во 2-й группе (р=0,022). Отсутствие достоверной разницы межу группами в течение всей беременности, до 30–34 нед., подчеркивает, что состояние их влагалищного биотопа, несмотря на исходную разницу, было схожим и способствовало пролонгированию беременности

Оценка динамики показателя рН ВС на сроках скрининга в 1-й группе выявила статистически значимое снижение рН ВС (критерий Вилкоксона; р=0,001) (рис. 3). С 11–14 нед. беременности медиана рН ВС снизилась с 4,9 до 4,5 в сроке 36–41 нед беременности. Несмотря на проводимую согласно клиническим протоколам антибактериальную терапию аэробного вагинита, во 2-й группе за время беременности произошло статистически значимое увеличение рН ВС (р=0,000).

Важным фактором является улучшение клинической картины у беременных 1-й группы, которые при первой явке предъявляли жалобы на серо-белые в повышенном количестве выделения с запахом и имели повышенный уровень рН ВС. После первого курса терапии у 91 (61,9%) беременной и после второго курса еще у 56 (38,1%), что в итоге составило 100%, имеющиеся клинические проявления исчезли.

Аномалии родовой деятельности (АРД) и преждевременные разрывы плодных оболочек (ПРПО) на фоне интравагинального использования лактобактерий встречались статистически значимо реже в 1-й группе, чем во 2-й группе, — 49 (33,3%) против 66 (57,9%) и 45 (30,6%) против 62 (54,4%) соответственно (p<0,0001).

Таким образом, на фоне использования пробиотика с лактобактериями LCR в 1-й группе увеличилось число беременных с L. jensenii, что, как было показано в исследовании [13], коррелирует с уменьшением частоты развития нарушений микробиоценоза влагалища Выявленное во 2-й группе уменьшение количества L. jensenii могло стать причиной нарушения влагалищной микробиоты Использование лиофилизированной культуры лактобактерий LCR способствует снижению рН ВС и поддержанию нормоценоза влагалищной микробиоты. Статистически значимо (р=0,0001) более низкие показатели частоты ПРПО и АРД у беременных 1-й группы могут быть обусловлены более высоким содержанием кислородпродуцирующих лактобактерий (L. crispatus, L. rhamnosus, L. jensenii), продуцирующих молочную кислоту и обеспечивающих таким образом поддержание нормального pH ВС.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод не только о профилактике бактериального вагиноза и вагинальных инфекций за счет нормализации показателей рН ВС и создания благоприятной среды для увеличения числа собственных лактобактерий, но и о возможном предотвращении развития осложнений в родах, снижении частоты АРД и ПРПО путем интравагинального использования лиофилизированной культуры лактобактерий LCR у беременных пациенток в группе риска развития бактериального вагиноза

Сведения об авторах:

Карахалис Людмила Юрьевна — д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России; 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 4; ORCID iD 0000-0003-1040-6736.

Иванцив Наира Саркисовна — аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России; 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 4; ORCID iD 0000-0003-4381-5958.

Контактная информация: Иванцив Наира Саркисовна, e-mail: nari_80@mail.ru. Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Конфликт интересов отсутствует Статья поступила 18.11.2020, поступила после рецензирования 11.12.2020, принята в печать 13.01.2021.

About the authors:

Lyudmila Yu. Karakhalis — Doct. of Sci. (Med.), Professor, professor of the Department of Obstetrics, Gynecology, & Perinatology of the Faculty of Advanced Training & Occupational Retraining, Kuban State Medical University; 4, Mitrofan Sedin str., Krasnodar, 350063, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-1040-6736.

Naira S. Ivantsiv — postgraduate student of the Department of Obstetrics, Gynecology, & Perinatology of the Faculty of Advanced Training & Occupational Retraining, Kuban State Medical University; 4, Mitrofan Sedin str., Krasnodar, 350063, Russian Federation; ORCID iD 0000-0003-4381-5958.

Contact information: Naira S. Ivantsiv, e-mail: nari_80@mail.ru. Financial Disclosure: no authors have a financial or property interest in any material or method mentioned. There is no conflict of interests. Received 18.11.2020, revised 11.12.2020, accepted 13.01.2021.