ГПА остается одним из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных системных васкулитов [2]. При анализе течения болезни выделяют локальный (с поражением верхних дыхательных путей, органа зрения и слуха) и генерализованный (с поражением верхних дыхательных путей, органа зрения и слуха в сочетании с поражением легких и/или почек, а также желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи) варианты ГПА. Генерализованный ГПА включает ранний системный, генерализованный и тяжелый варианты заболевания, которые выделяют в соответствии с классификацией Европейского общества по изучению васкулитов (EUVAS) [3].

Наиболее часто заболевание диагностируется у людей в возрасте 64–75 лет [4]. Заболеваемость ГПА составляет 2–12 случаев на 1 млн населения в год, распространенность — 23–160 случаев на 1 млн населения [5]. Для оценки активности заболевания используют шкалу BVAS (Бермингемский индекс активности васкулита). Оценку органных поражений проводят с помощью индекса VDI (Vasculitis damage index).

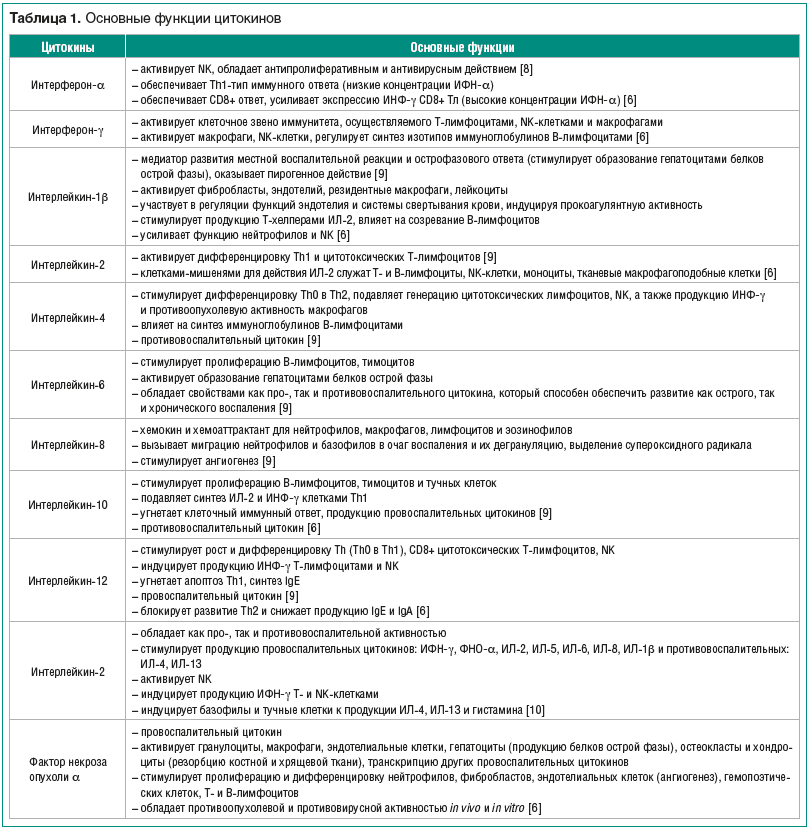

В основе ГПА лежат разнообразные нарушения клеточного и гуморального иммунитета. Для развития аутоиммунных процессов важное значение имеют цитокины, регулирующие все стороны иммунологической реактивности. Цитокины представляют собой особый класс эндогенных полипептидных медиаторов межклеточного взаимодействия, регулирующих ряд физиологических функций и поддержание нарушенного гомеостаза [6]. Они влияют на функциональную активность клеток, принимающих участие в реакциях врожденного и приобретенного иммунитета. Воздействуя на Т- и В-лимфоциты, цитокины способны стимулировать индуцированные антигенами процессы в иммунной системе [7]. Основные функции и клетки-продуценты некоторых цитокинов представлены в таблице 1.

Исследование роли цитокинов в развитии иммунопатологического процесса у больных ГПА представляет особый интерес в связи с возможностью применения биологических препаратов у данной группы больных [11]. Изучение цитокинов у больных ГПА позволяет приблизиться к пониманию механизмов развития иммуновоспалительного процесса, а также влияния цитокинов на формирование органных поражений при ГПА [12].

Исследование цитокинов при различных формах гпа и поражении различных органов и тканей

Цитокины при локальном и генерализованном ГПА. Ранее проводимые исследования указывали на то, что у больных с локальным и генерализованным ГПА имеются отличия в экспрессии генов и продукции цитокинов. В 2001 г. Reinhold-Keller et al. предположили, что назначение интерферона (ИНФ) α, вероятно, могло спровоцировать развитие генерализованной формы ГПА у больных с первоначально локальной формой [13].

В это же время Muller et al. проводили исследование экспрессии и продукции Th1- и Th2-цитокинов в тканях (биопсийный материал) и в периферических мононуклеарах у больных с локальной и генерализованной формами ГПА. Более высокая продукция ИНФ-γ была обнаружена в биоптатах носа, а также в периферических мононуклеарах больных локальной формой ГПА, по сравнению с больными генерализованной формой ГПА. Уровень матричной РНК интерлейкина (ИЛ)-10 в активированных периферических мононуклеарах у больных локальной формой ГПА был выше по сравнению с таковым при генерализованной форме или у здоровых добровольцев. Авторы пришли к выводу, что в ткани носа в связи с преобладанием ИНФ-γ позитивных клеток преобладает Th1-тип иммунного ответа. Кроме того, развитие локального иммунного ответа сопровождалось повышением уровня ИНФ-γ и ИЛ-10 в периферических мононуклеарах [14].

Исследование цитокинов, ответственных за развитие 1-го и 2-го типов иммунного ответа у больных ГПА. В 1999 г. были выполнены 2 исследования по оценке преобладания того или иного типа иммунного ответа у больных ГПА.

Csernok et al. определяли содержание ИНФ-γ и ИЛ-4 у больных ГПА в слизистой оболочке носа, бронхоальвеолярном лаваже и периферической крови с помощью методов полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа (ИФА). Т-клетки, выделенные из области гранулематозного воспаления слизистой оболочки носа, продуцировали только ИНФ-γ, в то время как Т-клеточные линии, выделенные из бронхоальвеолярного лаважа, экспрессировали как ИНФ-γ, так и ИЛ-4, с преобладанием ИНФ-γ. Исследование продукции ИНФ-γ периферическими мононуклеарами не показало статистически значимых различий по сравнению со здоровыми добровольцами. Однако у больных ГПА было отмечено достоверное повышение продукции ИНФ-γ Т-клетками по сравнению со здоровыми добровольцами. Уровень продукции ИЛ-4 у больных ГПА по сравнению со здоровыми добровольцами статистически значимо не изменялся. Авторы пришли к выводу, что иммунный ответ 1-го типа преобладает в области гранулематозного воспаления у пациентов с ГПА [15].

С целью исследования патогенетической роли цитокинов в развитии аутоиммунного васкулита Tomer et al. в эксперименте проводили иммунизацию мышей человеческим иммуноглобулином G (IgG) — АНЦА, полученным у больных с ГПА. После иммунизации легкие и почки мышей обследовали с целью выявления васкулита. Через 2 нед. после иммунизации проводилось исследование уровня ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИНФ-γ и фактора некроза опухоли α (ФНО-α) методом ИФА. Отмечено, что у иммунизированных мышей развилась периваскулярная мононуклеарная клеточная инфильтрация в легких, расцененная как васкулит. Уровни ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α, но не ИЛ-1β, ИЛ-2 или ИНФ-γ были значительно повышены через 2 нед. после иммунизации. Авторы предположили патогенетическую роль ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в начальной фазе аутоиммунного васкулита и развитие 2-го типа иммунного ответа при инициации экспериментального легочного васкулита, сходного с таковым при ГПА [16].

В 2009 г. в работе С.В. Долгих были приведены результаты исследования цитокинов у больных с АНЦА-ассоциированными васкулитами. У этих больных отмечено: достоверное повышение содержания ИЛ-1β по сравнению с больными узелковым периартериитом; содержание ФНО-α одинаковое с больными узелковым периартериитом и здоровыми добровольцами; достоверное повышение ИЛ-10 по сравнению со здоровыми добровольцами. Кроме того, у больных с АНЦА-васкулитами по сравнению со здоровыми добровольцами достоверно повышался уровень ИЛ-2, ИНФ-γ, ИЛ-4 и ИЛ-5. Автор приходит к выводу, что у больных с АНЦА-ассоциированными васкулитами наблюдается увеличение уровней цитокинов Th1, Th2 [17].

Изучение цитокинов у больных с обострением и ремиссией ГПА. Balding et al. изучали содержание цитокинов в биоптатах носа и почек больных ГПА. Предыдущие исследования содержания Т-клеток в периферической крови демонстрировали повышение содержания ИНФ-γ и развитие 1-го типа иммунного ответа. В данном исследовании методом иммуногистохимии исследовалось содержание цитокинов в слизистой оболочке носа у 10 пациентов с активной формой ГПА. Отмечено повышение экспрессии ИЛ-4, подавление экспрессии ИЛ-2 и отсутствие экспрессии ИНФ-γ. Авторы сделали вывод, что при обострении заболевания локально в слизистой оболочке носа происходит активация цитокинов, ответственных за развитие 2-го типа иммунного ответа. Кроме того, в биоптатах почек больных с активной формой ГПА отмечено повышение экспрессии ИЛ-2 и ИЛ-4 [18].

В работе Lúdvíksson et al. отмечено, что у больных с активной формой ГПА методом ИФА выявлено изменение содержания цитокинов в периферической крови в отличие от здоровых добровольцев. Отмечено значительное повышение уровня ИНФ-γ, ответственного за развитие Тh1-типа иммунного ответа, и неизмененная продукция ИЛ-4 и ИЛ-5, участвующих в развитии Th2-типа иммунного ответа [19].

В 2011 г. Tomasson et al. изучали содержание маркеров активации тромбоцитов и маркеров воспаления при обострении ГПА. Методом ИФА определялись уровни С-реактивного белка, ИЛ-6, ИЛ-8 и АНЦА к протеиназе-3 у больных с обострением заболевания. По результатам проведенного обследования выявлено, что все показатели, кроме уровня ИЛ-6, изменяются при обострении заболевания [20].

В работе Abdulahad et al. приведены результаты исследования уровней ИЛ-17, ИЛ-4 и ИНФ-γ у больных с ремиссией ГПА. Методом проточной флоуметрии изучалось содержание цитокинов в клетках периферической крови. Отмечено повышенное содержание Th17-клеток (ИЛ-17) и Th2-клеток (ИЛ-4) у больных с ремиссией ГПА в отличие от здоровых добровольцев. При сравнении крови больных ГПА в фазе ремиссии и здоровых пациентов значимой разницы в содержании Th1-клеток (ИНФ-γ) не выявлено [21].

Perkins et al. исследовали методом ИФА уровень ИЛ-8 у больных с обострением и ремиссией ГПА. Отмечено, что уровень ИЛ-8 достоверно коррелирует с активностью заболевания [22].

Методом проточной флоуметрии Rani et al. выявили, что у больных с активной формой ГПА по сравнению с больными в фазе ремиссии отмечается уменьшение экспрессии ИЛ-10, что указывает на снижение функции Т-регуляторных клеток в активной фазе заболевания [23].

В 2009 г. Novick et al. исследовали уровень провоспалительного цитокина ИЛ-18 и его ингибитора, ИЛ-18-связывающего белка в сыворотке больных ГПА на разных стадиях заболевания. Выявлено, что уровни ИЛ-18, ИЛ-18-связывающего белка и свободного ИЛ-18 у больных с активной формой заболевания почти в 2 раза превышали показатели белков у больных с ремиссией. В период ремиссии уровни данных маркеров были сопоставимы с таковыми в крови здоровых добровольцев. Повышение уровня ИЛ-18 и ИЛ-18-связывающего белка у больных с обострением ГПА дает основание предположить, что данные маркеры играют определенную роль в патогенезе и течении ГПА. Авторы отмечают, что, несмотря на повышение ИЛ-18-связывающего белка при обострении ГПА, свободный ИЛ-18 остается повышенным при обострении, что предполагает его как потенциальную мишень терапевтического воздействия путем добавления экзогенного ИЛ-18-связывающего белка [24].

Так как Т-клетки заполняют собой значительную часть гранулемы при ГПА, Lúdvíksson et al. исследовали методом ИФА цитокиновый профиль Т-клеток у больных ГПА. Обнаружено, что и в фазе обострения ГПА, и в фазе ремиссии повышен уровень ИЛ-12. Кроме того, отмечено, что in vitro продукция ИНФ-γ понижается в зависимости от количества добавляемого ИЛ-10. Авторы предполагают, что повышение продукции ИНФ-γ и ФНО-α у больных ГПА вызвано нарушением секреции ИЛ-12 и что ИЛ-10, таким образом, может быть мишенью терапевтического воздействия [19].

Влияние цитокинов на лимфоциты, моноциты, нейтрофилы. Цитокины обладают плейотропностью биологического действия. Один и тот же цитокин может действовать на многие типы клеток, вызывая различные эффекты [7].

В этой связи изучали влияние цитокинов не только на развитие обострения заболевания в целом, но и на отдельные клетки: лимфоциты, моноциты, нейтрофилы.

ИЛ-2 представляет собой маркер активации лимфоцитов у больных с системными заболеваниями. Уровень растворимого рецептора ИЛ-2 исследовался неоднократно. Отмечено, что уровень плазменного растворимого рецептора ИЛ-2 повышается у больных с активной формой ГПА [25].

Нейтрофил-индуцированное поражение легких у больных ГПА изучалось в работе Hattar et al. Было показано, что при воздействии ФНО-α на изолированные человеческие полиморфонуклеарные лейкоциты отмечается индукция поверхностной экспрессии протеиназы-3. Коперфузия ФНО-α, стимулированных нейтрофилов и моноклональных антител к протеиназе-3 индуцирует увеличение массы изолированных легких у крыс. По словам авторов, с-АНЦА-индуцированный отек развился на фоне повышения коэффициента капиллярной фильтрации — маркера повышенной проницаемости эндотелия легочных сосудов [26].

Hattar et al. также изучали влияния антител к антипротеиназе-3 на выработку цитокинов моноцитами. Авторы выявили, что протеиназа-3 экспрессируется на поверхности изолированных моноцитов. Стимуляция антителами к протеиназе-3 привела к значительному выбросу цитокинов, в первую очередь ФНО-α и ИЛ-1β. Отмечено уменьшение выработки ИЛ-6, ИЛ-8 и тромбоксана А2 моноцитами. Авторы делают вывод, что антитела к протеиназе-3 являются потенциальными индукторами выработки цитокинов моноцитами. А ФНО-α, ИЛ-1β и тромбоксан А2 функционируют в качестве посредников в формировании секреторного ответа [27].

В 2009 г. Uehara et al. опубликовали результаты своих исследований, посвященных изучению влияния АНЦА к протеиназе-3 на активацию мононуклеарных клеток у больных ГПА. Методом проточной цитометрии продемонстрировано, что при стимуляции мононуклеаров антителами к протеиназе-3 повышается экспрессия Toll-like-рецепторов и NOD1 и NOD2-рецепторов, при этом повышается уровень ИЛ-8 в плазме. Такой же стимулирующий эффект отмечен относительно продукции ИЛ-6 и ФНО-α [28].

В 2014 г. Park et al. выяснили, что у больных ГПА происходит альтернативная активация моноцитов. Исследование уровня ФНО-α через 4 и 24 часа после стимуляции моноцитов высокими концентрациями липополисахаридов показало, что стимулированные моноциты у больных ГПА продуцируют достоверно меньше ФНО-α по сравнению с моноцитами здоровых добровольцев. Авторы пришли к выводу, что моноциты/макрофаги у больных ГПА активируются по альтернативному пути [29].

Учитывая, что нейтрофилы играют одну из ведущих ролей в патогенезе заболевания, методом ИФА проводилось исследование клеточных культур у больных ГПА и здоровых добровольцев на наличие хемокинов, которые могли бы активировать или привлекать к участию нейтрофилы. Выявлено, что эндотелиальные клетки больных ГПА экспрессировали высокий уровень нейтрофил-активирующих хемокинов, в частности ИЛ-8 [30].

В 2011 г. Richter et al. провели исследование хемотаксиса нейтрофилов у больных ГПА. Авторы утверждают, что в связи с наличием у данных больных АНЦА нейтрофилы играют одну из ключевых ролей в патогенезе заболевания. В бронхоальвеолярном лаваже больных ГПА методом ИФА определяли количество ИЛ-8, ИЛ-1β [31]. Повышенное содержание нейтрофилов в бронхоальвеолярном лаваже больных с обострением ГПА ранее уже описывалась [32]. Цитокины играют важную регуляторную роль в миграции нейтрофилов в очаги воспаления [33]. Повышенная концентрация цитокинов приводила к нейтрофилии, которая ассоциируется с острым поражением легких и легочным фиброзом, вызванными повышением хемотаксиса в альвеолярной области [34, 35]. Предыдущие исследования выявили повышение уровня хемокинов, вызывающих нейтрофилию [36, 37] в сыворотке больных ГПА и повышение CXC хемокинового лиганда (CXCL8) в клубочках почек больных с обострением ГПА. При исследовании содержания цитокинов в бронхоальвеолярном лаваже больных ГПА обнаружено достоверное повышение содержания ИЛ-8 как при обострении, так и при ремиссии заболевания. Достоверной разницы в содержании ИЛ-1β в бронхоальвеолярном лаваже больных ГПА не выявлено. Поступление нейтрофилов в ткань представляет собой многоэтапный процесс, который частично координирует цитокины. Количество нейтрофилов в бронхоальвеолярном лаваже больных ГПА коррелирует с ИЛ-8 и ИЛ-1β, поэтому можно предположить, что данные цитокины влияют на поступление нейтрофилов в ткани. В то время как роль ИЛ-8 в качестве хемоаттрактанта нейтрофилов хорошо изучена, роль ИЛ-1β остается неоднозначной, хотя известно, что ИЛ-1β может вызвать слипание нейтрофилов и индуцирует продукцию хемоаттрактантов для нейтрофилов, в т. ч. ИЛ-8. ИЛ-8 и другие цитокины, включая ФНО-α, также стимулируют транслокацию протеиназы-3 на поверхность клетки, тем самым повышая вероятность связывания с АНЦА. Результаты экспериментов Richter et al. предполагают важную роль в развитии хемотаксиса нейтрофилов в бронхоальвеолярном лаваже ИЛ-8 и рецептора CXCR2 [31].

Лечение ГПА и изменение уровня цитокинов

Принятые в настоящее время стандарты лечения ГПА указывают, что тактика проводимой терапии в значительной степени определяется тяжестью заболевания [38]. При тяжелой (генерализованной) форме заболевания необходимо раннее начало лечения с применением агрессивной схемы, включающей циклофосфамид и глюкокортикостероиды. Больные с локальной формой ГПА, напротив, хорошо отвечают на менее агрессивную схему лечения с применением метотрексата и глюкокортикостероидов [39].В нескольких неконтролируемых исследованиях — Stone et al., Bartolucci et al., Lamprecht et al., Booth et al. —

сообщалось, что применение ингибиторов ФНО-α выраженно снижает обострение ГПА [40–43]. Но при последующем проведении двойного слепого плацебо-контролируемого исследования с использованием этанерцепта (конкурентный ингибитор связывания ФНО-α) были получены данные, отличающиеся от предыдущих. В исследовании с использованием этанерцепта принимали участие 180 больных ГПА, которые были разделены на 2 группы — группу, получающую этанерцепт, и группу, получающую плацебо в дополнение к стандартной терапии [44]. Стандартная терапия включала назначение преднизолона и циклофосфамида (для тяжелой формы заболевания) и метотрексат (при локальном ГПА). Вводили этанерцепт подкожно по 25 мг 2 р./нед. или плацебо. Дозу глюкокортикостероидов постепенно понижали на протяжении 6 мес. Это исследование продемонстрировало, что использование этанерцепта не повлияло на частоту достижения длительной ремиссии у больных ГПА [45].

Эффект терапии ГПА определялся в работе Lamprecht et al. Исследовались уровни ИЛ-12, ФНО-α и ИЛ-8 методом проточной флоуметрии. Выявлено, что интерцитоплазматическая экспрессия ИЛ-12 и ФНО-α была значительно повышена у больных с обострением ГПА по сравнению

со здоровыми добровольцами. Уровень ИЛ-8 не повышался in vitro. После назначения стандартной дозы циклофосфамида и глюкокортикостероидов через 2 и 12 нед. соответственно было отмечено наступление ремиссии. По данным обследования констатировано понижение экспрессии ИЛ-12 и ФНО-α вплоть до нормализации их уровня. Авторы приходят к выводу, что активный метаболит циклофосфамида снижает количество матричной РНК ИЛ-12 in vitro. Моноцитарные цитокины, особенно ИЛ-12, могут играть важную роль в формировании раннего иммунорегуляторного ответа в пользу Th1. Видно, что циклофосфамид в сочетании с глюкокортикостероидами проявляют свои эффекты путем нормализации цитокинового ответа Th1-типа и циклофосфамид может поддерживать данную модель развития цитокинового ответа [46].

В настоящее время для индукции ремиссии у больных c впервые диагностированным ГПА с тяжелым поражением органов или жизнеугрожающим течением рекомендуется использовать комбинированную терапию глюкокортикостероидами и ритуксимабом. Ритуксимаб представляет собой генно-инженерный биологический препарат, химерное моноклональное антитело мыши/человека. Он специфически связывается с трансмембранным антигеном CD20 на В-лимфоцитах и инициирует иммунологические реакции, опосредующие лизис В-клеток. По эффективности ритуксимаб не уступает циклофосфамиду, а в исследовании RAVE даже показал преимущество перед последним у пациентов с рецидивом АНЦА-ассоциированного васкулита. Ритуксимаб может быть применен в целях сохранения репродуктивной функции у пациентов более молодого возраста. Случаев развития бесплодия при лечении ритуксимабом не отмечено, в то время как циклофосфамид может вызвать бесплодие как у женщин, так и у мужчин [47].