Введение

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) (болезнь Лайма, боррелиозная инфекция) — природно-очаговое трансмиссивное инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательными спирохетами генокомплекса Borrelia burgdorferi sensu lato, передающееся клещами рода Ixodes, характеризующееся полиморфизмом клинических проявлений [1–12].В России абсолютные показатели заболеваемости ИКБ за 2000–2017 гг. варьировали от 5715 до 9957 случаев в год, относительные показатели — от 4,00 до 7,02 случая на 100 тыс. населения [16]. Кировская область находится на севере Волго-Вятского региона России и является активным природным очагом боррелиозной инфекции. Относительные показатели заболеваемости ИКБ в Кировской области за 2010–2017 гг. ежегодно превышали среднероссийские в 2,6–6,6 раза (рис. 1) [16].

Особое внимание в современных научных исследованиях уделяется изучению взаимосвязей клинических и иммунологических особенностей у пациентов с боррелиозной инфекцией при различных формах и стадиях заболевания [8–11].

В настоящее время многочисленные научные работы,

в т. ч. и в области изучения ИКБ, включают многомерный статистический анализ данных [12–15]. Многофакторный анализ позволяет определить взаимосвязи между множеством имеющихся показателей и выявить факторы, влияющие на изменчивость всей совокупности данных [15].

Целью настоящего исследования являлось определение взаимосвязей клинико-лабораторных особенностей, уровней специфических антител и иммунорегуляторных цитокинов (интерлейкины IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35) у пациентов с эритемной формой боррелиозной инфекции с использованием метода многофакторного анализа.

Задачи исследования:

Изучение клинико-эпидемиологических особенностей у больных с эритемной формой ИКБ в Кировской области.

Анализ динамики концентрации цитокинов (IL-17А, IL-23, IL-33, IL-35) в периоде разгара и реконвалесценции у пациентов с эритемной формой.

Определение взаимосвязей клинико-лабораторных показателей, концентрации специфических антител и иммунорегуляторных цитокинов в сыворотке крови у больных с эритемной формой.

Материал и методы

В исследовании с 2011 по 2014 г. приняли участие 30 па-циентов с эритемной формой ИКБ в возрасте 25–67 лет (средний возраст — 48,4±12,2 года). Среди больных мужчины составили 53,3%, женщины — 46,7%. Больные проходили курс стационарного лечения в КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» (г. Киров). Исследование было одобрено локальным этическим комитетом Кировского ГМУ, соответствовало законодательству РФ и международным этическим нормам. При постановке диагноза ИКБ учитывались сведения эпидемиологического анамнеза, клинико-лабораторные и серологические данные. При анализе клинических проявлений боррелиозной инфекции использована классификация Е. Asbring (1988 г.) с дополнениями Н.Н. Воробьевой (2013 г.) [1–4]. Подтверждение диагноза ИКБ у больных включало определение IgM и IgG к антигенам B. afzelii, B. garinii в сыворотке крови методом иммунного блоттинга в лаборатории ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Концентрации интерлейкинов в сыворотке крови исследованы у больных в разгаре инфекционного процесса и в период реконвалесценции. Группа сравнения состояла из 30 здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту с группой обследуемых больных. Исследование концентрации цитокинов в сыворотке крови проводилось в лаборатории направленного регулирования межмикробных взаимодействий в экзо- и эндоэкологических системах ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России. В работе применялся автоматический иммуноферментный анализатор Personal Lab, использовались реактивы Вender MedSystems, Uscscn Life Science Ins. Wuhan. Для статистического анализа результатов исследования использованы программы Microsoft Exel 2007 и StatSoft Statistica v 10.0. При обработке качественных данных вычислялись относительные показатели (%) с 95% доверительными интервалами (95% ДИ) — метод Уилсона. Анализ таблиц сопряженности включал определение критерия χ2. Распределение количественных показателей оценивалось путем построения гистограмм и определения критерия Шапиро — Уилка. При наличии нормального распределения количественных данных вычислялись среднее арифметическое значение (М) и среднеквадратичное отклонение (σ). В случае нормального распределения количественных показателей проводилось попарное сравнение по параметрическому t-критерию Student (t-Test). При отличном от нормального распределении количественных данных определялись медиана (Me), нижний (Q 25,00) и верхний (Q 75,00) квартили. Для установления достоверности различий независимых выборок использовался непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Для определения достоверности различий зависимых выборок вычислялся критерий Вилкоксона. При статистическом изучении связи двух рядов количественных данных определялся непараметрический коэффициент Спирмена. Различия значений являлись достоверными при критическом уровне значимости более 95% (р<0,05).

Результаты исследования

Нами установлено, что среди пациентов с боррелиозной инфекцией лица трудоспособного возраста встречались достоверно чаще, чем пенсионеры (76,7±1,43% и 23,3±0,26%; р<0,001). 16,7% (95% ДИ: 4,18; 29,22) больных отрицали присасывание клеща, но посещали дачные участки на пригородных территориях в сроки инкубационного периода (1–35 сут). У пациентов выявлены микст-

инфекция B. afzelii и B. garinii в 86,7% (95% ДИ: 75,33; 98,14) случаев; а также моноинфекция (B. garinii) — в 10,0% (95% ДИ: 0,00; 20,11) случаев, B. afzelii — в 3,3% (95% ДИ: 0,00; 9,33) случаев.

Инкубационный период не был определен у 5 пациентов с эритемной формой боррелиозной инфекции — в 16,7% (95% ДИ: 4,18; 29,22) случаев, у 25 (83,3% (95% ДИ:

70,80; 95,86)) больных инкубационный период составил от 0 до 20 сут (в среднем 6,6±1,24 дня). Средняя степень тяжести заболевания развилась у 80,0% больных (95% ДИ: 66,60; 93,47). Пациенты были госпитализированы через 4,0±0,72 сут от начала клинических проявлений заболевания. Тяжесть состояния больных определяли симптомы общеинфекционного характера. Интоксикационно-воспалительный синдром развился у 29 больных (96,7% (95% ДИ: 90,68; 102,73)). Лихорадочные реакции отмечены у пациентов с частотой 80,0% (95% ДИ: 6,60; 93,47); общая слабость — 96,7% (95% ДИ: 90,68; 100,00), головная боль — 56,7% (95% ДИ: 40,06; 73,35), озноб — 26,7% (95% ДИ: 11,85; 41,56). Средняя длительность лихорадочного периода у пациентов составила 3,3±0,6 дня.

У больных определена патология сердечно-сосудистой системы. Изменения в электрокардиограмме (ЭКГ) выявлены у 30% пациентов (95% ДИ: 14,64; 45,43). При объективном обследовании у 10,0% (95% ДИ: 0,00; 20,11) больных определена приглушенность тонов сердца. По результатам ЭКГ выявлена синусовая брадикардия — у 10,0% (95% ДИ: 0,00; 20,11) пациентов, синусовая тахикардия — у 6,7% (95% ДИ:

0,00; 15,08), атриовентрикулярная блокада — у 3,3%

(95% ДИ: 0,00; 9,39), изменения реполяризации различных отделов миокарда — у 6,7% (95% ДИ: 0,00; 15,08).

У пациентов с ЭКГ-нарушениями микст-инфекция (B. afzelii, B. garinii) выявлена в 26,7% случаев (95% ДИ: 11,87; 41,59), моноинфекция (B. garinii) — в 3,3% (95% ДИ: 0; 9,33).

Регионарный лимфаденит определен у 4 пациентов с микст-инфекцией B. afzelii, B. garinii — в 13,3% (95% ДИ: 1,94; 24,78). В 6,7% случаев (95% ДИ: 0,00; 15,08) у пациентов определены клинико-лабораторные признаки безжелтушного гепатита (повышение уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ) 44,3–65,6 Ед/л) и микст-инфекция (B. afzelii, B. garinii). Жалобы на боли в суставах беспокоили 6,7% (95% ДИ: 0,00; 15,08) больных с микст-инфекцией (B. afzelii, B. garinii).

У всех пациентов имелся патогномоничный симптом

боррелиозной инфекции — мигрирующая эритема диаметром более 5 см с наличием следа после присасывания клеща в центре (рис. 2, 3). Наличие эритемы у пациентов

сопровождалось субъективными симптомами: зудом кожи — у 70,0% (95% ДИ: 56,64; 85,43), жжением — у 36,7% (95% ДИ: 20,54; 52,92), болезненностью — у 33,3% (95% ДИ: 17,50; 49,16), отечностью — у 26,7% (95% ДИ: 11,87; 41,59). Размеры эритем варьировали от 5 до 45 см. Сплошные эритемы встречались чаще кольцевидных (73,3±1,54% и 26,7±1,48%; р<0,001). Яркая гиперемия эритемы определялась в 36,7% (95% ДИ: 20,54; 52,92) случаев, бледная окраска эритемы — также в 36,7% случаев (95% ДИ: 20,54; 52,92). Длительность сохранения эритемы составила от 2 до 29 сут, в среднем — 9,6±5,04 сут. Эритемы угасали бесследно в 56,7% (95% ДИ: 40,09; 73,38) случаев, а также с остаточными явлениями: шелушением — в 23,3% (95% ДИ: 9,13; 37,53) и пигментацией — в 20,0% (95% ДИ: 6,60; 33,47) случаев.

Пациенты с эритемной формой получили курсы антибактериальной терапии: раствор цефтриаксона — 93,3% (95% ДИ: 84,93; 100,00), раствор бензилпенициллина — 6,7% (95% ДИ: 0,00; 15,13).

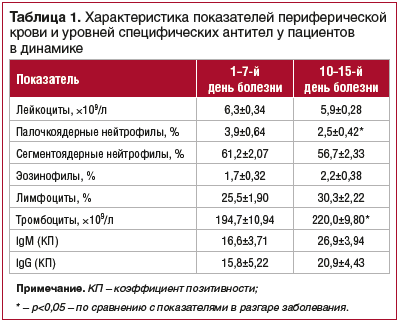

Объективным отражением течения инфекционного процесса у пациентов с ИКБ являлись изменения в лабораторных показателях периферической крови, а также концентрации специфических сывороточных антител к антигенам B. afzelii, B. garinii (табл. 1).

В ходе стационарного лечения у пациентов наблюдалось достоверное понижение содержания палочкоядерных нейтрофилов по сравнению с показателями при госпитализации. Уровни тромбоцитов в периферической крови пациентов с эритемной формой достоверно повышались от разгара к реконвалесценции инфекционного процесса. У больных с ИКБ наблюдалась тенденция к повышению выраженности реакций гуморального иммунитета, необходимая для эффективного завершения инфекционного процесса.

Таким образом, эпидемиологическими особенностями у пациентов с эритемной формой ИКБ в Кировской области являются преобладание среди заболевших лиц трудоспособного возраста, частое выявление микст-инфекции (B. afzelii, B. garinii). Особенностями клинической картины у больных являются нарушения сердечной деятельности в виде ЭКГ-изменений (30,0%), реже определяются лимфаденит, артралгический синдром и синдром цитолиза. Лабораторные показатели периферической крови у пациентов с эритемной формой отражают наличие интоксикационного синдрома в разгаре заболевания. К периоду реконвалесценции у больных с эритемной формой наблюдаются восстановление системы гемостаза и фибринолиза, а также повышение выраженности реакций гуморального иммунитета.

IL-23 играет важную роль в дифференцировке Т-хелперов 1 типа и выработке нейтрофилов, является провоспалительным цитокином в эпителиальной и нервной ткани [17]. Концентрации IL-23 (Me (Q 25,00; Q 75,00)) в сыворотке крови у пациентов с эритемной формой в периоде разгара составили 249,05 (64,23; 485,56) пг/мл, в периоде реконвалесценции — 276,75 (97,60; 524,27) пг/мл, что в обоих случаях достоверно превышало показатели группы сравнения (24,89 (17,56; 40,20) пг/мл; р1<0,001; р2<0,001). Итак, у больных с эритемной формой повышенные уровни IL-23 в сыворотке крови указывали на активность воспалительных реакций, направленных на элиминацию боррелий.

Провоспалительный IL-33 повышает выделение цитокинов Т-хелперами 2 типа [18]. Концентрации IL-33 (Me (Q 25,00; Q 75,00)) в сыворотке крови у больных с эритемной формой в периоде разгара (45,80 (18,99; 85,56) пг/мл) и в периоде реконвалесценции (50,65 (21,44; 101,65) пг/мл)

достоверно превышали показатели здоровых доноров (6,79 (4,35; 11,67) пг/мл; р1<0,001; р2<0,001).

IL-17A способствует развитию воспалительных процессов в нервной и соединительной ткани [19]. В проведенном исследовании у больных с эритемной формой в сыворотке крови выявлены повышенные концентрации IL-17А по сравнению с показателями группы сравнения. Уровни IL-17А (Me (Q 25,00; Q 75,00)) у пациентов с эритемной формой в периоде разгара (0,74 (0,22; 3,19) пг/мл) и реконвалесценции (0,49 (0,22; 8,31) пг/мл) достоверно превышали показатели контрольной группы (0,10 (0,00; 0,64) пг/мл; р1<0,001; р2<0,001). Повышенные концентрации IL-17A в сыворотке крови у пациентов с эритемной формой свидетельствовали о выраженности воспалительных реакций в связи с наличием очага гиперэргического воспаления в коже.

IL-35 является противовоспалительным цитокином, выделяется Т-лимфоцитами супрессорами [20]. Функция IL-35 состоит в подавлении продукции провоспалительного IL-17A. Концентрации IL-35 (Me (Q 25,00; Q 75,00)) в сыворотке крови у больных с эритемной формой в периоде разгара (22,99 (5,12; 50,62) пг/мл) и в периоде реконвалесценции (24,29 (9,49; 44,63) пг/мл) умеренно превышали показатели здоровых доноров (21,24 (13,68; 29,44) пг/мл).

В ходе исследования использован метод многофакторного анализа (метод главных компонент) профиля IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35 в сыворотке крови у пациентов с эритемной формой боррелиозной инфекции. В нашей работе главными компонентами являлись «форма» и «лечение», оказывающие влияние на изменчивость лабораторно-иммунологических показателей у больных. На первом этапе исследования был проведен многофакторный анализ концентрации IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35 у пациентов в период разгара и реконвалесценции инфекционного процесса (рис. 4).

При оценке результатов многофакторного анализа наибольшее влияние на изменчивость статуса цитокинов у больных оказывала главная компонента F1 («лечение»). У пациентов наблюдались динамические изменения статуса всех исследуемых цитокинов с перемещением факторов «IL-17A», «IL-23», «IL-33», «IL-35» из отрицательной в положительную область значений системы координат главных компонент «форма» и «лечение». Итак, выявленные изменения концентрации IL-17A,

IL-23, IL-33, IL-35 у больных в периоде реконвалесценции являлись благоприятными прогностическим признаками для выздоровления.

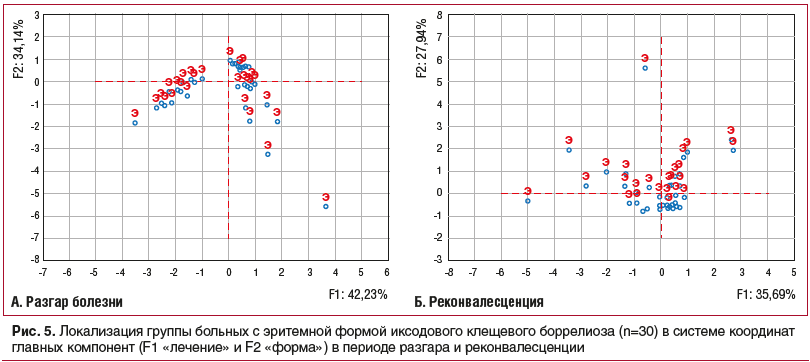

В исследовании формализованно — в виде точечных сообществ представлены функциональные состояния (по концентрациям интерлейкинов в сыворотке крови) пациентов с эритемной формой боррелиозной инфекции в периоде разгара и реконвалесценции (рис. 5). Маркировка исследуемой группы: Э — пациенты с эритемной формой ИКБ в периоде разгара и реконвалесценции.

Каждая точка представляла функциональное состояние лица из группы пациентов по совокупности выработки IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35 периферической крови (рис. 5).

В ходе многофакторного анализа цитокинового статуса было определено смещение сообщества точек из отрицательной в положительную область оси F2 в динамике стационарного лечения. Следовательно, в течение инфекционного процесса происходило положительное изменение статуса всех исследуемых интерлейкинов, связанное с началом периода реконвалесценции у больных.

В ходе многофакторного анализа цитокинового статуса было определено смещение сообщества точек из отрицательной в положительную область оси F2 в динамике стационарного лечения. Следовательно, в течение инфекционного процесса происходило положительное изменение статуса всех исследуемых интерлейкинов, связанное с началом периода реконвалесценции у больных.В работе обнаружена прямая средняя корреляционная связь — зависимость между концентрациями IL-23 и IL-33 сыворотки крови у больных с эритемной формой в периоде разгара (r=0,65; p<0,05) и реконвалесценции (r=0,67; p<0,05). У больных с эритемной формой содержание IL-17А и IL-35 находилось в прямой средней корреляционной связи в периоде разгара (r=0,58; p<0,05) и реконвалесценции (r=0,53; p<0,05). Следовательно, у пациентов выявлена взаимосвязь воспалительных реакций и иммуносупрессивных процессов в динамике заболевания, обусловливающая благоприятный исход инфекционного процесса. Итак, эффективному завершению инфекционного процесса у пациентов способствовал выраженный комбинированный Th1/Th2 тип иммунного ответа с уравновешенными провоспалительными и иммуносупрессивными процессами. Выявленные особенности цитокинового профиля (IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35) у больных с эритемной формой являлись благоприятным прогностическим критерием для выздоровления.

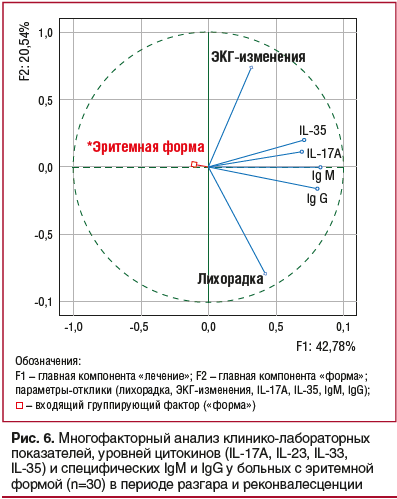

Применение системного подхода при анализе клинико-

лабораторных показателей, уровней специфических антител и цитокинов (IL-17A, IL-23, IL-33, IL-35) в периферической крови позволило выявить наиболее информативные клинико-иммунологические факторы у пациентов с эритемной формой и динамику иммунологических сдвигов в ходе проведенного лечения (рис. 6).

По результатам многофакторного анализа иммунопатологические сдвиги у больных с эритемной формой в динамике инфекционного процесса ассоциировались с лихорадочными реакциями, ЭКГ-патологией, изменением концентрации в сыворотке крови IL-17A, IL-35 и повышением выработки специфических IgM и IgG (рис. 6).

Обсуждение

Кировская область является природным очагом боррелиозной инфекции [1, 2, 7]. Область входит в число наиболее неблагополучных регионов по заболеваемости ИКБ (относительные показатели заболеваемости в последние годы достигали 35,5 случая на 100 тыс. населения), наряду с Вологодской областью (40,5 случая на 100 тыс. населения) и Пермским краем (39,9 случая на 100 тыс. населения) [3, 16, 21–24]. Высокие показатели заболеваемости ИКБ на территории Кировской области связаны с географическими и климатическими особенностями (расположение в подзоне средней и южной тайги, умеренно-континентальный климат) [1, 2, 5, 7]. Среди заболевших преобладают лица трудоспособного возраста. Подобная тенденция определена в других регионах РФ (от 56% лиц трудоспособного возраста с ИКБ в Московской области до 79,6% пациентов в Приморском крае) [23, 24].Большинство заболевших указывали на факт присасывания клеща. Отсутствие факта присасывания клеща в анамнезе у больных не исключает вероятность трансмиссивного пути передачи, т. к. больные могли не заметить присасывание нимф и самцов иксодовых клещей [1, 2]. У пациентов часто определялась микст-инфекция B. afzelii, B. garinii (86,7% случаев). О широком распространении в РФ и странах Евразии боррелиозной микст-инфекции свидетельствует ряд научных исследований [5, 21, 22].

В исследовании длительность инкубационного периода у больных составила в среднем 6,6 дня. В различных регионах РФ продолжительность инкубационного периода у пациентов с эритемной формой составляет от 6,2 сут (Приморский край) до 6,5 сут (Краснодарский край) [23, 25].

У наблюдаемых нами больных имелись частые жалобы на общую слабость, наличие лихорадочных реакций, также определялись ЭКГ-изменения и синдром цитолиза.

По результатам отечественных исследований у пациентов часто развиваются лихорадка (30,1–89,7%), головная боль (15,7–63,5%), общая слабость (51,0–56,8%), артралгии (9,2–29,6%), регионарный лимфаденит (21,6–52,3%), безжелтушный гепатит (11,8–25%). В различных регионах РФ патология ЭКГ определяется у пациентов с эритемной формой в 25,1–78,7% случаев, при этом нарушения внутрисердечной проводимости встречаются в 5,5–7,1% случаев [1–5, 23–25].

При анализе показателей периферической крови у больных выявленное повышение содержания нейтрофильных гранулоцитов в начале инфекционного процесса могло быть связано с выполнением барьерной функции, которая заключается в способности клеток к фагоцитозу боррелий и секреции воспалительных цитокинов. При боррелиозной инфекции возможно развитие системных васкулитов с нарушениями в системе гемостаза и фибринолиза, активацией воспалительных реакций макроорганизма [3, 4]. Cдвиги системы гомеостаза характерны для ИКБ как генерализованного инфекционного процесса [3, 4, 26].

Реакция со стороны органов иммунной системы и иммунологические сдвиги клеточного и гуморального звеньев иммунитета являются важными звеньями патогенеза ИКБ [9, 10, 27, 28]. В настоящее время исследуются особенности выработки интерлейкинов в сыворотке крови у пациентов с различными формами и стадиями боррелиозной инфекции [9–11, 27, 28]. В нашей работе у больных с эритемной формой обнаружены выраженность воспалительных реакций (повышенные концентрации IL-23 и IL-33 сыворотки крови), а также взаимосвязь воспалительных реакций и иммуносупрессивных процессов (содержание IL-17А и IL-35) в динамике заболевания. Итак, эффективному завершению инфекционного процесса у пациентов способствовал комбинированный Th1/Th2 тип иммунного ответа с уравновешенными провоспалительными и иммуносупрессивными процессами. Выраженность реакций Th1/Th2 типов иммунного ответа с повышенной выработкой цитокинов (интерфероны ИФНα, ИФНβ, ИФНγ, ФНОα; IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6,

IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17A, IL-22, IL-23, IL-27) у больных с ИКБ выявлена и в других научных работах [9, 10, 27, 28]. Отмечено, что успешный исход инфекционного процесса с эффективной элиминацией боррелий взаимосвязан с ранним сильным воспалительным Th-1 типом иммунного ответа, уравновешенным противовоспалительными реакциями и более поздним Th-2 иммунным ответом [28].

Выводы

В Кировской области отмечается высокий уровень заболеваемости ИКБ, превышающий среднероссийские показатели в 2,6–6,6 раза. У больных с эритемной формой микст-инфекция (B. afzelii и B. garinii) определяется в 86,7% случаев. Особенностями клинической картины у больных являются ЭКГ-изменения (30%), реже определяются лимфаденит, артралгический синдром и синдром цитолиза.У больных с боррелиозной инфекцией в периоде разгара и реконвалесценции выявлены нарушения в цитокиновом профиле со стойкой гиперпродукцией IL-23 и IL-33, а также определено изменение концентрации IL-17A и IL-35.

По результатам многофакторного анализа у больных с эритемной формой в динамике инфекционного процесса иммунопатологические сдвиги взаимосвязаны с лихорадочными реакциями, ЭКГ-патологией, изменением содержания сывороточных IL-17A, IL-35 и ранней выработкой специфических IgM и IgG.