Совершенно иная ситуация с лечением астении сложилась в нашей стране. Этот синдром упоминается в качестве самостоятельного показания для назначения различных веществ и имеет, по данным портала Регистра лекарственных средств России [4], множество тождественных обозначений:

1. Астенические расстройства.

2. Астенические состояния.

3. Астенические явления.

4. Астенический синдром.

5. Астеническое нарушение.

6. Астеническое состояние.

7. Астеническое явление.

8. Астения.

9. Астено-адинамические субдепрессивные состояния.

10. Астеновегетативная симптоматика.

11. Астено-вегетативная симптоматика.

12. Астено-вегетативное нарушение.

13. Астенодепрессивное расстройство.

14. Астено-депрессивное расстройство.

15. Астенодепрессивное состояние.

16. Астено-депрессивное состояние.

17. Астеноневротическое расстройство.

18. Астено-невротическое состояние.

19. Быстрая утомляемость.

20. Грипп молодых трудоголиков.

21. Грипп яппи.

22. Диабетическая астения.

23. Истощение нервной системы.

24. Истощение физическое.

25. Недомогание.

26. Нервное истощение с депрессией.

27. Общая психическая усталость.

28. Общая физическая усталость.

29. Общее недомогание.

30. Патологическая утомляемость.

31. Повышенная усталость.

32. Повышенная утомляемость.

33. Психическая усталость.

34. Психическое истощение.

35. Психическое утомление.

36. Синдром астеновегетативный.

37. Синдром хронической усталости.

38. Снижение общей активности.

39. Состояние повышенной усталости.

40. Состояния повышенной утомляемости.

41. Умственная усталость.

42. Упадок сил.

43. Усталость.

44. Утомление.

45. Утомляемость.

46. Физическая усталость.

47. Физическое и психическое переутомление.

48. Физическое переутомление.

49. Функциональные астенические состояния.

50. Хроническая усталость.

51. Хронические астенизирующие состояния.

Для лечения астении рекомендуют 82 действующих вещества, содержащиеся в 742 препаратах, из которых 179 имеют торговые названия [4]. В частности, среди них довольно много биологически активных добавок (БАД) к пище, представляющих собой концентраты натуральных природных пищевых и биологически активных веществ, выделенных из животного, растительного сырья или полученных путем химического синтеза. Рекомендуют также макро- и микроэлементы – минеральные вещества, обеспечивающие постоянство внутренней среды организма, кислотно-щелочного равновесия, водно-солевого обмена. Среди рассматриваемых веществ есть и витамины, которые являются незаменимыми элементами, необходимыми для роста, развития и жизнедеятельности человека.

Важная составляющая рекомендаций – общетонизирующие средства, преимущественно растительного происхождения, которые оказывают незначительное неспецифическое действие на ЦНС, возможно, за счет усиления аппетита, повышения тонуса полых органов, секреции желез ЖКТ, незначительного повышения АД [4]. Кроме того, показанными при астении считаются антигипоксанты, которые улучшают утилизацию организмом кислорода и снижают потребность в нем, и антиоксиданты, восстанавливающие свободные радикалы в стабильную молекулярную форму (не способную участвовать в цепи аутоокисления).

Очевидно, что столь явные различия в представлениях о лечении астении в нашей стране и за рубежом [3, 4] могут быть обусловлены существенными расхождениями во взглядах на этиологию, патогенез и диагностику астении. И действительно, в нашей стране этот синдром (по крайней мере в некоторых справочниках) квалифицируют [4] в пределах класса XVIII МКБ-10 [5]): симптомы, признаки и отклонения, выявленные при исследованиях, не классифицированные в других рубриках (рубрики R00-R99). Между тем в этот класс МКБ-10 включены состояния, которые можно определить как «неуточненные», «без других указаний», «преходящие». И эти диагнозы используются лишь тогда, когда по каким-то причинам нельзя сделать более точное клиническое заключение.

В результате нет ничего удивительного в том, что в нашей стране существует большое число синонимов астении, а также взглядов на причины ее возникновения (дефицит питательных веществ, снижение АД или тонуса полых внутренних органов, нарушение секреции желез ЖКТ, кислородного голодания тканей организма, избытка свободных радикалов и т. д.) [4]. Одновременно действуют рекомендации по лечению рассматриваемого синдрома с помощью многочисленных БАДов, макро- и микроэлементов, витаминов, общетонизирующих средств, антигипоксантов, антиоксидантов, явно основанные на представлениях о том, что он возникает по многим причинам [4].

Между тем за рубежом астения диагностируется преимущественно в пределах класса V МКБ-10 [5]: психические и поведенческие расстройства. При этом используют 2 рубрики F06.6 (органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство) и F48.0 (неврастения). В первом случае астения возникает из-за поражения нейронов мозга определенными заболеваниями (травмы, атеросклероз сосудов, эпилепсия, вирусные или бактериальные нейроинфекции, опухоль). Во втором случае характер поражения нейронов остается неизвестным. Соответственно, в первом случае для лечения астении необходимо осуществлять терапию основного заболевания, способствовавшего поражению нейронов мозга, и какая-либо антиастеническая медикаментозная терапия просто не требуется [3]. Во втором случае медикаментозная терапия астении затруднена из-за отсутствия представлений о том, какие нейроны поражаются и как это происходит [3]. Но в обоих случаях астению трудно (если вообще возможно) рассматривать в качестве самостоятельной мишени для терапии.

Очевидно, что практикующие врачи в нашей стране могут самостоятельно решать вопрос о том, какого из двух подходов к диагностике и лечению астении им следует придерживаться. Однако первый из них, использующий неспецифические рубрики R00-R99 и весьма уязвимый с научной и клинической точек зрения, выглядит куда более привлекательным в глазах практического врача. Ведь в этом случае он может использовать множество активных веществ как последовательно, так и одновременно. К тому же многие из них доступны в виде препаратов, которые отпускаются без рецепта, а то и просто входят в состав БАДов.

Иное дело – второй подход. Очевидно, что для лечения органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства можно использовать строго ограниченный круг медикаментозных средств, предназначенный для лечения определенных заболеваний мозга. Что же касается неврастении, то тут возможности использования лекарственных средств представляются еще более сомнительными. В итоге практикующий врач вынужден занимать пассивную позицию, что вряд ли может понравиться специалисту, нацеленному на оказание немедленной помощи больному.

Представляется, однако, что данную ситуацию можно изменить хотя бы в отношении неврастении, выдвинув несколько предположений относительно ее патогенеза и возможности медикаментозного лечения. Для этого необходимо принять во внимание, что, согласно МКБ-10 [5], отличительные признаки этого диагноза явно «пересекаются» с критериями депрессивного или тревожного расстройства. Остается напомнить, что проявления депрессии включают (наряду со сниженным настроением) утрату интересов и удовольствия, снижение энергичности, которое может привести к повышенной утомляемости (даже при незначительном усилии), сниженную активность, ухудшение сосредоточения и нарушение внимания. Что же касается неврастении, то ее характеризуют ангедония (потеря чувства радости, наслаждения) и небольшая степень подавленности. Кроме того, основными симптомами этого расстройства являются жалобы на повышенную утомляемость после умственной работы (неприятное вмешательство отвлекающих ассоциаций или воспоминаний, невозможность сосредоточиться и непродуктивное мышление), снижение профессиональной продуктивности или эффективности в повседневных делах либо физическая слабость и истощаемость после минимальных усилий.

Для тревоги (наряду со страхом, выраженность которого варьирует от легкого дискомфорта до ужаса) характерны жалобы на моторные и вегетативные симптомы: чувство нервозности, дрожь, мышечное напряжение, потливость, сердцебиение, головокружение и дискомфорт в эпигастральной области. Сходные клинические признаки отмечаются и при неврастении. Характерны умеренная тревожность с озабоченностью по поводу умственного и физического неблагополучия, раздражительность. Также распространены боли в мускулах, невозможность расслабиться, головокружение, головные боли напряжения и симптомы диспепсии.

Принципиально важно, что, в отличие от неврастении, существуют достаточно детализированные представления о том, что происходит с работой нейронов при депрессии и тревоге в разных областях головного мозга [6–8]. Так, симптомы депрессии связывают со снижением активности прежде всего дофаминовых (ДА), серотониновых (СЕ), норадреналиновых (НА) нервных клеток (табл. 1). При тревоге снижается активность (табл. 2) основных тормозящих нейронов, нейромедиатором которых является гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) [6–8]. Это приводит к растормаживанию уже упоминавшихся дофаминовых, серотониновых, норадреналиновых, а также ацетилхолиновых (АЦХ) и глутаматных (ГЛУ) нервных клеток.

![Таблица 1. Симптомы депрессии и активность нейронов [6–8] Таблица 1. Симптомы депрессии и активность нейронов [6–8]](/upload/medialibrary/b88/671-1.png)

![Таблица 2. Симптомы тревоги и активность нейронов [6–8] Таблица 2. Симптомы тревоги и активность нейронов [6–8]](/upload/medialibrary/bbb/671-2.png)

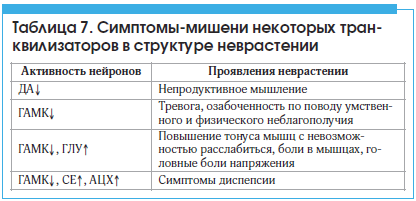

Представленные данные позволяют предположить, что происходит с активностью нейронов при неврастении по аналогии с перечисленными выше нарушениями (табл. 3). При этом становится понятно, что неврастения (в отличие от депрессии и тревоги) действительно представляет собой значительно более сложное и гетерогенное психическое расстройство. Его симптомы могут основываться на изменениях активности большого числа нейрональных систем. Причем вполне возможна ситуация, когда нейроны, принадлежащие одной системе, в различных областях головного мозга по-разному изменяют свою жизнедеятельность.

Для лечения этого состояния действительно сложно подобрать необходимый психотропный препарат, исходя из его механизма действия. Например, большинство современных антидепрессантов, которые используются в терапии депрессии, могут только повышать активность различных нейронов (табл. 4). Что касается применяющихся для лечения тревоги транквилизаторов, то они, как правило, активизируют тормозящие ГАМК-нейроны и подавляют активность других нервных клеток (табл. 5). Таким образом, как антидепрессанты, так и транквилизаторы в силу своего механизма действия не слишком подходят для лечения неврастении, если принимать во внимание предположения об изменении активности нейронов (табл. 3–5).

![Таблица 4. Механизмы действия различных антидепрессантов [6] Таблица 4. Механизмы действия различных антидепрессантов [6]](/upload/medialibrary/535/671-4.png)

![Таблица 5. Механизмы действия различных транквилизаторов [8, 9] Таблица 5. Механизмы действия различных транквилизаторов [8, 9]](/upload/medialibrary/045/671-5.png)

К счастью, существуют исключения. Это, к примеру, антидепрессант милнаципран, который в дозах 25–75 мг/сут преимущественно повышает активность норадреналиновых нейронов, а в дозе 100 мг/сут его действие становится более сбалансированным в отношении серотонина и норадреналина [8]. Активность в отношении норадреналина у милнаципрана самая высокая среди СИОЗСиН [9]. Кроме повышения уровня серотонина и норадреналина в гиппокампе отмечено значимое повышение уровня серотонина, норадреналина и допамина в зоне префронтальной коры, что связывается с повышением физической и психической активности [10, 11]. Предполагаемые клинические эффекты были подтверждены в двойном слепом сравнительном исследовании с пароксетином у пациентов с депрессией, имевших более 3 баллов по разделу 8 шкалы HDRS, что характеризуется замедлением мысли, речи, способности к концентрации и снижением моторной активности. Милнаципран превзошел пароксетин почти в 2 раза по числу пациентов, ответивших на терапию (p<0,05) [10].

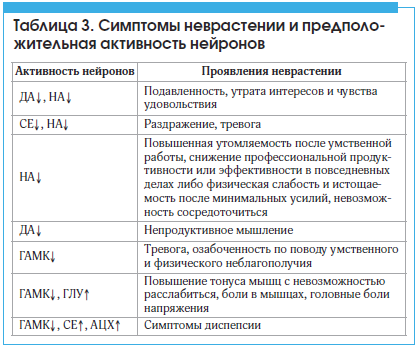

Эти свойства антидепрессанта вполне могут быть востребованы при лечении тех клинических вариантов неврастении, чья клиническая картина обнаруживает сходство с картиной депрессии (табл. 1), особенно если в структуре неврастении преобладают симптомы, которые милнаципран в силу его механизма действия сможет «парировать» (табл. 6).

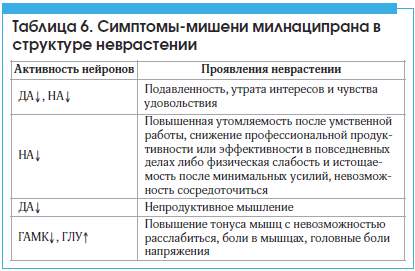

Существуют несколько транквилизаторов, чей механизм действия явно лучше подходит для лечения симптомов неврастении, клинические проявления которой близки к таковым тревоги. К ним относятся адамантилбромфениламин, аминофенилмасляная кислота, баклофен (табл. 5). В отличие от других транквилизаторов они не только активизируют тормозящую ГАМК-ергическую систему и, следовательно, подавляют активность норадреналиновых, серотониновых, ацетилхолиновых и глутаматных нейронов, но и способны повышать активность дофаминовых (табл. 5). Последнее свойство сопряжено с достаточно сложными механизмами (прямым воздействием на дофаминовые нейроны у адамантилбромфениламина [12] и различиями в чувствительности ГАМКБ рецепторов на разных клетках [13–15]), которые потребовали даже введения нового термина – так называемого избирательного (мягкого, умеренного) торможения.

Следует, однако, иметь в виду, что аминофенилмасляная кислота и баклофен обладают более эффективным механизмом действия в отношении ГАМК-ергической системы в сравнении с адамантилбромфениламином [12, 13]. Последний влияет на эту систему косвенным образом. Этот препарат снижает экспрессию гена, контролирующего синтез белка, который, в свою очередь, осуществляет обратный захват ГАМК. При этом возрастает количество этого нейромедиатора. И он уже действует на ГАМКА-рецепторы, вследствие чего развиваются основные фармакологические эффекты рассматриваемого лекарственного средства. Что касается баклофена и аминофенилмасляной кислоты, то эти препараты способны напрямую влиять на ГАМК-ергическую систему за счет воздействия на ГАМКБ-рецепторы. Однако у баклофена это свойство явно более выражено и сопряжено с выраженным миорелаксирующим эффектом, что затрудняет его использование при неврастении [14]. Соответственно, аминофенилмасляная кислота (Анвифен) (внутрь после еды 2–3-недельными курсами, взрослым и детям с 14 лет по 250–500 мг 3 р./сут, максимальная суточная доза – 2500 мг) [16] вполне может использоваться при неврастении, если в ее структуре преобладают симптомы, близкие к таковым тревоги (табл. 7).

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что при лечении неврастении вполне можно использовать милнаципран и аминофенилмасляную кислоту, которая представлена в нашей стране препаратом Анвифен. Причем милнаципран предпочтителен для лечения неврастении, чья клиническая картина сближается с картиной депрессии. Напротив, Анвифен целесообразно использовать, если в структуре неврастении преобладают симптомы эмоциональной лабильности (астении), сходные с теми, которые наблюдаются при тревоге. При осуществлении терапии неврастении возможен рациональный выбор психотропных препаратов, основанный на представлениях о нарушении активности нейронов и механизмах действия лекарственных средств. Поэтому остается надеяться, что эти рекомендации предоставят практикующим врачам альтернативу БАДам, макро- и микроэлементам, общетонизирующим средствам растительного происхождения, а также антигипоксантам и антиоксидантам.