–Т —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—А–Њ–љ—Е–Є—В —Г –і–µ—В–µ–є –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–µ—В —Б –±—А–Њ–љ—Е–Њ–Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ–Њ–Љ (–С–Ю–°), –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—Б—В—А—Л–є –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –±—А–Њ–љ—Е–Є—В (–Ю–Ю–С) (J20.0). –С–Ю–° –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Н–Ї—Б–њ–Є—А–∞—В–Њ—А–љ–Њ–є –Њ–і—Л—И–Ї–Њ–є, —И—Г–Љ–љ—Л–Љ —Б–≤–Є—Б—В—П—Й–Є–Љ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ–Љ, —А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—Г—Е–Є–Љ–Є –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л–Љ–Є –≤–ї–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є —Е—А–Є–њ–∞–Љ–Є –≤ –ї–µ–≥–Ї–Є—Е [5].

–Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ—Е–Є—В–∞ (–†–Ю–С), –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л. –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–і–∞–µ—В—Б—П –≤–Є—А—Г—Б–∞–Љ –Є –Љ–Є–Ї—А–Њ–±–∞–Љ. –Ш–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –∞–≥–µ–љ—В—Л, –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤—Г—П –љ–∞ —В–Ї–∞–љ–µ–≤—Л–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –±—А–Њ–љ—Е–Њ–≤ —Г –і–µ—В–µ–є —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є—П [6, 7]. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ї –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Њ—З–∞–≥–∞ —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є—П –≤ –±—А–Њ–љ—Е–∞—Е [8вАУ14].

–Т–љ—Г—В—А–Є–Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї–Є, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї —Е–ї–∞–Љ–Є–і–Є–Є, –Љ–Є–Ї–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л, –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ –±—А–Њ–љ—Е–Њ–Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї —Е—А–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є [15вАУ19].

–Т —Е–Њ–і–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є –°–®–Р [20, 21], –±—Л–ї–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ —З–Є—Б–ї–∞ —Б—В–µ—А–Њ–Є–і–Њ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –±—А–Њ–љ—Е–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞—Б—В–Љ—Л (–С–Р) —Г –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, –Є–љ—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е Chlamydia (–°.) pneumonia–µ, –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –љ–µ–Є–љ—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–љ—В–Є–±–∞–Ї—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є —Б—А–µ–і–Є —В–∞–Ї–Є—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є—Б—М —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≥–Њ—А–Љ–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –Є, –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ —В–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П [22вАУ25]. A. Cunningham et al. [26] —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Г –і–µ—В–µ–є —Б —З–∞—Б—В—Л–Љ–Є –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –С–Р (>4 –≤ –≥–Њ–і) —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —Б–µ–Ї—А–µ—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Љ—Г–љ–Њ–≥–ї–Њ–±—Г–ї–Є–љ–∞ (Ig) –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Р –Ї C. pneumoniae –±—Л–ї –њ–Њ—З—В–Є –≤ 7 —А–∞–Ј –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ —Г –і–µ—В–µ–є —Б —А–µ–і–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ю.–Т. –Ч–∞–є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П [27вАУ31]. –£—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–Њ–≤ –С–Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —Б–Є–љ–µ—А–≥–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –∞–ї–ї–µ—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–Є—П [32вАУ40]. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –∞–љ—В–Є–±–Є–Њ—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–∞–Ї—А–Њ–ї–Є–і–љ–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—О —В—П–ґ–µ—Б—В–Є —В–µ—З–µ–љ–Є—П –С–Р [41вАУ43].

–Ы–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —Н—В–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є –њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. –С—А–Њ–љ—Е–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П —Г –і–µ—В–µ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–µ–Ї–∞ –Є –≥–Є–њ–µ—А—Б–µ–Ї—А–µ—Ж–Є–µ–є –≤—П–Ј–Ї–Њ–є —Б–ї–Є–Ј–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –С–Ю–° –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ—Б–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –±—А–Њ–љ—Е–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Љ—Г–Ї–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–њ–∞—А–∞—В—Л. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–≤—И–µ–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –±—А–Њ–љ—Е–Њ–Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ю.–Т. –Ч–∞–є—Ж–µ–≤–Њ–є, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є, —В–∞–Ї –Є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –±—А–Њ–љ—Е–Њ–Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —А–µ—Б–њ–Є—А–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є (Mycoplasma (–Ь.) pneumoniae, –°. pneumoniae –Є –і—А.), —З—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї –њ–µ—А—Б–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є–Є –Є –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –Є–Љ–Љ—Г–љ–Њ—В—А–Њ–њ–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ [44].

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї–µ–є —А–µ—Б–њ–Є—А–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є –љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –†–Ю–С [45вАУ48]. –Ъ –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Љ–Є–Ї—А–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л —А–Њ–і–∞ Chlamydiaceae, Mycoplasma (–≤ —В. —З. Ureaplasma urealyticum), Legionellen, Protozoo, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–∞—Б—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Н—В–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Б–њ–Є—А–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є [49вАУ53].

–Ґ–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є —А–µ—Б–њ–Є—А–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–Є–Ї–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–Ј–∞ –Є —Е–ї–∞–Љ–Є–і–Є–Њ–Ј–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–љ–µ–≤–Љ–Њ–љ–Є–Є [54]. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –Љ–Є–Ї–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–Њ–Ј–∞ –Є —Е–ї–∞–Љ–Є–і–Є–Њ–Ј–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С [55]. –•–ї–∞–Љ–Є–і–Є–Є –Є –Љ–Є–Ї–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –±—А–Њ–љ—Е–Њ–Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є [56, 57]. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Э.–Ь. –Э–∞–Ј–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Є —Б–Њ–∞–≤—В. (2001), –Є–љ—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М M. pneumoniae –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г 85% –і–µ—В–µ–є —Б –†–Ю–С [58, 59]. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Т.–Р. –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –Є —Б–Њ–∞–≤—В., –∞–љ—В–Є—В–µ–ї–∞ –Ї —Е–ї–∞–Љ–Є–і–Є—П–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Г 53% –і–µ—В–µ–є —Б –†–Ю–С [60]. –Ф–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Г –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –±—А–Њ–љ—Е–Є—В–∞–Љ–Є, –С–Р, –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Є–Ї—Б—В-–Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є—П (—Е–ї–∞–Љ–Є–і–Є–є–љ–∞—П –Є –Љ–Є–Ї–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞—П) [61вАУ63].

–≠—В–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –С–Р –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е IgE-–∞–љ—В–Є—В–µ–ї –Ї M. pneumoniae –Є C. —Аneumoniae [64вАУ67]. –Р—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–µ –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≥–Є–њ–µ—А—А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –±—А–Њ–љ—Е–Њ–≤, –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є—О –Ї–ї–Є—А–µ–љ—Б–∞ –і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є [68вАУ71]. –Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—О —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—В—М –≤ —В–Ї–∞–љ–Є, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ј–∞—В—П–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –†–Ю–С –Є –С–Р [72вАУ74].

–¶–µ–ї—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є —Б—А–µ–і–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С –≤ –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–†–§).

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–∞—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П (–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С).

–†–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ—Г—В–µ–Љ –≤—Л–Ї–Њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Ј 796 –Є—Б—В–Њ—А–Є–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—А—В—Л —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–Љ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б 2008 –њ–Њ 2011 –≥. –≤ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–∞—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Т –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤—Б–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞–Љ–Є –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С, –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–є –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Г—О –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–ї–Њ—А—Г.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є –Є—Е –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ

–Т –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –њ—А–Є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –Є–Љ–Љ—Г–љ–Њ—Д–µ—А–Љ–µ–љ—В–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј (–Ш–§–Р) –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –∞–љ—В–Є—В–µ–ї –Ї –∞—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–ї–Њ—А–µ (–°. pneumonia–µ, M. pneumonia–µ, M. hominis) —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ (n=796), –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 2008 –њ–Њ 2011 –≥. –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ю–Ю–С/–†–Ю–С.

Ig–Р –Ї —Е–ї–∞–Љ–Є–і–Є—П–Љ –Є/–Є–ї–Є –Љ–Є–Ї–Њ–њ–ї–∞–Ј–Љ–∞–Љ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л —Г 32,2% –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ (n=256).

–Ф–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј –Ю–Ю–С —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г 59,3% –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е (n=472), —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤ –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ—Е–Є—В–∞ –±—Л–ї –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ —Г 40,7% (n=324). –£–≥—А–Њ–Ј–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –С–Р –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–∞ —Г 5,9% –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ (n=47), –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–Є –Ю–Ю–С вАУ —Г 1,3% (n=6), –њ—А–Є –†–Ю–С вАУ —Г 12,7% (n=41). –ѓ–≤–љ–Њ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —А–Є—Б–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –С–Р –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б—А–µ–і–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –∞–љ—В–Є—В–µ–ї –Ї –∞—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–ї–Њ—А–µ (—В–∞–±–ї. 1).

–Э–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –С–Р, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤, –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–Љ–Є –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –†–Ю–С –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤ 3 —А–∞–Ј–∞ –≤—Л—И–µ. –£–≥—А–Њ–Ј–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –С–Р —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –†–Ю–С –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –∞—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Є –≤ 11,5 —А–∞–Ј–∞ –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С.

–Т —Е–Њ–і–µ —А–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–µ–µ—В –°. pneumonia–µ вАУ 45,3% (—А–Є—Б. 1). –°–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–ґ–µ.

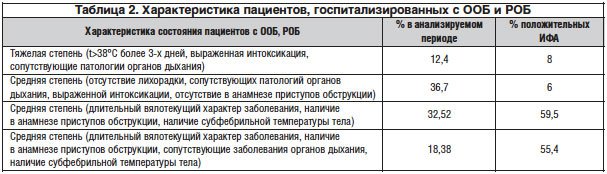

–°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤, –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Ю–Ю–С –Є–ї–Є –†–Ю–С, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Є—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ 12,4% –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –Ю–Ю–С –Є–ї–Є –†–Ю–С; 36,7% –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О —В—П–ґ–µ—Б—В–Є –Ю–Ю–С, –±–µ–Ј –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Њ–≤ –С–Ю–° –≤ –∞–љ–∞–Љ–љ–µ–Ј–µ, –љ–Њ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П; 32,52% —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В—Л —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О —В—П–ґ–µ—Б—В–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –≤—П–ї–Њ—В–µ–Ї—Г—Й–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є 18,38% вАУ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В—Л —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О —В—П–ґ–µ—Б—В–Є, —Б —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П (—В–∞–±–ї. 2).

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г 50,9% –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –≤—П–ї–Њ—В–µ–Ї—Г—Й–Є–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –≤ –∞–љ–∞–Љ–љ–µ–Ј–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ—Л –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є (32,52% вАУ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В—Л –±–µ–Ј —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П, 18,38% вАУ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –і—Л—Е–∞–љ–Є—П), –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ш–§–Р –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —В–Є—В—А–∞ –∞–љ—В–Є—В–µ–ї –Ї –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ –Љ–Є–Ї—А–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞–Љ. –£ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 59,5 –Є 55,4% —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–ї–Њ—А—Л –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 32,2%, —Б—А–µ–і–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—А–Њ–љ—Е–Є—В–∞ вАУ 8%.

–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ

–Я—А–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –±—Л–ї–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞ —А–Њ–ї—М –Љ–Є–Ї—А–Њ–±–љ–Њ-–≤–Є—А—Г—Б–љ—Л—Е –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–є –≤ –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –±—А–Њ–љ—Е–Њ–Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є —Б—А–µ–і–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С –Є –†–Ю–С –≤ –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 32,2%. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–ї—П –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ –Ю–Ю–С —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 13,8%, –∞ –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ –†–Ю–С вАУ 59%. –У–Є–њ–Њ–і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–∞ –∞—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–ї–Њ—А—Л, –љ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–∞—А–Љ–∞–Ї–Њ—В–µ—А–∞–њ–Є—П –њ—А–Є –Ю–Ю–С –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П. –Я—А–Є –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є –љ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –∞—В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є —Г –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Ю–Ю–С –Є–ї–Є –†–Ю–С –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –∞—В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В–µ–ї—П —Г –≤—Б–µ—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б —А–µ—Ж–Є–і–Є–≤–∞–Љ–Є –±—А–Њ–љ—Е–Њ–Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є.