Введение

Высокая социальная значимость и актуальность проблемы артериальной гипертензии (АГ) обусловлены широкой распространенностью, колоссальнейшим риском осложнений и смертности. АГ поражает человека в наиболее работоспособном возрасте, оказывает существенное влияние на состояние здоровья, продолжительность и качество жизни. Многочисленные исследования показали значимость ранней диагностики АГ и доклинического выявления поражения вследствие высокого артериального давления (АД) органов-мишеней: сердца, головного мозга, почек, сетчатки глаза, периферических артерий. АГ является причиной в первую очередь болезней системы кровообращения, к которым относятся сердечно-сосудистые (ишемическая болезнь сердца (ИБС), нарушения ритма сердца и др.) и цереброваскулярные болезни (ЦВБ). По литературным данным, при стойком повышении АД до 160/100 мм рт. ст. и выше риск развития осложнений увеличивается приблизительно в 4 раза по сравнению с таковым у лиц, имеющих нормальное АД, а при АД более 200/115 мм рт. ст. — в 10 раз. Согласно медико-демографическим показателям, болезни системы кровообращения в России приводят к преждевременной смерти практически каждого второго — так, в 2016 г. показатель смертности составил 677,2 на 100 тыс. населения [1, 2].Одним из основных органов-мишеней при АГ является головной мозг. Для его нормального функционирования необходимо постоянство мозгового кровотока, которое поддерживается механизмом ауторегуляции. При изменении перфузионного давления для сохранения скорости тканевого кровотока диаметр церебральных сосудов, в первую очередь артериол, меняется. Ауторегуляция мозгового кровотока обеспечивается миогенными, нейрогенными, метаболическими и эндотелиальными факторами, которые модулируют сосудистый тонус и защищают мозг от гипоперфузии. Однако при длительном течении АГ патологическая перестройка внутримозговых артерий приводит к функциональным и морфологическим изменениям головного мозга и развитию ЦВБ [3, 4].

Полиморфность клинической картины ЦВБ у больных с АГ определяется сложностью патогенетических механизмов. Известно, что обменные нарушения в виде гиперхолестеринемии, гиперлипидемии, повышения содержания в крови тромбина и фибрина способствуют гемореологическим изменениям, связанным с увеличением вязкости крови. Структурно-клеточные изменения и дисфункция эндотелия сосудов приводят к разрастанию соединительной ткани в сосудистой стенке, накоплению липопротеидов низкой и очень низкой плотности и формированию атероматозных бляшек. Со временем формируется стеноз сосудов — атероматозные бляшки начинают постепенно возвышаться над поверхностью интимы и суживать просвет сосуда. Развивающиеся на этом фоне ишемия и гипоксия головного мозга вызывают развитие ЦВБ. По клиническому течению выделяют острые и хронические формы ЦВБ: к острым относят инсульт и преходящее нарушение мозгового кровообращения, к хроническим — хроническую ишемию мозга (ХИМ), медленно прогрессирующую недостаточность кровоснабжения головного мозга. ХИМ приводит к развитию в головном мозге морфологических изменений — множественных очагов некроза и клинических изменений — различных неврологических синдромов, при которых ведущими симптомами являются когнитивные и психоэмоциональные расстройства (КР), выраженность которых зависит от стадии ХИМ [5–8].

Цель исследования: изучить клинические особенности течения ЦВБ, в т. ч. психоэмоциональные расстройства, и эффективность анксиолитической терапии у больных с АГ на амбулаторном приеме, получающих гипотензивную терапию.

Материал и методы

Под наблюдением находилось 150 человек с АГ в возрасте 35–65 лет (мужчин — 59, женщин — 91). Длительность АГ составляла в среднем 12,0±3,6 года. У 33 больных (22,0%) была диагностирована I степень АГ, у 93 (42,0%) — II степень, у 34 (36,0%) — III степень. В исследование включались подписавшие информированное согласие пациенты, которые принимали по назначению кардиолога стабильную фиксированную комбинацию антагониста рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип) — валсартана 80 или 160 мг и дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов — амлодипина 5 или 10 мг 1 р./сут утром в течение 3 мес. со стойким значением АД не выше 140/90 мм рт. ст. Первоначально назначалась доза гипотензивного препарата 80/5 мг, при отсутствии стабилизации АД через 2 нед. доза была увеличена до 160/10 мг.

Больным с тревожными расстройствами и повышенной вариабельностью АД был проведен курс 4-недельной анксиолитической терапии — 1-я группа из 30 человек принимала тофизопам в дозе 50 мг 2 р./сут, 2-я группа из 30 человек — антитела к мозгоспецифическому белку S-100 в релиз-активной (Р-А) форме (Тенотен) по 1 таблетке 3 р./сут.

При сборе анамнеза было выяснено, что до включения в исследование 45 человек (мужчин — 29, женщин — 16) не знали, что у них повышается АД, поскольку его не измеряли. Колебания самочувствия, головную боль, головокружение, раздражительность, тревогу, снижение активности, возникавшие непостоянно и проходившие после отдыха, они связывали не с АГ, а со стрессом, перегрузкой, изменением погоды. Однако 18 человек (мужчин — 12, женщин — 6) знали, что у них повышается АД, но препараты не принимали или принимали непостоянно.

Алгоритм обследования включал:

Физикальный и неврологический осмотр, в т. ч. обследование с определением жизненно важных функций: АД (измерение проводилось клиническим методом Короткова), частоты сердечных сокращений (ЧСС), суточное мониторирование АД (СМАД). СМАД позволяло уточнить уровень АД в период дневной активности, в ночные часы, вариабельность систолического (ВСАД) и диастолического (ВДАД) АД, спрогнозировать риск развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и оценить эффективность лечения.Исследование когнитивных функций проводилось с использованием тестов и шкал MMSE, Д. Векслера № 5 и № 7, пробы Шульте, теста «две группы по три слова».

Для оценки психоэмоционального состояния применялись шкала тревожности Спилбергера — Ханина и шкала тревоги и депрессии Гамильтона.

Результаты исследований заносили в индивидуальную регистрационную карту пациента.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoft, USA), версия 6. Использовали статистический критерий Манна — Уитни для двух несвязанных групп. Для сравнения групп по качественному бинарному признаку применяли классический критерий χ2 по Пирсону. Во всех случаях достоверными считались различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

На фоне приема гипотензивной терапии у 90 (60%) человек давление было не выше 140/90 мм рт. ст. У 60 (40%) исследуемых отмечалась повышенная «внутривизитная» вариабельность АД. По данным литературы, она обычно составляет от 10 до 20% от среднего АД по данным СМАД со значительными индивидуальными отклонениями. Считается повышенной вариабельностью САД 15–20 мм рт. ст., ДАД — 14 мм рт. ст. [9, 10]. Анализ данных СМАД до приема выявил большой диапазон вариабельности САД и ДАД у обследованных пациентов. Так, у 27 (60%) пациентов отмечалась повышенная вариабельность САД, в целом по группе ВСАД была 18,6±4,1 мм рт. ст. Повышенная вариабельность ДАД отмечалась у 18 (20%) пациентов и составила в целом по группе 14,1±3,5 мм рт. ст.При неврологическом осмотре выявленные синдромы соответствовали критериям постановки диагноза хронической цереброваскулярной недостаточности, клиническим ядром которых были когнитивные и психоэмоциональные расстройства, что обусловлено единством патогенетических факторов. КР являются одним из проявлений поражения головного мозга как органа-мишени при АГ.

При I стадии ХИМ, которая была диагностирована у 105 (70,0%) пациентов, выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика в виде нарушения конвергенции, легкой асимметрии носогубных складок, девиации языка, анизорефлексии. У пациентов отмечались легкие КР, которые носили субъективный характер в виде нарушения концентрации внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, рассеянности. По результатам тестирования с применением шкалы тревожности Спилбергера — Ханина и шкалы тревоги и депрессии Гамильтона выявлялся астенический синдром, для которого было характерно сочетание астенической симптоматики с выраженной психической истощаемостью, явлениями раздражительности, слабости, гиперестезией, поверхностным сном. Больные жаловались на головную боль, головокружение, непереносимость громких звуков, яркого света, быструю утомляемость при незначительной физической и умственной нагрузке. Наблюдалась смена настроения, которая часто зависела от различных внешних обстоятельств и колебания АД. У 15 больных астенические симптомы имели преходящий характер, отмечались преимущественно астено-вегетативные реакции.

При II стадии ХИМ, которая была диагностирована у 45 (30,0%) пациентов, отмечалось нарастание неврологической симптоматики с формированием неврологических синдромов. Характерны были умеренные КР в виде ухудшения мыслительной продукции, волевой активности, трудоспособности, профессиональной памяти, повышения вязкости мышления, сужения круга интересов, снижения критики и изменения личности. При длительной АГ отмечалось усиление астенической симптоматики, формировались стойкие астено-ипохондрическое, астено-тревожное, тревожно-фобическое состояния. Пациенты жаловались на пониженное настроение с тревогой, предчувствием беды, смутным ожиданием того, что может случиться что-то плохое, были раздражительны, слезливы. Отмечались разнообразные неприятные телесные ощущения, алгии.

В развитии психоэмоциональных расстройств у исследуемых больных ведущим фактором был соматогенный — АГ и развивающиеся на этом фоне осложнения. Реакция личности на болезнь определяла психологическое состояние больного и зависела от преморбидных особенностей, уровня интеллекта и знания больного о своем заболевании. Черты личности определяли разнообразие и структуру психопатологической феноменологии. Диапазон симптоматики колебался от легкой, не нарушающей жизнедеятельность больных, до выраженной, с невозможностью выполнять привычные функции, существенно нарушающей социально-трудовую адаптацию.

У 60 наблюдаемых нами пациентов, несмотря на получаемую гипотензивную терапию, отмечалась повышенная краткосрочная «внутривизитная» вариабельность АД. При тестировании выявлялись тревога, фобии, выраженные вегетативные расстройства в виде сердцебиения, повышенной потливости, гиперемии лица, диспноэ. У больных отмечались подавленное настроение с дисфорическим оттенком, плаксивость, затрудненное засыпание. Наблюдались жалобы с тревожными опасениями за здоровье, фобическими эпизодами. Тревожные расстройства проявлялись даже во внешнем облике, мимике, движениях. Отмечалось «астеническое мышление» с некоторой его замедленностью, трудностями при концентрации и сосредоточении внимания, снижением памяти, способности к волевому усилию. Сон был поверхностным, тревожным, чутким, зачастую сопровождался тягостными, устрашающими сновидениями.

Больным с тревожными расстройствами и повышенной вариабельностью АД был проведен курс 4-недельной анксиолитической фармакотерапии: 1-я группа из 30 человек принимала тофизопам в дозе 50 мг 2 р./сут, 2-я группа из 30 пациентов — антитела к мозгоспецифическому белку S-100 в Р-А форме (Тенотен) по 1 таблетке 3 р./сут. Тофизопам относится к группе производных бензодиазепина, оказывает анксиолитическое действие, не сопровождается седативным, миорелаксирующим, противосудорожным эффектом. Однако в отдельных случаях, согласно инструкции, могут отмечаться головная боль, бессонница, повышенная раздражительность, психомоторное возбуждение, спутанность сознания, снижение аппетита, запор, метеоризм, тошнота, сухость во рту, кожный зуд, экзантема, напряжение мышц, боль в мышцах, угнетение дыхания. Сравнительная оценка двух препаратов была обусловлена тем, что несмотря на эффективность бензодиазепиновых транквилизаторов, их назначение кардиологическим пациентам не всегда показано, что связано с неблагоприятным влиянием на гемодинамические показатели, взаимодействием с гипотензивными средствами. Соответственно, терапевтические мероприятия применительно к больным с АГ требуют особенно тщательного наблюдения, большое внимание обращается на их переносимость и безопасность [11].

Антитела к мозгоспецифическому белку S-100 в Р-А форме (Тенотен) относятся к группе Р-А препаратов, которые обладают особыми свойствами. Тенотен производится по инновационным технологиям, в процессе которых используется технологическая обработка разведений исходного вещества, приводящая к высвобождению особой фармакологической активности, названной релиз-активностью. Технологически обработанные разведения антител (АТ) влияют как на молекулы антител, так и на антигены, к которым вырабатываются данные антитела. Установлено, что действие Р-А АТ к белку S-100 сходно с действием классического бензодиазепинового транквилизатора диазепама. Р-А АТ S-100 стимулируют 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2В и ингибируют 5-HT2С рецепторы. Р-А АТ S-100 влияют на взаимодействие специфического лиганда с σ1-рецептором, ГАМК-рецептором и на взаимодействие специфического лиганда с NMDA-рецептором глицинового сайта. Патоморфологическое исследование зоны повреждения показало отчетливое нейропротекторное действие Р-А АТ S-100. Благодаря комплексному действию препарат является анксиолитиком нового поколения, который обладает широким спектром действия: противотревожным, антидепрессивным, вегетостабилизирующим, стресспротекторным. Он не вызывает побочных эффектов и сочетается с базовой гипотензивной терапией [12, 13]. Установлено, что существует связь между тревожными, депрессивными невротическими расстройствами и мозгоспецифическим белком S-100, который экспрессируется и секретируется клетками микроглии и астроцитами. Препарат модулирует активность белка S-100 и оказывает позитивное действие, препятствует развитию невротических и неврозоподобных состояний. Большим преимуществом является то, что препарат не вызывает заторможенности, дневной седации, мышечной релаксации, зависимости и синдрома отмены [14].

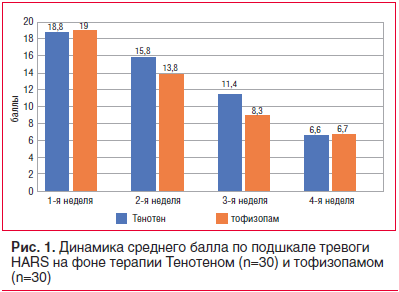

Противотревожное действие обоих препаратов проявлялось на 7–10-й день терапии — снижались раздражительность, страхи и тревожные опасения. В обеих группах по шкале тревоги Гамильтона отмечалось достоверное снижение общего балла у большинства пациентов уже к 8-му дню терапии, достигнув своего минимума к концу 4-й нед. наблюдения (рис. 1). Однако при назначении тофизопама у 3 человек (10%) отмечалась головная боль, у 6 (20%) — колебание АД, при назначении Тенотена нежелательных явлений выявлено не было.

В процессе лечения по шкале Спилбергера — Ханина был отмечен регресс показателей личностной и реактивной тревожности в виде редукции суммарного балла с 34,1 до 29,6.