–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ

–С–Њ–ї–µ–Ј–љ—М —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—Б–Є—Е–Њ—В—А–∞–≤–Љ–Є—А—Г—О—Й–µ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–µ–є –і–ї—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–µ–Љ–∞, —Б—В—А–∞—И–љ–∞ —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –і–ї–Є—В–µ–ї–µ–љ, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є [1]. –§–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –ї–Є –Њ–љ–Є –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ, –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ, –Є–≥—А–∞—В—М, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –Ї –ї–µ—З–µ–±–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞–Љ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є, –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. –Т–∞–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П. –Я—Б–Є—Е–Њ—Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –Є –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –Є—Е –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е. –Я—А–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ—Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П. –Ь—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –љ–µ–Љ –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г—П —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Є –Љ—Л—Б–ї–Є, –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –і–ї—П –љ–Є—Е –Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –∞ –Љ–Њ–≥—Г—В —Г—Е—Г–і—И–∞—В—М –µ–≥–Њ.

–¶–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАФ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ—Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–µ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л

–Ф–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Л–±—А–∞–љ –Љ–µ—В–Њ–і –∞–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ—В –Љ–µ—В–Њ–і –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ. –Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–љ–Ї–µ—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥ –Є–≥—А–∞–µ—В –Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, —Н—В–Њ —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞ –Ї–∞–Ї —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Є —Б —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Ю—В–≤–µ—З–∞—П –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –∞–љ–Ї–µ—В—Л, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є–Љ–µ—О—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В –Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ –≤–љ–µ—Б—В–Є –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ.

–†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞–Љ–Є –∞–љ–Ї–µ—В–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В 12 –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Є–Љ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї –Њ–љ–Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—П —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, —З—В–Њ, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –љ–Є—Е –Є –Њ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤–Њ–ї–љ—Г—О—В –Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В.

–Ю–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є (60 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї) –і–µ—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї—Г—А—Б –Њ–±–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –¶–µ–љ—В—А–µ –њ—А–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є (54 –∞–љ–Ї–µ—В—Л –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –Љ–∞–Љ—Л, 6 вАФ –њ–∞–њ—Л). –Т–Њ–Ј—А–∞—Б—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є вАФ –Њ—В 24 –і–Њ 50 –ї–µ—В (—Б—А–µ–і–љ–Є–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В 37 –ї–µ—В). –°—А–Њ–Ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –Љ–∞—А—В вАФ –Љ–∞–є 2019 –≥. –Р–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –∞–љ–Ї–µ—В—Л, –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—П –Є—Е —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ, –і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ.

–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П

–Ш–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–µ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є

–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ

–Р–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, —З—В–Њ 65% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ (—А–Є—Б. 1). –Ф–ї—П 8% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л —Е–Є–Љ–Є–Њ—В–µ—А–∞–њ–Є–Є. –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ, ¬Ђ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—И—М—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є –Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ, –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–Ј —З—В–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Њ–є—В–Є¬ї (—В–∞–Ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞ —И–µ—Б—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞). –Ю–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є, –њ–Њ–≤—Л—И–∞—О—В —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г, –Њ—Б–ї–∞–±–ї—П—О—В –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є. –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Њ–і–љ–∞ –Љ–∞–Љ–∞, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –њ—А–Є –∞–љ–µ—Б—В–µ–Ј–Є–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–≤–Њ–µ –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞, —Г —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В –Њ—Б—В—А—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є.

–Ф–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ –і–ї—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–µ—А–≤–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П вАФ —И–Њ–Ї, –Є –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –Њ—В —Б–µ–Љ—М–Є, —А–Њ–і–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–Њ–і–љ—Л–µ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –Є–Љ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ —В—А—Г–і–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і (—А–Є—Б. 2). –Ь–љ–Њ–≥–Є–Љ –Њ–њ–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–Є—В –≤–µ—А–∞ –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞. –≠—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Ш.–С. –Ф–µ—А–Љ–∞–љ–Њ–≤–Њ–є –Є –Ю.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–љ–Є–ґ–∞—В—М —В—П–ґ–µ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є [2]. –Ы—О–±–Њ–≤—М –Ї —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –Є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є вАФ –≤—Л–ї–µ—З–Є—В—М вАФ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Є –њ—А–Є–і–∞—О—В —Б–Є–ї. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ–њ–Є—А–∞—О—В—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є —Б–Є–ї—Г –і—Г—Е–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –љ–µ–є—А–Њ–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–∞.

–Ч–∞ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–µ–є —И–Њ–Ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ј–∞—Й–Є—В–∞ –Њ—В –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є [3]. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є ¬Ђ–Ј–∞—Б—В—А–µ–≤–∞—О—В¬ї –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ, –Њ —З–µ–Љ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –∞–љ–Ї–µ—В—Л: ¬Ђ–І—В–Њ –±—Л –Т—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –і—А—Г–≥—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є?¬ї. –°–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —Б—З–Є—В–∞—О—В 45% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤–µ—А–Є—В—М –≤ —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –±—Г–і–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–∞ –Ј–∞–±–Њ¬≠–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, —З—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Ю.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Њ–є [4]. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є вАФ —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є, —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –њ–Њ—В–µ—А–Є, —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ. –°–≤–µ—А—Е–Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є —З–∞—Б—В—М—О –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є —П –±—Г–і—Г –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ, —В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ —Б–±—Г–і–µ—В—Б—П¬ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О, –љ–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞—О—В –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Є–Љ –і–Њ–Ї—В–Њ—А, –Є –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О. –Ч–∞–њ—А–Њ—Б –Њ—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–µ–љ. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є —Б–µ–±–µ, –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ —Б—В–∞—А–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є —Г –љ–Є—Е –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї, –Њ —З–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —А–µ–Ј–Ї–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є–ї–Є –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Ј–∞–і–∞—В—М —В—А–µ–≤–Њ–ґ–∞—Й–Є–µ –µ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –∞–љ–Ї–µ—В—Л, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —В—А–µ–±—Г—О—В —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –∞ —Н—В–Њ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–µ—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М ¬Ђ–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤¬ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л. –Х—Й–µ 30% –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –±—Л –і—А—Г–≥—Г, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є —Ж–µ–љ–Є—В—М –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ, 20% вАФ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –±—Л –±—Л—В—М —А—П–і–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є, –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є.

–Я–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є

–≠–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –≠—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є, —Б—В—А–∞—Е–µ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г—З–Є—В—М—Б—П –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ–Њ–µ, –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї—П—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–є –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–∞–љ–Є–Ї–µ. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –±–Њ—П—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, –љ–Њ –Є –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Ї —Е—Г–і—И–µ–Љ—Г, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї —Г–Ј–љ–∞–µ—В, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М.

–Ґ—А–µ–≤–Њ–≥–∞ –Љ–µ—И–∞–µ—В –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Є –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Ш–Ј –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е 65% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г, —З—В–Њ —Б –љ–Є–Љ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –і–Њ—Б—В–Є–≥ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Ф–µ—В–Є –Ј–∞–і–∞—О—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –Њ—В–≤–µ—В–∞. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї 6 –ї–µ—В —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П –ї–µ—З–∞—В, —П –ґ–µ —Г–ґ–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±–Њ–ї–Є—В?¬ї. –Ь–∞–Љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —И–µ—Б—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ: ¬Ђ–Ь—Л –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ!¬ї. –Я—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М, —З—В–Њ –ґ–µ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –і—Г–Љ–∞—В—М —Г–Љ–љ—Л–є —И–µ—Б—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї, –Љ–∞–Љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В —Б–≤–Њ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –і–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–≤ –µ–Љ—Г –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–љ—П—В—М, –љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В, –±–Њ–є–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї–Є. ¬Ђ–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ—Л —Г–±–µ–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤¬ї, вАФ –њ–Є—И—Г—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є. –І—В–Њ –і—Г–Љ–∞–µ—В —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї–µ—З–∞—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤? –Т–∞–ґ–љ–Њ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –Њ —З–µ–Љ-–ї–Є–±–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —Б–Є–ї—Г —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ю.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Њ–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–і–µ—В–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—В –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–µ –Њ—В –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М¬ї [5]. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є, –∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В. –Р–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Є–ї—Л —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –љ–∞ –≤—Л–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ [6]. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –љ–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–Љ –µ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В. –≠—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–Є, –∞ –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ вАФ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—Й–∞—П —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г —Б–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–∞–Љ–Є. –Ы–Є—И—М 35% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –і–Њ–љ–Њ—Б—П—В –і–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–Є.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—Й–Є–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є, –µ—Б—В—М —Г 22% –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –≠—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ ¬Ђ–±–Њ–ї—П—З–Ї—Г¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –њ—А–Њ ¬Ђ–Њ–±–ї–∞—З–Ї–Њ¬ї, –њ—А–Њ ¬Ђ—З–µ—А–≤—П—З–Ї–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є ¬Ђ–љ–∞–Ї–∞–Ї–∞–ї –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–µ, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –µ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М¬ї, –њ—А–Њ ¬Ђ–ґ—Г—З–Ї–Њ–≤-–њ–∞—Г—З–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ–љ–Є–Љ –Є–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л¬ї. –£ 43% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–є, —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ—В –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ї–µ—З–Є—В—М—Б—П¬ї. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ 35% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –њ—А–∞–≤–і—Г, —З–Є—В–∞—О—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—В—П—Е, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞—Е, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–Њ—З—М —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–∞–Љ–Є. –Э–Њ –Є –Є–Ј —Н—В–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –ї–Є—И—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—В —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –ї–µ—З–µ–љ–Є—О. –Я–∞–њ–∞ 17-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В: ¬Ђ–Х–Љ—Г –і–∞–ї–Є —А–Њ–≤–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Ј–љ–∞—В—М¬ї. –Ю—В–µ—Ж —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В, —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї—Г –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤—Б–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ. –Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —Г —О–љ–Њ—И–Є –Є–љ—Д–∞–љ—В–Є–ї—М–љ–Њ–µ, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –ї–µ—З–µ–љ–Є—О –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–µ, –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –Ї –≤—А–∞—З–∞–Љ.

–Ю–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —З–∞—Б—В–Њ –Ј–∞–≤—Л—И–µ–љ—Л –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Ю—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б ¬Ђ–І—В–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –Т–∞—И–µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П?¬ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ 22% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–ґ–Є–і–∞—О—В –Њ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В (—А–Є—Б. 3). –Р –Њ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ 10 –ї–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–Є, –Њ–ґ–Є–і–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ ¬Ђ–љ–µ –њ–∞–і–µ—В –і—Г—Е–Њ–Љ¬ї. –Ь–∞–Љ–∞ —И–µ—Б—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Б–µ–±—П –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, –і—Г–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М ¬Ђ—Б–Є–ї—Л –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П¬ї. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —В—А–µ—Е–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—В –µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ ¬Ђ–µ–≥–Њ —Б–Є–ї–∞ –≤–Њ–ї–Є¬ї –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В –і–µ—В—П–Љ –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –і–ї—П –і–µ—В–µ–є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П [7]. –Х—Й–µ 15% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ—В –і–µ—В–µ–є –Ј–∞–≤–Є—Б—П—В –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–є –≤—А–∞—З–µ–є, –≤ —В. —З. –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ–Є—В–∞–љ–Є—О (–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В –і–µ—В–µ–є –Њ—В 1 –≥–Њ–і–∞ 4 –Љ–µ—Б. –і–Њ 6 –ї–µ—В).

–†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –і–µ—В–µ–є –Ї –Љ–µ–і–њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—Г –Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є –љ–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—В –Њ—В –≤–Њ–ї–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, —Е–Њ—В—П –µ–Љ—Г –≤—Б–µ–≥–Њ 3 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ –Њ—В–≤–µ—В–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —В–Њ–ґ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Я–∞–њ–∞ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В ¬Ђ–µ–≥–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Є –љ–∞—И–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ¬ї.

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П 28% –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л–Љ–Є –Є –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –≤ —Б–≤–Њ–Є –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –Њ—В –і–µ—В–µ–є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є–µ, —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї; 17% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Г—Б–њ–µ—Е –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞.

–†–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞ —З–∞—Б—В–Њ –Љ–µ—И–∞–µ—В –Є–Љ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –њ–Њ—В–µ—А–µ —Б–Є–ї –Є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є. –≠—В–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤: –Њ–і–љ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –љ–Є—Е, –∞ –і—А—Г–≥–Є–µ, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ—Л –љ–∞ —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М (—А–Є—Б. 4). –Ю–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–µ—В–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ—В –љ–Є—Е –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В —Г—Е–Њ–і –Ј–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Њ –љ–µ–Љ. –І–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В –±√≥–ї—М—И—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г –Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й—Г—О. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—З–Є—В–∞—О—В —Б–µ–±—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є, –њ–Њ –Є—Е –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П.

–Э–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В—Б—П –Є —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г, —Е–Њ—В—П –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—М, —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Є–ї–ї—О–Ј–Є—О –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —В—А–∞—В—П—В —Б–Є–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л: –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ, —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –і–ї—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П.

–Т–ї–Є—П–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ

–С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ (87%) —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, 42% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г (—А–Є—Б. 5). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞ —Н—В–Њ –≤–ї–Є—П–µ—В –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ–Є—И—Г—В –Њ –і–µ—В—П—Е: ¬Ђ–Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –ї—Г—З—И—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г¬ї (1,5 –≥–Њ–і–∞), ¬Ђ–њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–ї–∞¬ї (3 –≥–Њ–і–∞, 4 –≥–Њ–і–∞), ¬Ђ—Б—В–∞–ї —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ¬ї (3 –≥–Њ–і–∞). –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г –і–µ—В–µ–є. –Э–∞—А—П–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ 45% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ–є –љ–µ—Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —Г–њ—А—П–Љ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї —Б —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ —Б–Є–ї—Г –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤ –љ–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, —В–∞–Ї –Є —Б –љ–µ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ —Б–∞–Љ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П—Е –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Є—Е —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є, —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї ¬Ђ—Б—В–∞–ї –≥—А—Г–±—Л–Љ, –ґ–∞–і–љ—Л–Љ, –Ј–ї—Л–Љ, –Њ—З–µ–љ—М —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –≤—Б–µ —А–µ–∞–≥–Є—А—Г–µ—В¬ї, –Ї–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Љ–∞–Љ–∞ —И–µ—Б—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–Љ—Г 5вАУ6 –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є –Ј–∞ 10 –Љ–Є–љ—Г—В –Є–≥—А—Л. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П 13% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ.

–Р–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, —З—В–Њ 62% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—З–Є—В–∞—О—В –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П, 38% вАФ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ —П–≤–љ–Њ –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —В. –Ї. –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –Љ–µ–љ—П–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Б–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є (—А–Є—Б. 6). –Э–∞ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, —В–∞–Ї –Є —Б–∞–Љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –ї–µ—З–µ–±–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–Њ–Ї—Г—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –Ш–Ј –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е 43% –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, —З–µ–Љ –і–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –Я–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—О—В —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –С–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Љ–∞–Љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –љ–∞—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ—Г –µ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –µ–µ –Њ–±–µ—А–µ–≥–∞—О—Й–µ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—И–∞–µ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М —Б–≤–Њ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –Ј–∞–і–∞–≤–∞—В—М –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ—П—Й–Є–µ –µ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Ф–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–Є–Љ–±–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б –Љ–∞—В–µ—А—М—О [8]. –Т—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є —Г —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–љ–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є –Є –њ–ї–∞—З–µ –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Г–і–µ–ї–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П —Б–µ–±–µ. –І–∞—Б—В–Њ —Б–µ–Љ—М—П –Њ—В–≥–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є. –Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є—П —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–µ—И–∞–µ—В –µ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –§–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П –љ–µ–∞–і–∞–њ—В–Є–≤–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–µ—Б—Б–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –љ–µ–≤—А–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —Г —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ [9]. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї —Б–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—О —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –Є–Ј –≤–Є–і—Г –µ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –≥—А—Г—Б—В–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ 2% –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б—В–∞–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–µ–µ.

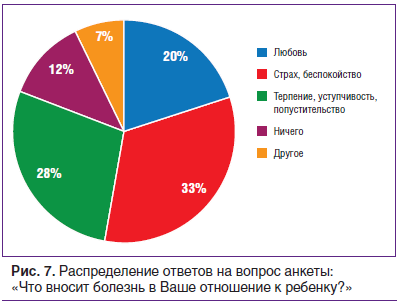

–Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ 33% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –±–Њ—П—В—М—Б—П –Ј–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –Ј–∞–±–Њ—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В–Є –≤ –≥–Є–њ–µ—А–Њ–њ–µ–Ї—Г (—А–Є—Б. 7). –Э–µ–љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ (28%) —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –±–Њ–ї—М—И–µ —Г—Б—В—Г–њ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є, —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –і–Њ –њ–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—О—В—Б—П –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е (1вАУ3 –≥–Њ–і–∞) –і–µ—В–µ–є. –Ф–µ—В–Є, –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –Њ–њ–Њ—А—Л —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —В–µ—А—П—О—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–≤—А–Њ—В–Є–Ј–Є—А—Г—О—В—Б—П. –Т –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П —А–µ–Ј–Ї–Њ–є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М –Є –Њ—В–≤–ї–µ—З—М, –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—П –µ–Љ—Г —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –ї—О–±–Є—В –Є —З–µ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—В–µ–ї. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О—В —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —А–µ–і–Ї–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—В—Б—П. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, 20% –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –ї—О–±–≤–Є –Ї —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г. –Ю —З—Г–≤—Б—В–≤–µ –≤–Є–љ—Л –Ј–∞ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—В—Г: ¬Ђ–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ, –Њ–љ –ґ–µ –Љ–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ¬ї (–Љ–∞–Љ–∞ –і–µ–≤—П—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞).

–£—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ 19% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є (—А–Є—Б. 8), 15% –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Є—И—Г—В, —З—В–Њ —Г—Б—В–∞—О—В –Њ—В –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л—Е —Б—В–µ–љ –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, 20% вАФ —Г—Б—В–∞—О—В –Њ—В –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є, 8% вАФ –Њ—В –і–Њ–ї–≥–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї, 15% вАФ –Њ—В –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є, 3% вАФ –Њ—В —А–∞–Ј–ї—Г–Ї–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–∞, 5% вАФ –Њ—В –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є. –≠—В–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —Б—А–∞–Ј—Г. –С–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –ґ–µ–ї–∞—В—М –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ. –І–∞—Б—В–Њ —Г —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –ї–Є–±–Њ –љ–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ —Б–µ–±–µ, –ї–Є–±–Њ –Љ–∞–Љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Б–Є–ї—Л –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г. –Т –±–µ—Б–µ–і–µ —Б –Љ–∞–Љ–∞–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Њ–±–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П, –љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г –Љ–∞—В–µ—А–Є –љ–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї —Б–µ–±–µ. –®–Њ–Ї–Є—А—Г—О—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –Љ–∞–Љ—Л 12-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ ¬Ђ–ѓ вАФ –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –±—Г–і–љ–Є—З–љ–Њ, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –≠–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –і—Г—И–µ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –љ–Є–Љ, –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л –Ї –µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–∞–Љ, –Ї –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ—А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–∞—Б—В–Є—О –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П. –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ —Г —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П [10].

–Ъ–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –∞–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї—Г—А—Б–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є? –У–Њ—В–Њ–≤—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞–і–∞—В—М –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л 37% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, 33% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–Њ–ї–љ—Г–µ—В —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, —Г 15% вАФ –љ–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤.

–Ю–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤

–Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, вАФ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ. –Ь–µ—В–Њ–і –∞–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–ґ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Љ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є [2, 4]. –Э–∞—И–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Б–µ–Љ–µ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–µ—В–Є, —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–Є–µ –Њ—В –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ—А–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –∞–љ–Ї–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –њ—А–Є –њ—Б–Є—Е–Њ—В—А–∞–≤–Љ–Є—А—Г—О—Й–µ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є [1]. –†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Њ—В —А–Њ–і–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е, –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є–Љ —Б–љ–Є–Ј–Є—В—М –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є [2]. –Я–µ—А–Є–Њ–і—Л –≥–Њ—А–µ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –≠. –Ъ—О–±–ї–µ—А-–†–Њ—Б—Б [3]. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ—Л –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ ¬Ђ–Ј–∞—Б—В—А–µ–≤–∞–љ–Є–µ¬ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –Є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ –≤ –µ–≥–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П—Е, –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Њ—В–≤–µ—В–∞—Е –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –∞–љ–Ї–µ—В—Л. –Ь—Л –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є —Б–≤–µ—А—Е–Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —З—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Ю.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Њ–є [4]. –Р–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є. –Х–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є [6]. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–µ–Љ—М—П –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–ї–Є—П—О—Й–Є–µ –љ–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –Є –і–µ—В–µ–є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤—Л—П–≤–ї—П—О—В –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—О [11, 12]. –Ь—Л —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤–ї–Є—П–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —Б—В—А–µ—Б—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ–Є –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О—В, –љ–∞ –і–µ—В—Б–Ї–Њ-—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–Є–ї—Л —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ.

–Т—Л–≤–Њ–і—Л

–§–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Б—В—А–∞–і–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –Њ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ, —В–∞–Ї –Є –Њ—В —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є: 16% —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Г—Б—В–∞—О—В –Њ—В –і–Њ—А–Њ–≥–Є –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г –Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є, 50% вАФ –Њ—В –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж, —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є.

–Ґ—А–µ–≤–Њ–≥–∞ –Љ–µ—И–∞–µ—В –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Є –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г. –Я—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Ј–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ—Б–Є—Е–Њ—Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є—Е —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В —Б—Л–≥—А–∞—В—М —А–µ—И–∞—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є —Б –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є. –°—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–µ—В–µ–є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Є —Б –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ–Є, –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –Ї –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ —Г–ї—Г—З—И–∞–µ—В –Є—Б—Е–Њ–і –ї–µ—З–µ–љ–Є—П.

–С–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є (65% –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е). –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–љ–Є –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О—В –≤–µ—Б—М —Б–њ–µ–Ї—В—А –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е —З—Г–≤—Б—В–≤: —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Б—В—А–∞—Е, –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ, –≤–Є–љ—Г, —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –≥–љ–µ–≤, –≥–Њ—А–µ, –њ–µ—З–∞–ї—М, —З–∞—Б—В–Њ ¬Ђ–Ј–∞—Б—В—А–µ–≤–∞—П¬ї –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Н—В–∞–њ–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –≥–Њ—А—П.

–£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –Є –Є–Љ, –Є —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г —Б–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –Љ–µ—И–∞—В—М, –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ–љ–Є—О —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –∞ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П, –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е.

–С–Њ–ї–µ–Ј–љ—М –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ –і–µ—В—Б–Ї–Њ-—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П –Ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—О –±–∞–ї–∞–љ—Б–∞ –Є –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П–Љ вАФ –Њ—В –≥–Є–њ–µ—А–Њ–њ–µ–Ї–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є –≤ –∞–і—А–µ—Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –і–Њ –њ–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Є —Г—В—А–∞—В—Л —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Њ–њ–Њ—А—Л –≤ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П—Е –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е –Є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї.

–°–µ–Љ—М—П —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ, —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, —В. –Ї. —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є.

–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –Є–Љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–ї—Л, –±—Л—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л–Љ–Є –≤ –Ј–∞–±–Њ—В–µ –Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ –Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –љ–Є–Љ.

.gif)