Этиология и патогенез

Мукоцилиарный клиренс является механизмом местной защиты респираторного тракта и состоит из функционально взаимосвязанных компонентов: реснитчатый эпителий, перицилиарный слой секрета и бронхиальный секрет [1]. Эпителий респираторного тракта имеет многорядную структуру и включает, кроме реснитчатых клеток, которых большинство (80%), еще и бокаловидные клетки, продуцирующие слизь, и базальные недифференцированные клетки. Обновление клеток происходит каждые 4–8 нед. В перицилиарном слое происходит координированное однонаправленное движение ресничек – выпрямление и погружение в слизь своими верхушками и проталкивание ее вместе с прилипшими к ней инородными частицами. Движение реснички мерцательной клетки состоит из двух фаз: быстрого эффективного биения и медленного возвратного движения [2]. Такая координированная работа ресничек в сочетании с адекватной выработкой секрета обеспечивает эффективность мукоцилиарной системы [3]. Направление тока слизи, передвигаемого ресничками, отличается в разных отделах респираторного тракта: на передних концах нижних носовых раковин движение направлено ко входу в нос, в более глубоких отделах полости носа, а также из бронхов и трахеи слизь направляется в сторону ротоглотки. В околоносовых пазухах движение ресничек ориентировано в сторону естественных соустий [4].Бактерицидные свойства секрета респираторного тракта обусловлены содержанием в нем иммуноглобулинов (Ig), прежде всего секреторного IgA, а также присутствием неспецифических факторов защиты (альвеолярные макрофаги, альбумин, интерфероны, лизоцим, сывороточные α, β, γ-глобулины, С-реактивный протеин, лактоферрин, ферритин, продукты деградации фибриногена и др.) [5]. Воспалительный процесс в дыхательных путях сопровождается десквамацией эпителия, резким полнокровием сосудов микроциркуляторного русла с повышением их проницаемости, отеком слизистого и подслизистого слоя, нарушающими работу реснитчатого эпителия. Воспалительные изменения также способствуют частичной перестройке секреторного аппарата – увеличивается количество слизеобразующих бокаловидных клеток (за счет замещения ими реснитчатых клеток), развивается гиперплазия бронхиальных желез, изменяется режим продукции (гиперсекреция) слизи. Гиперпродукция слизи с преобладанием фракции геля над золем в сочетании со снижением антибактериальной и противовирусной активности секрета за счет уменьшения в нем концентрации секреторного IgA, интерферона, лактоферрина, лизоцима приводит к повышенной адгезии патогенных микроорганизмов на слизистой оболочке респираторного тракта и создает благоприятные условия для микробной колонизации. В результате нарушения перистальтики мелких бронхов и деятельности реснитчатого эпителия крупных бронхов и трахеи нарушается необходимый дренаж трахеобронхиального дерева. Нарушения мукоцилиарной системы приводят к возникновению кашля – защитного рефлекса, направленного на очищение и восстановление нормальной проходимости дыхательных путей.

Причин возникновения кашля у детей довольно много:

• инфекционно-воспалительный процесс в верхних отделах дыхательных путей (острые респираторные вирусные инфекции, ангины, фарингиты, синуситы, обострение тонзиллита, ларингиты);

• инфекционно-воспалительный процесс в нижних отделах дыхательных путей (ларинготрахеиты, трахеиты, бронхиты, пневмонии);

• аллергическое воспаление слизистых респираторного тракта;

• обструкция дыхательных путей;

• другие факторы.

Классификация

По длительности кашля выделяют острый (продолжительностью до 3-х недель) и хронический (продолжительностью 3–8 нед. и более).В зависимости от продукции секрета выделяют сухой и влажный кашель, который, в свою очередь, может быть продуктивным и непродуктивным. Следует подчеркнуть, что у детей раннего возраста при воспалении отмечается повышение вязкости бронхиального секрета, нарушение движения мокроты по бронхиальному дереву и недостаточная активность реснитчатого эпителия, в связи с чем чаще наблюдается непродуктивный кашель. Для лечения такого кашля необходимо назначение муколитических препаратов, разжижающих мокроту и уменьшающих ее адгезию к бронхиальной стенке, тем самым повышающих эффективность кашля.

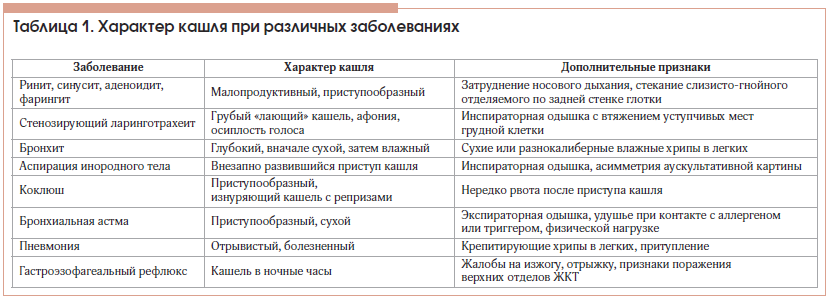

Различные заболевания могут сопровождаться характерным кашлем, что в некоторых случаях может помочь в диагностике (табл. 1) [6, 7].

С учетом многообразия причин возникновения кашля необходим индивидуализированный подход к дифференциальной диагностике кашля и рациональному назначению муколитической и отхаркивающей терапии. Диагноз уточняется на основании анамнестических, физикальных и, при необходимости, дополнительных лабораторных и инструментальных данных.

Лечение

Муколитическая терапия у ребенка должна повышать продуктивность кашля, приводить к восстановлению проходимости дыхательных путей, устранению раздражения слизистой, прекращению кашлевого рефлекса [8].Растительная терапия используется на протяжении многих веков для лечения различных болезней, в т. ч. дыхательных путей. Наука о профилактике и лечении заболеваний с помощью лекарственных растений – фитотерапия сегодня получила новое развитие в программах ВОЗ, акцентирующих внимание не только на расширении использования лекарственных растений, но и интеграции с академической медициной [9].

В настоящее время разработана новейшая концепция фитотерапии, основанная на опыте народной медицины и современных научных достижениях в области фармации. Фитотерапия как наука развивается на основе фармакогнозии (наука о лекарственном сырье растительного и животного происхождения, продуктах их переработки и методах их стандартизации), фармакологии, клинической фармакологии, химии и являет собой сплав разноплановых знаний [10].

Препараты, содержащие подорожник и чабрец, эффективно используются для лечения кашля. Примером такого препарата является Эвкабал® сироп, в состав которого входят водные экстракты подорожника и тимьяна (чабреца). Экстракт чабреца содержит смесь эфирных масел, оказывающих отхаркивающее, противовоспалительное и бактерицидное действие. Фитонциды и фенолы (тимол и карвакрол) в его составе проявляют бактерицидную и бактериостатическую активность по отношению ко многим возбудителям, в т. ч. к антибиотикорезистентной микрофлоре, L-формам и грибам. Даже небольшое содержание фенолов в растворе обеспечивает антибактериальное и антимикотическое действие, которое актуально во время продолжительного лечения антибиотиками [11]. Эфирные масла и флавоноиды экстракта чабреца обеспечивают секретолитическое и отхаркивающее действие за счет изменения коллоидного состояния густого вязкого секрета и повышения двигательной активности мерцательного эпителия. Также флавоноиды оказывают спазмолитический эффект, вызывая умеренную бронходилатацию и облегчение дыхания [12].

Экстракт листьев подорожника благодаря аукубину обладает антисептическим эффектом, препятствуя распространению инфекции на нижние дыхательные пути. Экстракт подорожника также содержит флавоноиды и гликозиды, которые обладают противовоспалительным и муколитическим эффектами, способствуют разжижению и выведению густой и вязкой мокроты, уменьшают воспаление и отек слизистой оболочки дыхательных путей. Иммуностимулирующий эффект растения защищает дыхательные пути от повторного инфицирования. Растительные муцины подорожника защищают поврежденную слизистую оболочку бронхов от раздражения [13, 14].

Растительные компоненты сиропа Эвкабал® образуют тонкий слой и механически защищают слизистую оболочку дыхательных путей (особенно при атрофических изменениях) от раздражающих агентов, которые провоцируют кашлевой рефлекс и таким образом успокаивают сухой, раздражающий кашель. Комплексное действие двух растительных компонентов препарата взаимно усиливает действие друг друга, обеспечивает эффективное противомикробное, отхаркивающее и противовоспалительное действие.

Эффективность препарата продемонстрирована в исследованиях как в лечении инфекционных воспалительных заболеваний дыхательных путей (острые и хронические ларингиты, фарингиты, трахеиты, бронхиты, бронхиолиты и т. д.), так и при неспецифических воздействиях на респираторный тракт (механических, химических и др.), что делает возможным его применение при бронхите курильщиков, профессиональном ларингите и т. п.

Эвкабал® успешно используется для симптоматического лечения кашля любого происхождения у детей любого возраста (начиная с первого года). Сироп Эвкабал® имеет приятный вкус, применяется после еды в неразбавленном виде, детям от 1 года до 5 лет – по 1 ч. ложке 2 р./сут; детям от 5 до 12 лет – по 1 ст. ложке 2 р./сут; детям старше 12 лет и взрослым – по 1–2 ст. ложке 3–5 р./сут [15]. Продолжительность лечения определяется лечащим врачом в зависимости от характера и тяжести заболевания. В среднем она составляет 2 нед. Эвкабал® рекомендуется принимать еще 2–3 дня после исчезновения симптомов заболевания.

Также на рынке присутствует форма препарата для наружного применения – Эвкабал® бальзам С, в состав которого входит комбинация масел листьев эвкалипта и хвои сосны обыкновенной. Эфирные масла обладают селективным действием на секрецию серозных клеток, стимулируя выделение жидкого бронхиального секрета, и улучшают мукоцилиарную активнось. Запах эфирных масел возбуждает дыхание, углубляя и учащая его, способствуя повышению эффективности муколитического эффекта. Известно также антибактериальное действие эфирных масел эвкалипта [8]. Бальзам применяется как в виде ингаляций, так и в виде растираний. Для растираний грудной клетки бальзам можно использовать детям с 2-месячного возраста. Полоску бальзама длиной 2–3 см наносят на кожу ребенка в межлопаточной области и как следует растирают, у детей старше 2-х лет используют полоску бальзама длиной 3–4 см. Растирания можно повторять 2–3 раза в день. Паровые ингаляции используются у детей старше 5 лет [16]. Во время ингаляции эвкалиптовое и хвойное масла непосредственно достигают верхних дыхательных путей. При наружном применении в виде растираний активные вещества масел хорошо впитываются и через кожу попадают в органы и ткани, в т. ч. легкие, откуда частично выводятся в процессе дыхания. Действие бальзама можно потенцировать одновременным применением сиропа Эвкабал® внутрь, поскольку растительные компоненты обладают более широким спектром действия и по сравнению с синтетическими лекарственными средствами действуют мягче, легче переносятся детьми. Однако им свойственны и противопоказания, как и другим лекарственным препаратам. Растительные препараты с осторожностью следует применять пациентам с поллинозом, с отягощенным аллергоанамнезом ввиду возможного развития аллергических реакций.

Таким образом, в случае нетяжелого течения заболевания и отсутствия противопоказаний оправдано назначение комбинированных растительных препаратов, влияющих на несколько компонентов патологического процесса и оказывающих модулирующий эффект на кашель, что приведет к сокращению длительности кашля, переходу его в продуктивный и значительно повысит эффективность лечения.

.gif)