Введение

Во время беременности на фоне посткоммоционного синдрома (ПКС) развивается функциональная недостаточность и истощение скомпрометированных механизмов регуляции сосудистого тонуса, особенно симпатоадреналовой системы, поэтому течение заболевания приобретает прогредиентное или ремиттирующее течение. Основные симптомы связаны с сосудистой системой и выражаются спазмом или расширением сосудов: преходящей артериальной гипертонией или гипотонией, синусовой тахикардией или брадикардией, нарушением терморегуляции, церебральным, кардиальным или периферическим ангиоспазмом. В субъективном статусе таких больных доминируют цефалгия, астения, сенсорные феномены, вестибулярные расстройства, которые связаны с сосудистыми нарушениями [1, 2].Ввиду значительного роста нагрузки на сердечно-сосудистую систему на 29–30-й неделе беременности за счет максимального увеличения объема циркулирующей крови и конечного диастолического объема на фоне иммунологической дезадаптации углубляется эндотелиальная дисфункция, циркулирующие цитокины поддерживают развитие системного воспалительного ответа. Плацентарная ишемия (аналогичный вазоспазм происходит и в сосудах, которые отвечают за функционирование фетоплацентарного комплекса) приводит к снижению трофической и секреторной функций, соответственно к снижению уровня прогестерона и наступлению кислородного голода неокортекса, что, в свою очередь, приводит к выбросу последним нейроспецифических белков с сильной иммуногенной активностью. Белки способны проникать через микроканалы плаценты в кровоток матери и усиливать проявления эндотелиоза и дисфункцию плацентарного комплекса, что поддерживает отклонения в цитоархитектонической организации, замыкая, наконец, патологический круг [3, 4]. Таким образом, своевременная диагностика отклонений кровообращения в сосудах головного мозга и своевременная профилактика и коррекция осложнений беременности, которые могут развиться на указанном преморбидном фоне, весьма важны для беременных с ПКС.

Для диагностики последствий ЧМТ на современном этапе используются электроэнцефалография, реоэнцефалография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография [5]. Но наличие беременности и высокая стоимость исследований ограничивают применение всех указанных методов и ставят врача перед выбором наиболее информативного из них.

Цель работы: исследование динамики кровообращения в сосудах головного мозга методом транскраниального триплексного сканирования с применением энергетического допплеровского картирования и допплерометрии.

Материал и методы

Для исследования динамики кровотока в бассейне средней мозговой артерии (СМА) беременной мы использовали транскраниальное триплексное сканирование с цветовым, энергетическим допплеровским картированием и допплерометрией (датчиком частотой 2 МГц) с фазированной решеткой транстемпоральным доступом на аппарате Еаsоаtе (Technos-MP), Япония. Автоматически определялись следующие показатели:пиковая систолическая скорость кровотока (Vps —peak systolic velocity). Норма для женщин 19–40 лет составляет 91 (87–95) см/с;

максимальная конечная диастолическая скорость кровотока (Ved — end diastolic velocity). Норма для женщин 19–40 лет составляет 41 (39–43) см/с;

индекс резистентности (Pourcelot, RI — resistive index) — отношение разницы пиковой систолической и максимальной конечной диастолической скорости кровотока в его пиковой систолической скорости: норма для женщин 19–40 лет — 0,5–0,55.

Транскраниальное триплексное сканирование проводилось 37 беременным с ПКС (с открытой ЧМТ в анамнезе, группа ПКС) и 26 здоровым беременным (группа ЗБ) на 12-й и 24-й неделе беременности.

Результаты и обсуждение

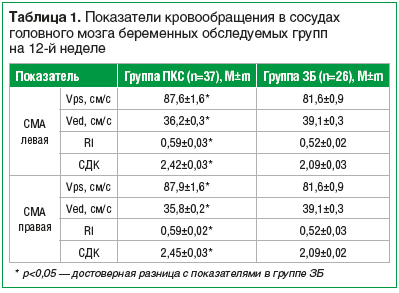

Полученные показатели ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) обследованных пациенток позволили выявить отклонения линейной скорости кровотока (ЛСК) и реактивности сосудов головного мозга у беременных с последствиями ЧМТ, свидетельствующие о нарушении ауторегуляции мозгового кровотока с гиперконстриктивной направленностью (табл. 1).

Для оценки функциональных изменений микроциркуляторного русла был проведен анализ систоло-диастолического коэффициента Stuart (СДК) и индекса резистентности Pourselot (RI), как наиболее чувствительных в отношении изменений уровня периферического сопротивления в пиальных артериях. Сравнивая значение СДК в группе ЗБ и группе ПКС со значениями ЛСК в исследуемом сосудистом сегменте, было установлено, что СДК и RI были повышены в группе ПКС в сравнении с соматически здоровыми беременными, отмечена незначительная асимметрия показателей ЛСК у беременных с ПКС. Использование физиологических тест-нагрузок позволило объективизировать функциональный характер возникающих гемодинамических расстройств и количественно оценить резервные возможности процессов ауторегуляции мозгового кровообращения. Использование гиперкапнической нагрузки приводило к повышению ЛСК и уменьшению периферического сопротивления. У беременных с ПКС выраженной асимметрии реакций на гиперкапнию здоровой и пораженной сторон головного мозга не отмечено.

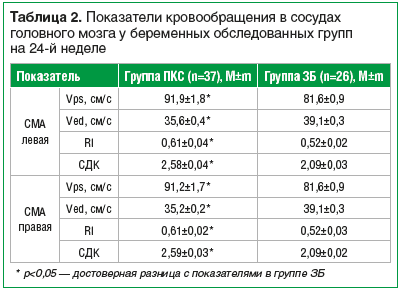

Нарушения ауторегуляции мозгового кровотока с гиперконстриктивной направленностью у беременных с ПКС более выраженны на 24-й неделе по сравнению с показателями 12-й недели (табл. 2).

Как видно из таблиц, отмечается достоверная разница между показателями кровотока в артериях головного мозга у беременных с ПКС и соматически здоровых беременных. Имеет место повышение Vps и снижение Ved в группе беременных с ПКС по сравнению с показателями у соматически здоровых беременных.

Церебральный кровоток у беременных с ПКС характеризуется увеличением RI в 1,17 раза (p<0,05) и пиковой систолической скорости кровотока в 1,13 раза (p<0,05), СДК — в 1,24 раза (p<0,05), а также снижением максимальной конечной диастолической скорости кровотока в 1,11 раза (p<0,05). Нарушение церебральной гемодинамики, по данным УЗДГ, у беременных с ПКС носит ангиодистонический характер. Полученные данные подтверждают участие сосудистого фактора в развитии неврологических нарушений в отдаленном периоде после ЧМТ.

Применение предложенного нами лечебно-профилактического алгоритма способствует стабилизации церебральной гемодинамики у беременных с ПКС, приближая их показатели к показателям у здоровых беременных.